Wichtige Punkte

- Ein 10.000-jähriges Erbe: Die japanische Kunst umfasst Jahrtausende, von der prähistorischen Jōmon-Keramik bis hin zur zeitgenössischen digitalen und konzeptuellen Kunst.

- Ein Dialog mit der Natur und dem Spirituellen: Die japanische Kunst ist tief in der Natur, im Buddhismus und in den Shinto-Traditionen verwurzelt und schafft ein Gleichgewicht zwischen Ritualen und Emotionen.

- Kultureller Schnittpunkt: Durch Einflüsse aus China, Korea und dem Westen hat es sich ständig weiterentwickelt – besonders sichtbar in Drucken, Malerei und Design.

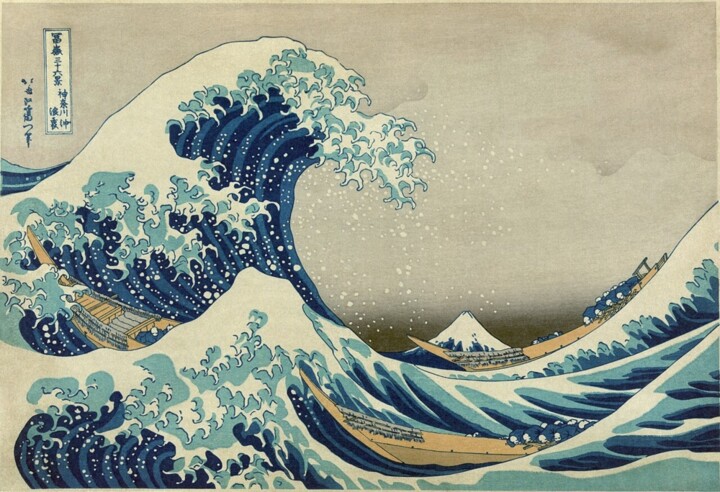

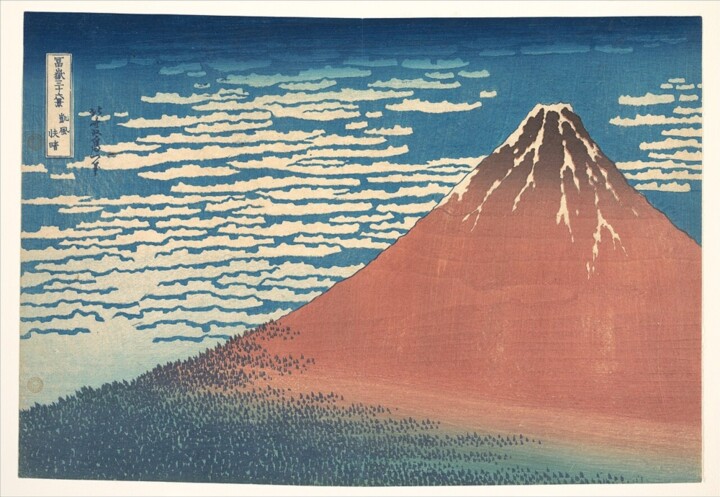

- Der Berg Fuji als Muse: Von Hokusais ikonischen „Großen Welle“ und „Roter Fuji“ bis zu den heiteren Interpretationen von Hiroshi Yoshida und Fujishima Takeji symbolisiert der Berg Fuji sowohl Tradition als auch Transformation.

- Laufende Innovation: Die japanischen Künstler von heute verbinden Tradition, Abstraktion und globale Sprachen in Medien wie Installation, Fotografie und Performance.

Wenn die Antwort ja lautet, sollten Sie wissen, dass die Geschichte der japanischen Kunst eine der vielschichtigsten, anspruchsvollsten und faszinierendsten der Welt ist. Sie erstreckt sich über zehntausend Jahre und durchläuft Perioden kultureller Isolation und intensiver Offenheit, Momente religiöser Inbrunst und Jahrhunderte säkularer Ästhetik, um schließlich in der Gegenwart zu enden, in der digitale Kunst, minimalistisches Design und die Neuinterpretation antiker Formen in einem modernen Stil nebeneinander existieren.

Japanische Kunst ist vor allem eine Kunst des Dialogs: mit der Natur, mit Spiritualität, mit chinesischen und koreanischen Einflüssen und mit dem modernen Westen. Seit der Jōmon-Zeit (ca. 10.000–300 v. Chr.) drücken Keramikartefakte, Dogū- Figuren und frühe symbolische Formen eine Sensibilität für das Unsichtbare und das Ritual aus. Mit der Einführung des Buddhismus im 6. Jahrhundert erlangte die künstlerische Produktion monumentale Ausmaße: Bronzeskulpturen, Mandalas und Holztempel wie der Hōryū-ji wurden zu Glaubensträgern und Instrumenten politischer Macht.

Während der Heian-Zeit (794–1185) entwickelte die japanische Kunst ihren eigenen, unverwechselbaren Stil: die Yamato-e- Malerei, die ersten Emaki (illustrierte Schriftrollen) und eine Malerei, die emotionales Geschichtenerzählen und subtile Farbpaletten bevorzugte. Mit dem Aufstieg der Samurai-Macht und des Zen-Buddhismus während der Muromachi-Zeit setzten sich strenge Formen durch – wie Karesansui -Gärten, die monochromen Landschaften von Sesshū Tōyō und eine Ästhetik der Leere, Suggestion und schnellen Geste.

Die Blüte der städtischen Kultur in der Edo-Zeit (1603–1868) führte zur Geburt des Ukiyo-e , der berühmten mehrfarbigen Holzschnitte mit Darstellungen von Kabuki-Schauspielern, Kurtisanen, Landschaften und Szenen aus dem täglichen Leben. In dieser Ära begann die japanische Kunst den modernen Westen nachhaltig zu beeinflussen – man denke nur an Hokusai, Hiroshige und Utamaro, die unbewussten Vorläufer des europäischen Impressionismus.

Später, ab der Meiji-Restauration (1868), erlebte Japan eine rasante Modernisierung: Die Kunst wurde zu einem Raum des Dialogs zwischen Tradition und Innovation. Neben der von westlichen akademischen Stilen ( Yōga ) beeinflussten Malerei entstand die Nihonga- Bewegung, die das klassische Erbe mit modernem Feingefühl neu interpretierte.

In der Nachkriegszeit, die vom Trauma der Niederlage und der globalen Öffnung geprägt war, entstanden radikale Bewegungen: Gutai , Anti-Kunst und später das globale Phänomen Superflat von Takashi Murakami, in dem Manga, Pop-Art und Kulturtheorie vermischt werden.

Heute ist die japanische Kunst ein Labor globaler Experimente. Künstler wie Yayoi Kusama, Chiharu Shiota, Hiroshi Sugimoto und Yoshitomo Nara verbinden Installation, Fotografie, Skulptur und Performance zu einer tiefgründigen und universellen Bildsprache. Gleichzeitig werden traditionelle Künste wie Bonsai, Maki-e und Raku- Keramik weiterhin praktiziert und neu interpretiert.

Sind Sie wirklich ein Liebhaber japanischer Kunst?

Wenn Sie bis hierhin gelesen haben, liegt Ihnen die Leidenschaft für japanische Kunst im Blut. Aber wünschen Sie sich eine endgültige Bestätigung? Lesen Sie weiter und lassen Sie sich durch fünf wesentliche Meisterwerke führen – Werke, die Schlüsselmomente in der Geschichte der japanischen Kunst markierten und jeweils von der Begegnung mit dem Westen geprägt waren.

Katsushika Hokusai, Die große Welle vor Kanagawa, ca. 1830–1831. Xylographie im Ukiyo-e-Stil. Verschiedene Exemplare in verschiedenen Museen

Katsushika Hokusai, Die große Welle vor Kanagawa, ca. 1830–1831. Xylographie im Ukiyo-e-Stil. Verschiedene Exemplare in verschiedenen Museen

1. Katsushika Hokusai, Die große Welle vor Kanagawa

Wenn Sie ein echter – und ich meine wirklich echter – Liebhaber japanischer Kunst sind, sollten Sie „Die Große Welle vor Kanagawa“ mit geschlossenen Augen beschreiben können. Sie sollten die genauen Maße kennen – 25,7 x 37,9 Zentimeter –, die verwendete Technik, den Ukiyo-e- Holzschnitt, und vielleicht sogar wissen, wo sich die Exemplare heute befinden: vom Metropolitan Museum of Art in New York bis zum British Museum in London, mit Stationen in Melbourne, Paris, Turin, Genua, Triest und sogar Verona.

Da dieses Werk jedoch allgemein bekannt ist – man könnte sogar sagen, es wurde in der globalen Vorstellungswelt überbelichtet –, macht es wenig Sinn, es noch einmal in trockener Lehrbuchform zu erzählen. Viel lohnender ist es, seine verborgenen Falten, die wenig bekannten Kuriositäten und seine überraschenden Verbindungen zur westlichen Kunst freizulegen.

Die Große Welle vor Kanagawa , die Hokusai zwischen 1830 und 1831 schuf, ist das erste und bekannteste Bild der Serie Sechsunddreißig Ansichten des Fuji . Und tatsächlich liegt der Fuji – Japans heiliges Symbol – still und fast schüchtern am Horizont, während die Szene von einer Welle dominiert wird, die wie ein kolossales Lebewesen wirkt und bereit ist, die kleinen Boote unter ihm zu verschlingen. Die Bewegung der Welle, ihre schwungvolle Kurve, die visuelle Spannung in diesem Sekundenbruchteil vor der Katastrophe: Alles ist in einem Augenblick dramatischer Schönheit eingefroren.

Dieser Druck ist das Ergebnis einer langen Entstehungsgeschichte. Hokusai hatte sich in vielen früheren Werken mit der Kraft des Meeres und der Präsenz des Fuji auseinandergesetzt. Doch dieses besondere, heute nahezu allgegenwärtige Bild entstand in einer besonders schwierigen Zeit seines Lebens. Er war über 70 Jahre alt, verwitwet, krank und von den Schulden seines Enkels erdrückt. Und doch schuf er inmitten von Chaos und Ungewissheit ein Bild, das direkt die menschliche Verletzlichkeit anspricht – die fragile Existenz des Menschen angesichts der überwältigenden Macht der Natur.

Es überrascht nicht, dass viele Betrachter in dieser Welle eine Klauenhand, einen Geist, einen Drachen oder eine wütende Gottheit sahen. Hokusai, der auch ein Meister der übernatürlichen Bildsprache war, wollte wahrscheinlich nicht nur die physische Realität des Meeres darstellen, sondern auch seine unheimliche, metaphysische Dimension. Manche vermuteten sogar, die Welle mit ihrer drohenden Gefahr symbolisiere Japans Angst, da es sich von der Welt abschottete, sich aber zunehmend des Westens an seinen Grenzen bewusst wurde.

Und tatsächlich ist der Westen bereits in diesem Bild enthalten. „Die Große Welle“ ist zweifellos ein japanischer Holzschnitt, verwendet aber eindeutig die lineare Perspektive – eine Technik, die aus niederländischen Kupferstichen übernommen wurde. Der Fuji beispielsweise ist klein und weit entfernt dargestellt, was in der traditionellen japanischen Kunst undenkbar gewesen wäre, wo ein so wichtiges Motiv typischerweise die Komposition dominiert. Darüber hinaus verleiht die Verwendung von Preußischblau – einem synthetischen europäischen Pigment, das in Japan neu erhältlich war – dem Druck eine beispiellose Tiefe und Lebendigkeit. Es ist ein östliches Kunstwerk, das nach Westen blickt, und vielleicht fand es gerade deshalb bei europäischen Künstlern so großen Anklang.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als sich Japan der Welt öffnete, spülte Hokusais Welle an die Küsten des Impressionismus. Monet hängte sie in sein Atelier. Debussy wollte sie auf dem Cover von La Mer sehen. Henri Rivière widmete ihr eine ganze Serie, Die 36 Ansichten des Eiffelturms , ausdrücklich inspiriert von Hokusai. Und selbst heute ist ihre visuelle Wirkung ungebrochen: Die Form der Welle, ihre perfekte Kurve, ihr gezackter Schaum wie Finger oder Tentakeln, prägt sich ins Gedächtnis ein und vermehrt sich endlos – in Emojis, Logos, Graffiti, Uhren, Anzeigen und Illustrationen.

Katsushika Hokusai, Roter Fuji, 1830-32.

Katsushika Hokusai, Roter Fuji, 1830-32.

2. Katsushika Hokusai, Roter Fuji

Wenn „Die Große Welle vor Kanagawa“ die dramatische Ikone der rohen Kraft der Natur ist, dann ist „Südwind, klarer Himmel“ – auch bekannt als „Roter Fuji “ – das perfekte Gegenstück: still, ruhig und perfekt ausbalanciert. Zwei Seiten desselben Berges, zwei gegensätzliche Perspektiven auf die majestätische japanische Landschaft.

Dieser Druck, einer der berühmtesten aus der Serie „Sechsunddreißig Ansichten des Fuji“ , ist ein Meisterwerk scheinbarer Einfachheit. Keine Handlung, keine menschliche Präsenz, keine Boote, die gegen das Meer kämpfen. Nur der Fuji, gewaltig und einsam, färbt sich im Morgengrauen unter einem klaren Himmel, über den eine sanfte Brise weht, purpurrot. Es ist ein realer Moment: Wer das Glück hat, sich an einem frischen Herbstmorgen in der Nähe des Berges zu befinden, kann ihn selbst sehen. Die aufgehende Sonne trifft auf den Osthang und taucht ihn in leuchtende Farben. Auf Japanisch heißt er Aka Fuji – „Roter Fuji“. Hokusai machte ihn zu einer Ikone.

Doch hinter dieser oberflächlichen Ruhe verbirgt sich eine raffinierte symbolische Struktur. Der Berg, perfekt dreieckig, nimmt die rechte Bildhälfte ein wie eine feierliche, fast heilige Figur. Die spärlichen Wolken links gleichen die Komposition aus und erzeugen eine subtile, fast musikalische Spannung. Es ist eine zeitlose Szene, doch voller präziser atmosphärischer Details: der verbleibende Schnee auf dem Gipfel, die dunklen Schatten des Waldes am Fuße, die drei unterschiedlichen Blau- und Rottöne, die die Atmosphäre prägen.

Die frühesten Drucke dieses Werkes sind selten und wertvoll: Sie zeichnen sich durch einen weicheren, unregelmäßigeren Himmel und einen zurückhaltenden Farbeinsatz aus, mit einem zarten preußischblauen Heiligenschein um den Gipfel. Diese sind als „Pink Fuji“ -Versionen bekannt – intimer, weniger spektakulär, aber vielleicht näher an Hokusais ursprünglicher Absicht. Später, als die Nachfrage stieg, wurden die Farben intensiver: Das bengalische Rosa wurde eingeführt, die Wolken wurden schärfer, der Himmel flacher und das Grün des Waldes zurückgenommen. Schönheit zeigt sich in diesem Fall in vielen Varianten.

Kurioserweise dominiert im Westen die Große Welle die kulturelle Vorstellungswelt, in Japan hingegen ist es der Rote Fuji, der am meisten geschätzt wird – fast ein Talisman. Der Überlieferung nach gilt das Träumen vom Fuji als Zeichen des Glücks, und ein roter Fuji gilt umso mehr als selten, kraftvoll und makellos in seiner Symmetrie. Vielleicht ist dies der Grund für den anhaltenden ikonografischen Erfolg dieses Drucks, der ein Ideal von Frieden, Ausgeglichenheit und stiller Stärke verkörpert.

Yoshida Hiroshi, Fuji vom Kawaguchi-See, 1926.

3. Yoshida Hiroshi, Fuji vom Kawaguchi-See

Während Hokusai den Fuji in seiner mythischen und symbolischen Erhabenheit verewigte, erweckte Hiroshi Yoshida ihn in einer intimeren und atmosphärischeren Dimension zum Leben. Sein Druck „Kawaguchi-See“ , Teil der Serie „Zehn Ansichten des Fuji“ , bietet uns einen kontemplativen, ruhigen, fast geflüsterten Blick auf Japans berühmtesten Vulkan. Hier gibt es keine bedrohliche Welle, keinen feuerroten Sonnenaufgang – nur die Stille des Wassers, schmelzenden Schnees und eine sanft atmende Landschaft.

Anders als die großen Meister des Ukiyo-e war Yoshida nicht allein der Tradition verpflichtet. Seine Ausbildung umfasste westliche Ölmalerei und Aquarellmalerei, Tokioter Kunstakademien und amerikanische Museen. Seinen ersten internationalen Erfolg feierte er 1899 mit einer Ausstellung im Detroit Institute of Arts, als Japan gerade in das Zeitalter der Industrialisierung eintrat. Was ihn einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, westliche Perspektive und Helldunkel mit der erzählerischen Subtilität japanischer Kunst zu verbinden.

Auf diesem Bild ist der Fuji vom Kawaguchi-See aus zu sehen, einem der fünf markanten Aussichtspunkte auf den Vulkan. Es ist Winter – oder vielleicht früher Frühling: Noch bedeckt Schnee die Ufer, beginnt aber zu schmelzen. Das Wasser spiegelt die umgebende Welt in sanften Wellen und fängt das Licht eines Sonnenuntergangs ein, dessen Farbe von Rosa zu Orange wechselt. Es ist ein Anblick, den Yoshida möglicherweise auf einer seiner vielen Wanderungen erlebt hat: Er war ein begeisterter Bergsteiger und Wanderer und kannte die japanische Landschaft nicht nur als Künstler, sondern auch als Reisender.

Eine kuriose Anekdote: Anders als viele seiner Vorgänger war Yoshida in jeden Schritt des Druckprozesses eingebunden. Zu einer Zeit, als Künstler die Holzschnitte oft spezialisierten Handwerkern überließen, überwachte Yoshida jeden Schritt persönlich und experimentierte häufig mit verschiedenen Farbvariationen desselben Drucks, um wechselnde Tageszeiten oder saisonale Stimmungen einzufangen. Für ihn war Licht eine Form des Geschichtenerzählens – ein einfacher Pigmentwechsel genügte, um eine Landschaft in eine Emotion zu verwandeln.

Yokoyama Taikan, Herbstlaub, 1931.

Yokoyama Taikan, Herbstlaub, 1931.

In „Autumn Leaves“ wendet Yokoyama Taikan seinen Blick vom allgegenwärtigen Berg Fuji ab und lässt uns stattdessen in eine Szene reinster Jahreszeitenpoesie eintauchen. Dieser Paravent (Byōbu) mit seinem weitläufigen Panorama aus karmesinroten Ahornblättern über einem blauen, plätschernden Fluss ist nicht nur eine Darstellung der Natur – er zeigt sie, idealisiert, vergeistigt und harmonisiert durch eine einzigartige japanische Linse.

Yokoyama war eine der Schlüsselfiguren hinter der Entstehung und Entwicklung von Nihonga , der modernen Form traditioneller japanischer Malerei, die als Reaktion auf den Zustrom westlicher Stile während der Meiji-Zeit entstand. Faszinierend ist, wie Taikan, obwohl tief in der japanischen Ästhetik und Technik verwurzelt, zugleich auf subtile und innovative Weise westliche Einflüsse aufgriff – eine Erfahrung, die er auf seinen Reisen nach Kalkutta, New York, London und Paris kultivierte. Seine Begegnung mit Abanindranath Tagore, einem Pionier der indischen Moderne, in Indien löste einen seltenen ost-östlichen Austausch aus, der die moderne Malerei weit über Japan hinaus beeinflusste.

In „Autumn Leaves “ sehen wir nichts von der schwarzen Tusche, für die Taikan später berühmt wurde, aber wir sehen seine charakteristische Innovation: den „Mōrō-tai“ oder „Dunststil“, den er zusammen mit Hishida Shunsō entwickelte. Die harten Umrisse des klassischen Yamato-e sind verschwunden. Stattdessen scheinen die Blätter zu schweben, die Bäume zu atmen und der Fluss sich in einem zarten Nebel aus abgestuften Farben zu bewegen. Es handelt sich um eine Technik, die zunächst als zu kraftlos kritisiert wurde – „verschwommen und leblos“, sagten einige –, die aber seitdem für ihre atmosphärische Kraft und traumhafte Qualität geschätzt wird.

Eine Anekdote verrät Taikans unerschütterliche Hingabe an sein Handwerk: Von seinen Reisen brachte er manchmal Erde, Blätter und sogar Teile der lokalen Flora mit nach Hause, um sie zu Pigmenten zu zermahlen oder auf Farbgenauigkeit zu untersuchen. Für ihn war das Malen der Natur keine Nachahmung, sondern ein Eintauchen in die Natur. Diese Liebe zum natürlichen Detail, kombiniert mit der spirituellen Philosophie des Mono no aware (dem Pathos der Dinge), verleiht Autumn Leaves seine stille, emotionale Kraft.

Interessanterweise führte Taikans Nationalismus – den er von seinem Lehrer Okakura Tenshin geerbt hatte – dazu, den Fuji oft als Symbol japanischer Identität zu malen. Doch hier wählt er ein ruhigeres Motiv: nicht den Berg der Götter, sondern die flüchtige Schönheit des Herbstes. Und vielleicht ist das sogar noch japanischer.

4. Yokoyama Taikan, Herbstblätter

Fujishima Takeji, Ostsee, etwa 1928.

Fujishima Takeji, Ostsee, etwa 1928.

5. Fujishima Takeji, Ostmeer

Zum Abschluss dieser Reise durch die Bilder des Fuji und der japanischen Landschaft bietet „Sonnenaufgang über dem Ostmeer“ von Fujishima Takeji eine weitere Interpretation der Natur – nicht mehr mythisch wie bei Hokusai, nicht kontemplativ wie bei Yoshida, sondern zutiefst europäisch in ihrem Atem und ihrer Bildkonstruktion. Meer und Himmel verschmelzen hier zu einer fast spirituellen Farbsynthese, wobei das narrative Element – ein einzelnes Segelboot – auf ein bloßes Flüstern reduziert ist, wie ein angehaltener Atem.

Fujishima, ein verfeinerter Interpret des Yōga (westliche Malerei), war einer der japanischen Künstler, die am besten eine Brücke zwischen Ost und West schlugen. Seine Ausbildung in Paris bei Fernand Cormon und Carolus-Duran sowie seine Zeit in Rom prägten seine Malerei nachhaltig: Licht, Volumen, Einfachheit, Strenge. Er sagte seinen Schülern oft, das Geheimnis der Malerei liege in einem französischen Wort: simplicité . Für ihn bedeutete Malen, alles Unwesentliche abzutragen, zu entfernen.

Diese Philosophie verkörpert perfekt „Sonnenaufgang über dem Ostmeer“ , dessen Szenerie aus nur vier Farbbändern besteht: dem Meer, den Wolken, dem Himmel und noch mehr Wolken – eine Abstraktion, die ans Informelle grenzt. Würde man das kleine Boot links entfernen, könnte das Gemälde fast als abstrakt durchgehen. Und doch sagt diese Landschaft viel aus: nicht über einen bestimmten Ort, sondern über die menschliche Existenz, über den stillen Lauf der Zeit.

Hinter diesem Werk verbirgt sich eine faszinierende Anekdote: 1928, anlässlich der Inthronisierung Kaiser Shōwas, erhielt Fujishima den Auftrag, ein Gemälde für das kaiserliche Arbeitszimmer zu schaffen. Er wählte das Thema der Morgendämmerung als Metapher für Neuanfänge. Im darauffolgenden Jahrzehnt verfolgte er die aufgehende Sonne durch Japan und seine Territorien – vom Berg Zao im Norden bis zum Yu Shan in Taiwan, vom Meer bis in die Wüsten der Mongolei. Der Sonnenaufgang wurde in seinen späteren Jahren zu seinem Lieblingsmotiv, als suchte er im ewigen Rhythmus der Morgendämmerung nach der ultimativen Antwort auf die Frage, was Malerei wirklich ist.

In diesem Sinne steht „Sunrise over the Eastern Sea“ Turner oder Monet näher als Hiroshige. Es ist ein Kunstwerk, das aus der europäischen Tradition hervorgegangen ist, jedoch durch die Augen eines japanischen Künstlers gefiltert wurde, der den Westen tief verinnerlicht hat, ohne jemals seine eigenen Wurzeln zu vergessen. Ein Sonnenuntergang? Ein Sonnenaufgang? Es spielt keine Rolle. Was zählt, ist die Harmonie, der Rhythmus, die Stille, die spricht.

Häufig gestellte Fragen

1. Was macht japanische Kunst einzigartig?

Seine Verschmelzung von Spiritualität, Natur und Minimalismus – kombiniert mit tiefer kultureller Kontinuität und Offenheit für äußere Einflüsse – verleiht ihm eine unverwechselbare Stimme in der globalen Kunst.

2. Warum ist Hokusais „Die große Welle vor Kanagawa“ so berühmt?

Neben seinem markanten Design verbindet es östliche und westliche Techniken und symbolisiert Japans Angst und Schönheit angesichts der Natur und der Modernisierung. Es hatte auch großen Einfluss auf impressionistische und moderne westliche Künstler.

3. Was ist Nihonga und wie unterscheidet es sich von Yōga?

Nihonga bezeichnet die Malerei im japanischen Stil unter Verwendung traditioneller Materialien und Methoden, während Yōga westliche Techniken wie Ölmalerei und lineare Perspektive übernimmt.

4. Ist japanische Kunst nur traditionell oder auch zeitgenössisch?

Es ist beides. Japan ist hervorragend darin, alte Techniken (wie Bonsai, Raku und Holzschnitt) zu bewahren und gleichzeitig mit Persönlichkeiten wie Yayoi Kusama und Takashi Murakami eine Vorreiterrolle in der globalen zeitgenössischen Kunst einzunehmen.

5. Welche Rolle spielt der Fuji in der japanischen Kunst?

Es ist ein Nationalsymbol, eine spirituelle Ikone und eine künstlerische Muse – es taucht in unzähligen Werken auf, von der Edo-Zeit bis hin zu modernen und zeitgenössischen Neuinterpretationen. Es spiegelt sowohl Stabilität als auch Wandel der japanischen Identität wider.

6. Wie hat die japanische Kunst den Westen beeinflusst?

Ukiyo-e-Drucke inspirierten wichtige westliche Bewegungen wie den Impressionismus und den Jugendstil. Künstler wie Monet, Van Gogh und Debussy schöpften direkt aus der japanischen Ästhetik.

Beginnen Sie mit Hokusais „Großer Welle“ und „Roter Fuji“ und entdecken Sie anschließend Yoshida Hiroshis heitere Drucke, Taikans stimmungsvolle Nihonga-Gemälde und Fujishimas Ost-West-Fusion. Zeitgenössische Künstler wie Kusama und Shiota bieten eindrucksvolle moderne Perspektiven.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli