Michelangelo, Die Erschaffung Adams, 1511. Fresko. Sixtinische Kapelle, Vatikanstadt.

Michelangelo, Die Erschaffung Adams, 1511. Fresko. Sixtinische Kapelle, Vatikanstadt.

Michelangelo: Die Vollkommenheit des menschlichen Körpers

Betrachtet man Michelangelos Werke, ob in Marmor gemeißelt oder an Decken und Wände gemalt, fällt sofort die außergewöhnliche Darstellung des menschlichen Körpers auf: straffe Muskeln, natürliche Posen, Adern, Sehnen und Gelenke, die unter der Marmorhaut zu pulsieren scheinen. Michelangelo schuf nicht nur Figuren, er verlieh ihnen eine fast übernatürliche Vitalität. Seine anatomische Herangehensweise basierte nicht auf Intuition, sondern war das Ergebnis einer akribischen, fast wissenschaftlichen Untersuchung der physischen Struktur des menschlichen Körpers.

Wie viele große Meister der Renaissance hielt Michelangelo an einem zentralen Prinzip der klassischen Kunst fest: der Nachahmung der Natur. In seinem Fall handelte es sich jedoch um eine extreme, fast obsessive Nachahmung, die bis zur äußersten Präzision getrieben war. Um dieses Wissen über den menschlichen Körper zu erlangen, begnügte sich Michelangelo nicht mit der äußeren Beobachtung; er wollte die inneren Mechanismen verstehen, die jede Bewegung beleben. Deshalb übte er schon in jungen Jahren – trotz des Verbots – das Sezieren von Leichen, um Muskeln, Knochen, Nerven und Blutgefäße eingehend zu studieren.

Diese Praxis, die er jahrelang, selbst bis ins hohe Alter, praktizierte, ermöglichte ihm einen nie zuvor gekannten Grad an anatomischem Realismus. Jede von ihm geschaffene Figur wurde so nicht nur zum Ausdruck eines Schönheitsideals, sondern auch biologischer Wahrheit. Es ging ihm nicht nur um die Darstellung starker oder schöner Körper; Michelangelo wollte das Wesen des menschlichen Körpers in seiner physischen Komplexität und spirituellen Kraft darstellen.

Sein Stil zeichnet sich durch ausdrucksstarke Intensität aus, bei der jeder Muskel vor Energie und innerer Spannung zu vibrieren scheint. Seine Figuren sind oft in dynamischen Posen eingefangen, in instabilem Gleichgewicht, das den Moment vor oder nach einer Handlung einfängt. Dieses Gefühl von Bewegung und innerer Spannung ist eines der bekanntesten Kennzeichen seiner Bildsprache: Der menschliche Körper ist nie statisch, sondern lebendig, dramatisch und emotionsgeladen.

Michelangelo strebte nicht nach dem platonischen Ideal des perfekten Körpers, sondern nach einer kraftvollen, sinnlichen Schönheit, die manchmal sogar übertrieben wirkte und starke Emotionen hervorrufen konnte. Seine menschlichen Figuren sind nie bloß physisch; sie sind Träger moralischer, spiritueller und heroischer Stärke. Der Körper wird so zur Sprache, durch die Geschichten, Spannungen und innere Dramen erzählt werden.

Michelangelo erhob das Studium der Anatomie schließlich vom bloßen technischen Werkzeug zur ausdrucksstarken Grundlage seiner Kunst. In einer Zeit, in der der Mensch wieder in den Mittelpunkt philosophischen und künstlerischen Denkens rückte, machte Michelangelo den Körper zum zentralen Ausdrucksmittel sowohl seiner Größe als auch seiner Zerbrechlichkeit. Unter seinen Händen war Marmor nicht mehr nur Stein; er wurde zu Fleisch, Energie, Leben.

Von der Anatomie der Renaissance zur zeitgenössischen Sensibilität: Der menschliche Körper als Erbe italienischen Genies. Michelangelos Kunst legte den Grundstein für eine figurative Tradition, die bis heute Generationen von Künstlern in Italien und weltweit beeinflusst. Seine Darstellung des menschlichen Körpers, so kraftvoll, sinnlich und zugleich spirituell und dramatisch, ist zu einem Paradigma der Schönheit und des Ausdrucks für die gesamte westliche visuelle Kultur geworden. Doch was passiert heute, wenn sich zeitgenössische italienische Künstler mit demselben Thema auseinandersetzen? Wie sieht der menschliche Körper heute in italienischer Malerei und Skulptur aus?

Die Antwort auf dieses visuelle Erbe liegt genau im folgenden Stilvergleich zwischen dem unübertroffenen Genie Michelangelos und einigen zeitgenössischen italienischen Malern, die auf Artmajeur vorgestellt werden.

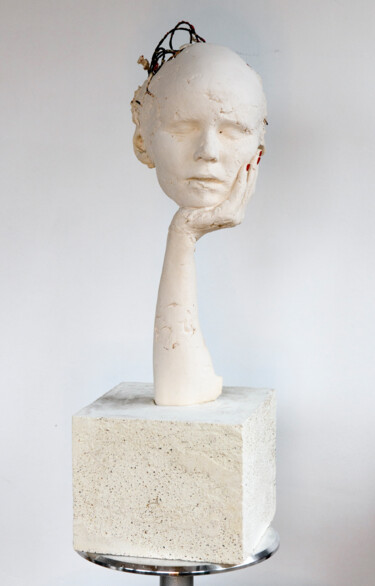

Morgen - 2 (2024) Gemälde von Andrea Vandoni

Morgen - 2 (2024) Gemälde von Andrea Vandoni

Obwohl Andrea Vandoni in einem völlig anderen künstlerischen Kontext arbeitet, erbt er von der italienischen Tradition eine große Aufmerksamkeit für Form und Anatomie, interpretiert sie jedoch mit einem intimeren und narrativeren Ansatz neu.

Im Gemälde „Morgen – 2“ (2024) wird der weibliche Körper mit einem zarten und sensiblen Realismus behandelt, weit entfernt von der Monumentalität von Michelangelos Werken. Der Akt ist nicht länger ein absolutes Symbol von Stärke oder Göttlichkeit, sondern ein lebendiger, intimer Körper, eingebettet in einen alltäglichen Kontext. Die dargestellte Frau besitzt nicht die statuenhafte Perfektion von Renaissancefiguren, sondern eine echte, menschliche Schönheit, geprägt von sanftem Helldunkel und einer Farbpalette, die das natürliche Licht betont.

Im Gegensatz zu Michelangelo, der Muskelspannung und den Heroismus des Körpers betonte, bevorzugt Vandoni eine gelassene, kontemplative Figur, die in einem Moment des Übergangs schwebt. Die Pose ist nicht angespannt, sondern entspannt, und die Geste des Öffnens des Gewandes suggeriert eine Atmosphäre der Introspektion und Verletzlichkeit.

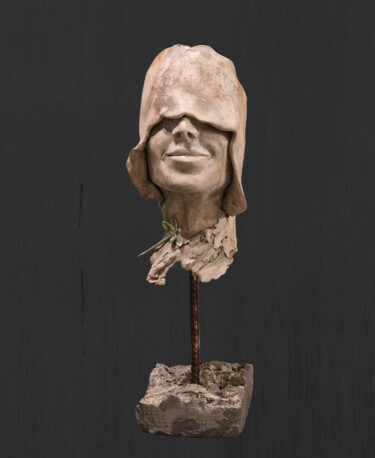

Andromeda (2022) Gemälde von Cavallaro & Martegani

Andromeda (2022) Gemälde von Cavallaro & Martegani

Jahrhunderte später konfrontiert Andromeda von Cavallaro & Martegani die Historienmalerei auf völlig neue Weise: nicht mehr durch die Feier der idealen Form, sondern durch die Fragmentierung und Schichtung der visuellen Erzählung. Das Künstlerduo stellt den Körper nicht in seiner Gesamtheit dar, sondern dekonstruiert, versteckt und zerlegt ihn und suggeriert damit, dass die Kunstgeschichte selbst ein Mosaik aus Wahrnehmungen, sich überschneidenden Erinnerungen und partiellen Erinnerungen ist.

Während Michelangelo die Macht des Fleisches verherrlichte, spielen Cavallaro & Martegani mit der Ambivalenz von Präsenz und Abwesenheit. Ihre malerische Collage erzeugt einen visuellen Effekt, bei dem der Körper fast ein Echo der Vergangenheit ist, im Laufe der Zeit zersetzt und neu zusammengesetzt. Die Verwendung von Rissen, Überlagerungen und unterschiedlichen Texturen spielt auf einen Diskurs über Zeit und Erinnerung an – Konzepte, die, wenn auch in völlig anderer Form, bereits bei Michelangelo präsent waren, der in der menschlichen Anatomie eine Form der Ewigkeit suchte.

Die schlafende Muse (2024) Gemälde von Ivan Pili

Die schlafende Muse (2024) Gemälde von Ivan Pili

Ivan Pilis Ansatz in „Die schlafende Muse“ scheint dieses klassische Erbe aufzugreifen, interpretiert es aber mit einer modernen Bildsprache und einer hyperrealistischen Ästhetik neu. Die weibliche Figur mit ihrem perfekt umrissenen Profil und dem sanften Helldunkel erinnert an griechische Gottheiten und Musen der Renaissance, jedoch ohne die epische Spannung Michelangelos. Der Körper wird hier nicht durch Bewegung und Muskelkraft, sondern durch seine Zartheit und schwebende Sinnlichkeit betont.

Das Werk erinnert nicht nur in der Darstellung idealer Schönheit, sondern auch in der Bildkonstruktion an den Klassizismus. Die Frau wirkt in eine traumhafte Zeitlosigkeit versunken, wobei der Kontrast zwischen der leuchtenden Weichheit der Haut und dem schwarzen Hintergrund an die dramatische Lichtführung Caravaggios erinnert. Das große, kostbare Armband am Handgelenk suggeriert eine Verbindung zur göttlichen und aristokratischen Dimension – ein Detail, das an die klassischen Ikonographien inspirierender Musen und Göttinnen der griechischen Mythologie erinnert.

Während Michelangelo das Drama der Menschheit durch den Körper vermittelte, erzählt Pili von Ruhe und Introspektion und schafft eine Figur, die nicht mit ihrem Zustand hadert, sondern sich ihm anmutig hingibt. Sein Hyperrealismus ist nicht kalt und mechanisch, sondern von einer Sensibilität durchdrungen, die die Frau in eine fast metaphysische Präsenz verwandelt.

Abbildung 3 (2024) Gemälde von Will Paucar

Abbildung 3 (2024) Gemälde von Will Paucar

In Abbildung 3 präsentiert Will Paucar eine völlig entgegengesetzte Vision. Der Körper ist seiner Identität beraubt, das Gesicht existiert nicht mehr, es bleibt nur ein Schatten, eine Abwesenheit. Das Individuum verliert seine Wiedererkennbarkeit und wird zu etwas Allgemeinerem, nicht länger ein Porträt, sondern eine abstrakte Darstellung des menschlichen Daseins.

Der leuchtende, kontrastierende rosa Hintergrund verstärkt das Gefühl der Schwebe: Das Fehlen des Gesichts suggeriert eine Reflexion über die Seele, über ausgelöschte Identität, über den Verlust des Selbst in der heutigen Welt. Paucars Ansatz ist minimalistisch und konzeptionell, aber zugleich kraftvoll in seiner Einfachheit. Während Michelangelo glaubte, dass sich die Seele durch den Körper offenbart, scheint Paucar das Gegenteil zu suggerieren: Wenn die Identität verschwindet, bleibt nur die Essenz übrig.

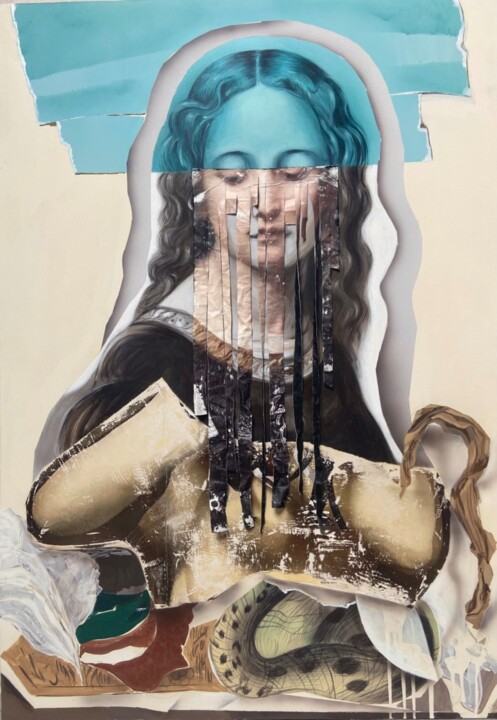

l'accettazione dell'incanto (2025) Gemälde von Laura Muolo

l'accettazione dell'incanto (2025) Gemälde von Laura Muolo

In „L’accettazione dell’incanto“ stellt Laura Muolo die Michelangeleske Perspektive völlig auf den Kopf: Der existenzielle Dualismus ist kein „epischer Kampf“ mehr, sondern eine farbenfrohe, süße und unwiderstehliche Illusion, die nicht gestoppt, sondern nur akzeptiert werden kann.

Der junge Protagonist des Gemäldes ist von roten und weißen Lutschern umgeben, Symbolen der vergänglichen Süße des Lebens. Doch genau diese Bonbons tropfen, als bestünden sie aus einer Substanz, die sich mit der Zeit auflöst. Wie im Gedicht, das das Werk begleitet, ist der Zauber vorübergehend, unmöglich festzuhalten, aber deshalb nicht weniger fesselnd.

Die im Gemälde flatternden Bienen und Schmetterlinge suggerieren ein Gleichgewicht zwischen Weisheit und Leichtigkeit, zwischen Instinkt und Bewusstsein. Das Mädchen scheint der Versuchung weder zu widerstehen noch ihr völlig nachzugeben: Ihr Blick ist rätselhaft, als sei sie sich der Illusion bewusst und zugleich von ihrer Schönheit angezogen.

Der Einsatz von Farbe ist in Muolos Erzählung von grundlegender Bedeutung: Der blaue Hintergrund mit seinen runden Schatten schafft eine verträumte Atmosphäre, während das leuchtende Rot der Tropfen und Nägel den sinnlichen und symbolischen Reiz der Versuchung betont.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli