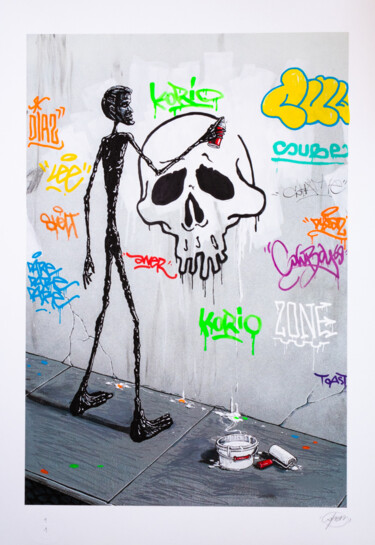

GLOBALISATION 3 (2015) Gemälde von Jaroslaw Kurbanow

GLOBALISATION 3 (2015) Gemälde von Jaroslaw Kurbanow

Eines Tages tauchte in den pulsierenden Straßen einer Metropole – oder vielleicht auch überall – Street Art auf, mutig mit zementbefleckten Schuhen. Ihr Blick brannte vom Feuer einer Person, die nie um Erlaubnis fragt, und ihre Stimme war respektlos, geprägt von Jahren an Wänden, zwischen Schablonen und Spraydosen, Liebeserklärungen und urbaner Wut.

Dort, auf einer verblassten alten Plakatwand, stand Pop-Art – makellos wie eh und je. Eine Marilyn, die nie verblasst, eine Suppendose, die zum Relikt wurde. Elegant, distanziert, ironisch. Sie wirkte wie jemand, der alles gesehen und in Kunst verwandelt hat.

Der Jüngere, Street, verschwendete keine Zeit.

„Sie mögen die Königin der Galerien sein, aber ich … ich bin die Stimme des Volkes. Ich bin die wahre Volkskunst.“

Pop Art blickte kaum von ihren matten, makellosen Farben auf. Keine Spur von Störung. Nur ein posterperfektes Lächeln.

„Liebling, ohne mich würdest du gar nicht existieren. Ich habe dem Konsum und dem Verlangen eine Form gegeben. Ich habe die Massenkultur in die Museen gebracht.“

Doch Street Art ließ sich nicht beirren. Sie blähte sich auf und begann, ihre Geschichte zu erzählen. Wie sie in den Gassen New Yorks geboren wurde, inmitten von Writer-Tags und nächtlichen Razzien. Wie ihre Werke nicht verkauft, sondern gefunden werden. Wie sie jeden anspricht, weil sie überall ist – an einer Schulmauer, unter einer Brücke, neben einer Werbung.

Sie sprach von Rebellion, von Freiheit.

„Ich brauche keine Rahmen. Jedes Stück, das ich mache, ist eine Handlung. Eine Geste. Eine Antwort.“

Und sie berief sich auf Banksy und Basquiat sowie auf Neonlichter, die von Ratten in Anzug und Krawatte bedeckt waren.

Pop Art hörte zu und zuckte langsam und bewusst mit den Schultern.

„Ich habe Ironie in eine Waffe verwandelt. Ich habe das Produkt zu einem Symbol gemacht. Aus einer Berühmtheit eine Ikone. Ich habe der Welt einen Spiegel vorgehalten – und sie hat sich selbst in einer Coca-Cola-Dose gesehen.“

Sie sprach von Andy, von Roy, von Warhol, der Marilyns Gesicht im Siebdruckverfahren aufmalte, bis sie unsterblich wurde. Sie sprach von grellen Farben und zwanghafter Wiederholung – wie die Werbung, die wir konsumieren, ohne es überhaupt zu bemerken.

Und während die beiden sich gegenseitig Sticheleien zuwarfen, verging die Zeit. Die Leute blieben um sie herum stehen. Manche waren von Streets rauer Frische angezogen, andere von Pops zeitlosem Charme.

Manche begannen sogar, sie als Verwandte zu betrachten – sie hatten dieselbe Liebe zum Image, dieselbe Ablehnung der Tradition, denselben Hunger, mit der Welt zu sprechen.

Aber machen wir einen Schritt zurück.

Denn obwohl es stimmt, dass Street Art und Pop Art Gemeinsamkeiten aufweisen – beide sind außerhalb der vornehmen Salons entstanden, beide sind Kinder des zeitgenössischen Lärms –, stimmt es ebenso, dass sie eine völlig unterschiedliche Sprache sprechen.

Die Pop-Art entstand in den Nachkriegsjahren, als Werbung, Kino und Fernsehen die kollektive Vorstellungswelt zu erobern begannen. Pop-Art-Künstler wie Warhol, Lichtenstein und Rosenquist stellten sich dem Konsumismus nicht entgegen – sie zitierten ihn, vervielfältigten ihn und setzten ihn unter Glas.

Pop-Art steht für kühle Ironie, Serialität, Glamour und implizite Kritik. Es ist Kunst im Werbegewand, die uns zum Nachdenken über Werbung anregen soll. Ihre Kraft liegt darin, das Alltägliche ikonisch zu machen.

Bei der Straßenkunst hingegen wird nicht um Erlaubnis gefragt.

Er entsteht in den Vorstädten, in U-Bahn-Tunneln, auf den Rollläden geschlossener Geschäfte. Es ist der farbenfrohe Ruf derer, die weder Platz noch Einladung haben, aber viel zu sagen haben.

Politisch, sozial, poetisch – Street Art ist eine Form des Widerstands: gegen Schweigen, Konformität und Kommerzialisierung.

Während die Pop-Art mit dem Kapitalismus flirtete, stellt die Street-Art ihn in Frage, verspottet ihn und stellt ihn bloß.

Auch ihre Werkzeuge unterscheiden sich.

Pop Art arbeitet mit Leinwand, Siebdruck, Druck und Design. Street Art verwendet Wände, Sprühdosen, Schablonen, Plakate aus Weizenkleister und sogar Ruß, Moos und Licht.

Während sich Pop-Art wiederholt, ist Street-Art flüchtig: Ein Werk kann am nächsten Tag verschwinden, unter einem frischen Anstrich begraben oder durch eine städtische Verordnung ausgelöscht werden.

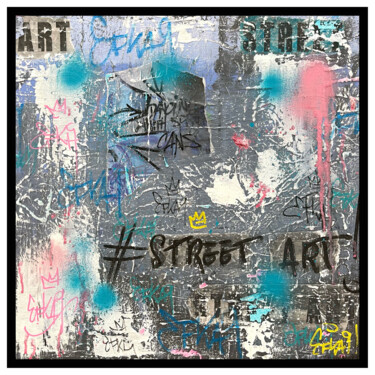

Keep it Unreal, 2023, Mr. Brainwash (2023) Gemälde von Mr. Brainwash

Keep it Unreal, 2023, Mr. Brainwash (2023) Gemälde von Mr. Brainwash

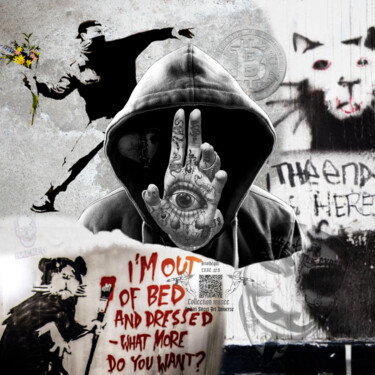

Madonna di Foligno e della mela morsicata (2025) Gemälde von Giuliogol

Madonna di Foligno e della mela morsicata (2025) Gemälde von Giuliogol

Street Art vs. Pop Art: Ein historisch-künstlerisches Duell

Und dann kam der Moment des finalen Showdowns. Keine Worte mehr, keine Slogans – nur noch pures Bild. Zwei Kunstwerke, einander gegenüber, wie Boxer, bereit zum Schlag mit dem, was sie am besten können: ihrem Stil.

Im ersten Werk oben rückt die Pop-Art mit ihrer scharfen Ironie und ihrem Hang zur Provokation ins Rampenlicht. Repräsentiert wird die Bewegung von Mr. Brainwash, der ein explosives Werk voller visueller Referenzen, leuchtender Farben und direkter Botschaften präsentiert.

Unmittelbar danach hält die Street Art Einzug – unverschämt und mutig – mit der Energie eines Menschen, der das Heilige in einen urbanen Schrei verwandelt. Allen voran Giuliogol, der die Zartheit der Renaissancemalerei mit der rohen Kraft der Straßensprache verbindet.

In seinem unverwechselbaren visuellen Stil präsentiert Mr. Brainwash ein Werk, das Manifest und Parodie, Satire und Jubel zugleich ist. Ein stilisierter Gorilla trägt ein Schild um den Hals mit der Aufschrift „Keep it un-real“. Um ihn herum wimmelt es von Pop-Referenzen: Campbell's Soup, Mickey Mouse, Snoopy, aufgesprühte Sprüche, Slogans der Liebe und Rebellion. Es ist Massenkultur, aufgewärmt, neu interpretiert und serviert mit einer Prise Sarkasmus und einer Prise Nostalgie.

Die Street Art reagiert mit Feierlichkeit und Kraft. Giuliogol bietet eine Neuinterpretation von Raffaels Madonna von Foligno , doch sein Ölgemälde auf Leinwand ist alles andere als traditionell: Die Madonna taucht vor einem Hintergrund aus Bibelseiten auf, neu interpretiert mit lebendigen Acrylfarben und skulpturalen Pinselstrichen, die an Wandmalereien erinnern. Dahinter, wie Graffiti auf einem U-Bahn-Waggon, finden sich Tags, Kronen und Zeichen der modernen Welt.

Es ist ein Werk, das von Kontamination spricht – wo sich sakrale Kunst der Sprache der Straße beugt.

Hier gibt es keinen Gewinner, sondern nur zwei Weltanschauungen, die sich gegenseitig widerspiegeln.

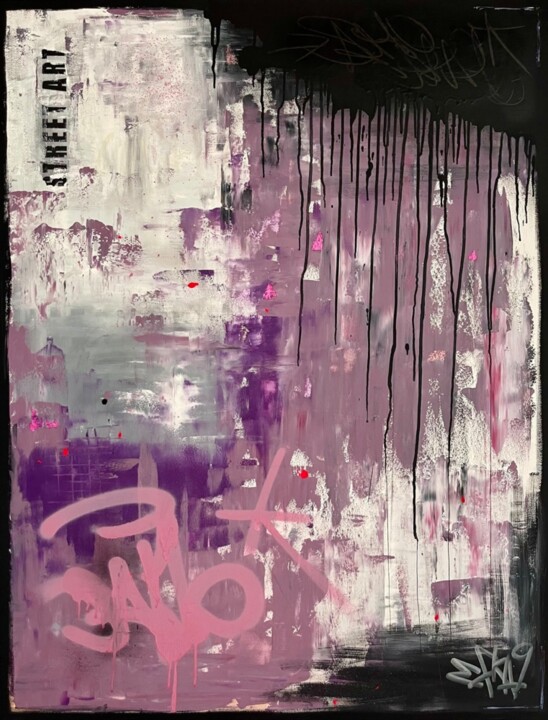

Kommen wir nun zu den nächsten vier Kunstwerken, die es zu erkunden gilt!

Am Strand / 85 x 70 cm (2025) Gemälde von Alexandra Djokic

Am Strand / 85 x 70 cm (2025) Gemälde von Alexandra Djokic

Sous la peau (2025) Gemälde von Mickael Bereriche (KESMO)

Sous la peau (2025) Gemälde von Mickael Bereriche (KESMO)

Die oben gezeigten Bilder markieren den zweiten Akt im ästhetischen Kampf zwischen Pop Art und Street Art – ein Duell, das sich in Farbe, Textur und Intention austrägt. Diesmal wechselt der Ring zwischen Strandschirmen und bröckelnden Stadtmauern.

Links offenbart sich Pop Art durch die chromatische und grafische Leichtigkeit von Alexandra Djokic. Ihr Werk „At the Beach“ (2025) ist eine visuelle Symphonie stilisierter Körper, eingerahmt von geometrischen Schatten und gestreiften Sonnenschirmen. Eine Urlaubsszene, die vom Alltag, von Ruhe und der kollektiven Menge erzählt – und dies mit einer Siebdruck-Eleganz, die an Lichtenstein und Hockney erinnert. Die Realität wird hier nicht verzerrt, sondern in ihrer Normalität gefeiert, gemildert durch die getönte Linse des kollektiven Gedächtnisses.

Dem gegenüber steht die beißende Provokation des französischen Streetart-Künstlers Mickael Béreriche (KESMO). In Sous la peau (2025) lädt er uns zum Kratzen, Graben und Durchschreiten ein. Das Werk ist ein wahres urbanes Trompe-l’œil: Die simulierte Oberfläche einer Backsteinmauer bröckelt und gibt den Blick frei auf ein darunter verborgenes Universum aus Sprühfarbe, ätzenden Farben, Tags und poetischem Chaos.

Pariser Sphinx (2019) Gemälde von Victoria Fomina

Pariser Sphinx (2019) Gemälde von Victoria Fomina

GIRL POWER (2024) Gemälde von Db Waterman

GIRL POWER (2024) Gemälde von Db Waterman

Hier sind sie – die beiden oben gezeigten Werke – und markieren den Epilog dieses visuellen Duells aus Formen, Farben und Weltanschauungen. Das Finale ist kein Triumph, sondern eine Verbeugung. Denn in diesem Aufeinandertreffen von Street Art und Pop Art gibt es keine Niederlage – nur gegenseitige Anerkennung.

Links ist die Pariser Sphinx von Victoria Fomina die Quintessenz eleganter, surrealer Pop-Art. Eine Katze in Anzug und Krawatte spaziert neben einer ebenso ikonischen Frauenfigur vorbei, während im Hintergrund ein goldener, stilisierter Eiffelturm schimmert. Es ist Mode, es ist Märchen, es ist Metropolenmythos.

Db Waterman antwortet mit GIRL POWER , einer spontanen und lebendigen Hymne. Ein Mädchen, bewaffnet mit Sprühdosen, verteilt Blumen über eine graue Welt und lässt die urbane Tristesse mit Energie und Farbe verschwinden. Das Werk ist eine taktile Collage – voller Leben, voller zarter Wut und purer Vitalität. Waterman nimmt Straßenpoesie und macht sie universell: Die junge Protagonistin wird zu jedem, der jemals seine Realität neu gestalten musste.

Und so senkt die Street Art – jung, mutig, instinktiv – für einen Moment ihren Blick. Nicht aus Kapitulation, sondern aus Hommage. Auf die Pop Art, die uns vorausging, die den Weg ebnete und uns lehrte, dass Ironie auch Widerstand bedeutet und Eleganz Dissidenz sein kann.

Die Schlacht ist vorbei. Lasst uns in Frieden gehen.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli