关键点

- 万年传承:日本艺术跨越数千年,从史前绳文陶瓷到当代数字和概念艺术。

- 与自然和精神的对话:日本艺术深深植根于自然、佛教和神道教传统,在仪式和情感之间取得平衡。

- 文化十字路口:它不断受到来自中国、韩国和西方的影响而发展——尤其体现在版画、绘画和设计上。

- 富士山作为缪斯:从北斋的标志性作品《巨浪冲浪》和《赤富士》到吉田广司和藤岛武二的宁静诠释,富士山象征着传统和变革。

- 持续创新:当今的日本艺术家通过装置、摄影和表演等媒介融合了传统、抽象和全球语言。

如果答案是肯定的,那么你应该知道,日本艺术史是世界上最具层次、最复杂、最引人入胜的艺术史之一。它跨越了一万年,经历了文化孤立和极度开放的时期,经历了宗教狂热的时期,也经历了几个世纪的世俗美学,最终来到了当代,数字艺术、极简主义设计以及以现代手法重新诠释古代形式并存。

日本艺术首先是一种对话的艺术:与自然对话,与灵性对话,与中国和韩国的影响对话,以及与现代西方对话。从绳文时代(约公元前10,000-300年)开始,陶瓷器物、土偶以及早期的象征性形式表达了对无形之物和仪式的敏感。随着佛教在公元6世纪传入,艺术创作也变得意义非凡:青铜雕塑、曼荼罗以及像法隆寺这样的木制寺庙成为信仰的载体和政治权力的工具。

平安时代(794-1185),日本艺术发展出其独特的风格:大和绘,最早的绘卷(绘卷),以及一种注重情感叙事和细腻色彩的绘画形式。随着室町时代武士势力的崛起和禅宗佛教的兴起,朴素的形式开始盛行——例如枯山水庭园、雪舟东阳的单色山水画,以及一种空灵、暗示和快速姿态的美学。

江户时代(1603-1868)城市文化的繁荣催生了浮世绘——这种著名的彩色木版画描绘了歌舞伎演员、妓女、风景以及日常生活场景。正是在这个时代,日本艺术开始对现代西方产生深远的影响——想想北斋、歌川广重和歌麿,他们无意识地成为了欧洲印象派的先驱。

随后,自明治维新(1868年)以来,日本进入了快速现代化进程:艺术成为传统与创新对话的空间。除了受到西方学院派(瑜伽)影响的绘画之外,日本画运动也应运而生,以现代感重新诠释古典遗产。

战后时期,在战败的创伤和全球开放的背景下,出现了一些激进运动:具体派、反艺术,以及后来村上隆的全球现象“超扁平”,融合了漫画、波普艺术和文化理论。

如今,日本艺术已成为全球实验的实验室。草间弥生、盐田千春、杉本博司和奈良美智等艺术家将装置、摄影、雕塑和表演融合成深刻而普遍的视觉语言。与此同时,盆栽、莳绘和乐烧等传统艺术仍在不断被实践和重新诠释。

您真的是日本艺术爱好者吗?

如果你读到这里,显然你对日本艺术的热情已然流淌在你的血液中。但你还想得到最终的确认吗?继续阅读,你将领略五件不容错过的杰作——它们标志着日本艺术史上的关键时刻,每一件都因与西方的接触而得以塑造。

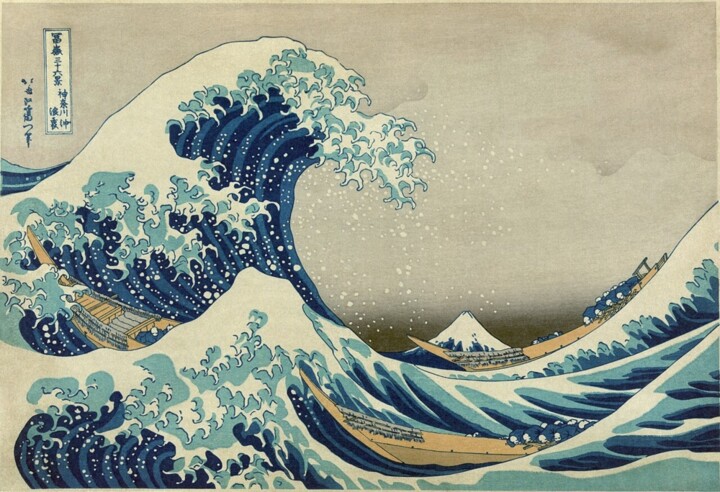

葛饰北斋,《神奈川冲浪里》,约1830-1831年。浮世绘风格木版画。不同博物馆藏有多份复制品。

葛饰北斋,《神奈川冲浪里》,约1830-1831年。浮世绘风格木版画。不同博物馆藏有多份复制品。

1. 葛饰北斋《神奈川冲浪里》

如果你是一位真正的——我是说真正——日本艺术爱好者,那么你应该能够闭着眼睛描述《神奈川冲浪里》的画作。你应该知道它的确切尺寸——25.7 x 37.9厘米——所使用的技法——浮世绘木版画,甚至可能知道它的复制品如今保存在哪里:从纽约大都会艺术博物馆到伦敦大英博物馆,以及墨尔本、巴黎、都灵、热那亚、的里雅斯特,甚至维罗纳。

但既然这件作品已是举世闻名——我们甚至可以说,它在全球的想象中被过度曝光了——用枯燥的教科书式的方式再次讲述它毫无意义。揭开它隐藏的秘密、鲜为人知的奇闻轶事,以及它与西方艺术之间令人惊讶的联系,才更有意义。

葛饰北斋于1830年至1831年间创作的《神奈川冲浪里》是《富岳三十六景》系列中的第一幅,也是最具标志性的一幅。的确,富士山——日本的神圣象征——静静地矗立在地平线上,平静而略带羞涩,而画面中则被一股巨浪所主宰,它仿佛一个巨大的生物,随时准备吞噬下方的小船。海浪的动静,它蜿蜒的曲线,以及灾难来临前那一瞬间的视觉张力:一切都定格在了这充满戏剧性美感的瞬间。

这幅版画是他长期酝酿的成果。葛饰北斋在早期的许多作品中都探索过大海的力量和富士山的存在。但这幅如今几乎随处可见的画作,诞生于他人生中一段极其艰难的时期。当时他年逾古稀,丧偶,身患疾病,还被孙子留下的债务压得喘不过气来。然而,在一片混乱和不确定之中,他创作了一幅直指人类脆弱的画作——直指人类在大自然强大力量面前的脆弱。

毫不奇怪,许多观众在这幅巨浪中看到了一只爪子、一个幽灵、一条龙或一个愤怒的神灵。葛饰北斋也是一位超自然意象大师,他很可能不仅想描绘大海的物理现实,还想描绘它怪诞、形而上的维度。一些人甚至认为,这波逼近的威胁象征着日本的焦虑,因为它仍然与世界隔绝,却越来越意识到西方正在逼近其边境。

事实上,西方早已融入这幅画作之中。 《巨浪》无疑是一幅日本木版画,但它明显运用了线性透视——一种从荷兰铜版画中借鉴而来的技术。例如,富士山被描绘得渺小而遥远,这在传统的日本艺术中是不可想象的,因为如此重要的主题通常会占据整个构图。此外,普鲁士蓝——一种新近在日本上市的欧洲合成颜料——的使用,赋予了这幅画前所未有的深度和活力。这是一件面向西方的东方艺术作品,或许这正是它能引起欧洲艺术家如此强烈共鸣的原因。

19世纪下半叶,日本向世界开放之际,葛饰北斋的“海浪”作品也冲上了印象派的海岸。莫奈将它悬挂在工作室。德彪西则希望它登上《大海》的封面。亨利·里维埃则专门为它创作了一系列作品,名为《埃菲尔铁塔的36个景色》 ,其灵感显然源自葛饰北斋。即使在今天,它的视觉冲击力依然丝毫未减:海浪的形状、完美的曲线、如同手指或触手般参差不齐的泡沫,都深深地刻在记忆中,并在表情符号、标志、涂鸦、手表、广告和插画中不断重现。

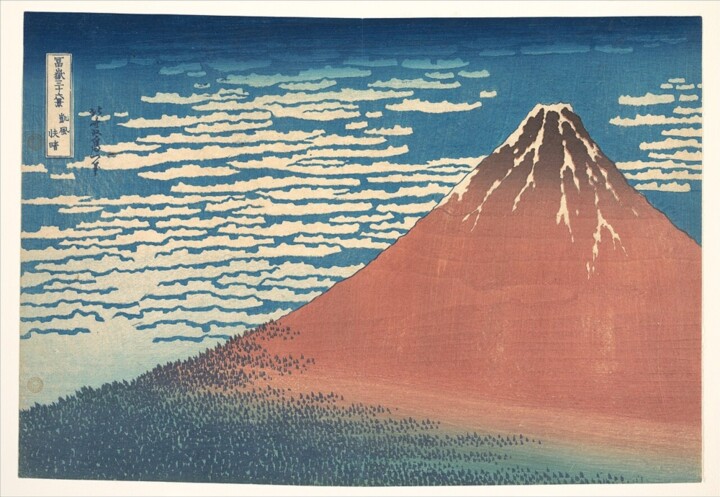

葛饰北斋,红富士,1830-32。

葛饰北斋,红富士,1830-32。

2.葛饰北斋,红富士

如果说《神奈川冲浪里》是大自然原始力量的戏剧化象征,那么《南风晴空》 (又名《赤富士》)则是其完美的对应:静谧、沉稳、完美平衡。同一座山峰的两面,展现日本壮丽风景的两种截然不同的视角。

这幅版画是《富岳三十六景》系列中最著名的作品之一,堪称简洁之作。画中没有人物,没有船只在海上搏斗。只有巍峨而孤寂的富士山,在清晨微风轻拂的晴空下,染成一片殷红。这是一个真实的瞬间:那些有幸在初秋清爽的清晨靠近富士山的人,可以亲眼目睹。冉冉升起的太阳照射在富士山的东坡,将富士山染成绚丽的色彩。在日语中,它被称为“赤富士”,意为“红色的富士”。葛饰北斋将它变成了一个标志性的画面。

但在平静的表面之下,隐藏着精妙的象征结构。完美的三角形山峰占据着画面右侧,宛如庄严神圣的人物。左侧的稀疏云朵平衡了构图,营造出一种微妙、近乎音乐般的张力。这幅“永恒”的画面,却又充满了精准的氛围细节:峰顶积雪不化,山脚下森林的暗影,以及塑造氛围的三种截然不同的蓝红色调。

这幅作品的早期版画珍稀难得:其特点是天空更加柔和,不规则,用色也更加内敛,山峰周围环绕着一圈精致的普鲁士蓝晕。这些版画被称为“粉红富士” ——更加私密,不那么引人注目,但或许更接近葛饰北斋的初衷。后来,随着需求的增长,色彩变得更加浓烈:加入了孟加拉粉红颜料,云彩变得更加锐利,天空变得更加平坦,森林的绿色也经过了重新修饰。美,在这里,以多种形式呈现。

颇为奇妙的是,在西方, 《巨浪冲浪》占据着文化想象的主导地位,而在日本,最受珍视的却是这幅红富士——几乎成了护身符。传统认为,梦见富士山是好运的象征,而红富士则更是如此:它罕见、雄伟,且对称性完美无瑕。或许正因如此,这幅版画才能在图像学上取得如此持久的成功,它象征着和平、平衡与沉静的力量。

吉田宏,河口湖的富士山,1926 年。

3. 吉田宏,来自河口湖的富士

如果说葛饰北斋以神话和象征意义的雄伟姿态将富士山永垂不朽,那么吉田博则以更私密、更大气的维度赋予了它生命。他的版画作品《河口湖》是“富士十景”系列的一部分,为我们呈现了一幅令人沉思、静谧、仿佛在低语的日本最具标志性的火山景观。这里没有汹涌的波涛,没有火红的日出——只有静谧的水面、融化的积雪和缓缓呼吸的景色。

与浮世绘大师不同,吉田并不局限于传统。他的创作经历涵盖西方油画和水彩画,也曾在东京艺术学院和美国博物馆学习:事实上,他首次在国际上取得成功是在1899年于底特律艺术学院举办的展览,当时日本正步入工业化时代。他的独特之处在于,他能够将西方的透视法和明暗对比与日本艺术的叙事精妙融合。

这张照片中,从河口湖眺望富士山,河口湖是观赏富士山的五个标志性地点之一。此时正值冬季,或许是初春:湖岸依然覆盖着皑皑白雪,但已经开始融化。湖水波纹柔和,映照着周围的世界,捕捉着夕阳的余晖,夕阳的色彩从粉色逐渐褪为橙色。吉田或许在众多徒步旅行中见过这样的景象:他是一位狂热的登山和徒步爱好者,不仅作为一名艺术家,更作为一名旅行者,他对日本的风景了如指掌。

有一则趣闻:与许多前辈不同,吉田深度参与了版画制作的每一个环节。在艺术家们通常将木版雕刻交给专业工匠的时代,吉田却亲自监督每一个阶段,并经常在同一幅版画上尝试不同的色彩变化,以捕捉一天中时间的变迁或季节的情绪。对他来说,光线是一种叙事方式——简单的颜料变化就足以将一幅风景转化为一种情感。

横山大观,《秋叶》,1931 年。

横山大观,《秋叶》,1931 年。

在《秋叶》中,横山大观将目光从无处不在的富士山移开,将我们沉浸在一幅纯粹的季节诗意之中。屏风(屏风)将深红色的枫叶与碧波荡漾的蓝色河流交相辉映,这不仅仅是对自然的描绘——更是将自然理想化、精神化,并通过独特的日式视角进行和谐的呈现。

横山是日本画(Nihonga)创作和演变的关键人物之一。日本画是明治时期应对西方风格涌入而兴起的一种现代日本传统绘画形式。令人着迷的是,大观在深深植根于日本美学和技法的同时,也以微妙而创新的方式汲取了西方的影响——这是他游历加尔各答、纽约、伦敦和巴黎期间培养的。事实上,他在印度与印度现代主义先驱阿巴宁德拉纳特·泰戈尔的相遇,引发了一场罕见的东西方交流,对日本以外的现代绘画产生了深远的影响。

在《秋叶》中,我们看不到大观后来成名的黑色水墨,但却看到了他标志性的创新:“朦胧体”,即与菱田春草共同发展起来的“朦胧体”。古典大和绘的硬朗轮廓已不复存在。取而代之的是,树叶仿佛飘浮,树木仿佛呼吸,河流仿佛在一层淡淡的渐变色雾气中流淌。这种技法最初曾被批评为缺乏活力——有人说它“模糊而毫无生气”——但后来因其大气磅礴的力量和如梦似幻的质感而受到认可。

有一则轶事展现了大观对艺术的执着:在旅行中,他有时会带回一些泥土、树叶,甚至一些当地的植物,研磨成颜料或研究色彩的精准度。对他来说,描绘自然并非模仿,而是沉浸其中。这种对自然细节的关注,加上“物哀”的精神哲学,赋予了《秋叶》静谧的情感力量。

有趣的是,大观的民族主义——继承自他的老师冈仓天心——常常促使他描绘富士山,将其作为日本身份的象征。但在这里,他选择了一个更为静谧的主题:不是神山,而是秋日转瞬即逝的美景。或许,这更符合日本的风格。

4.横山大馆《秋叶》

藤岛竹二,东海,约 1928 年。

藤岛竹二,东海,约 1928 年。

5.东海藤岛竹二

此次旅程以富士山和日本风景画作作为结语,藤岛武二的《东海日出》则提供了对自然的另一种诠释——它不再像葛饰北斋那样充满神话色彩,也不再像吉田那样充满沉思,而是在其气息和画面结构上融入了浓厚的欧式韵味。在这幅画作中,海天交融,形成一种色彩丰富的合成,令人仿佛置身于精神世界。叙事元素——一艘帆船——被简化为一种纯粹的低语,如同屏住呼吸。

藤岛是一位对西方绘画( yōga )的精妙诠释者,也是最善于连接东西方的日本艺术家之一。他在巴黎师从费尔南·科尔蒙(Fernand Cormon)和卡罗勒斯-杜兰(Carolus-Duran),并在罗马度过了一段时间,这些经历深刻地塑造了他的绘画方法:光线、体积、简洁、严谨。他常告诉学生,绘画的秘诀可以用一个法语词来概括: simplicité(单纯) 。对他来说,绘画意味着剥离,去除一切不必要的东西。

这种哲学在《东海日出》中得到了完美的体现。画面仅由四种色带构成:大海、云彩、天空,以及更多的云彩——一种近乎随意的抽象。如果我们去掉左边的小船,这幅画几乎可以算作抽象画。然而,这幅风景画却蕴含着丰富的内涵:它并非关于某个特定地点,而是关于人类的境况,关于时间的静默流逝。

这幅作品背后还有一段引人入胜的轶事:1928年,昭和天皇登基之际,藤岛受命为御书房创作一幅画作。他选择了“黎明”作为主题,象征着新的开始。在接下来的十年里,他追逐着朝阳,足迹遍布日本及其领土——从北部的藏王山到台湾的玉山,从大海到蒙古的沙漠。日出成为他晚年最钟爱的主题,仿佛在黎明永恒的韵律中,追寻绘画的终极答案。

从这个意义上来说, 《东海日出》更接近于特纳或莫奈,而非歌川广重。这幅作品源于欧洲传统,却又经过一位深深融入西方却又不忘自身根源的日本艺术家的视角的过滤。日落?日出?这其实并不重要。重要的是和谐、韵律,以及那静默的诉说。

常问问题

1. 日本艺术有何独特之处?

它融合了灵性、自然和极简主义,加上深厚的文化连续性和对外界影响的开放性,使其在全球艺术中拥有独特的声音。

2. 葛饰北斋的《神奈川冲浪里》为何如此出名?

它不仅拥有引人注目的设计,还融合了东西方技法,象征着日本面对自然和现代化的焦虑与美丽。它也对印象派和西方现代艺术家产生了重大影响。

3. 什么是日本画?它与瑜伽有何不同?

日本画是指使用传统材料和方法的日本风格绘画,而瑜伽则采用油画和线性透视等西方技巧。

4.日本艺术只是传统艺术还是也包括当代艺术?

两者皆有。日本擅长保存古代技艺(例如盆栽、乐烧和木版印刷),同时凭借草间弥生和村上隆等大师的贡献,走在全球当代艺术的前沿。

5. 富士山在日本艺术中扮演什么角色?

它是民族的象征、精神的象征、艺术的缪斯——从江户时代到现当代的无数作品中,都曾出现过它。它反映了日本身份认同的稳定性与变革性。

6. 日本艺术对西方有何影响?

浮世绘启发了印象派和新艺术运动等西方重要艺术运动。莫奈、梵高和德彪西等艺术家都直接借鉴了日本美学。

从葛饰北斋的《巨浪》和《赤富士》开始,探索吉田宏志宁静的版画、大观充满氛围的日本画,以及藤岛中西融合的艺术风格。草间弥生和盐田等当代艺术家则展现了强大的现代视角。

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli