Points clés

- Un héritage de 10 000 ans : l’art japonais s’étend sur des millénaires, de la céramique préhistorique Jōmon à l’art numérique et conceptuel contemporain.

- Un dialogue avec la nature et le spirituel : l’art japonais est profondément enraciné dans la nature, le bouddhisme et les traditions shintoïstes, équilibrant le rituel avec l’émotion.

- Carrefour culturel : il a constamment évolué à travers les influences de la Chine, de la Corée et de l’Occident — particulièrement visibles dans les estampes, la peinture et le design.

- Le mont Fuji comme muse : de la Grande Vague et du Fuji rouge emblématiques d'Hokusai aux interprétations sereines d'Hiroshi Yoshida et de Fujishima Takeji, le mont Fuji symbolise à la fois la tradition et la transformation.

- Innovation continue : les artistes japonais d'aujourd'hui mélangent tradition, abstraction et langages mondiaux à travers des supports tels que l'installation, la photographie et la performance.

Si la réponse est oui, sachez que l'histoire de l'art japonais est l'une des plus complexes, des plus sophistiquées et des plus fascinantes au monde. Elle s'étend sur plus de dix mille ans, traversant des périodes d'isolement culturel et d'intense ouverture, des moments de ferveur religieuse et des siècles d'esthétique profane, pour finalement aboutir à l'ère contemporaine, où cohabitent art numérique, design minimaliste et réinterprétation de formes anciennes dans une perspective moderne.

L'art japonais est avant tout un art du dialogue : avec la nature, avec la spiritualité, avec les influences chinoises et coréennes, et avec l'Occident moderne. Dès l'époque Jōmon (vers 10 000-300 av. J.-C.), les objets en céramique, les figurines dogū et les premières formes symboliques exprimèrent une sensibilité à l'invisible et au rituel. Avec l'introduction du bouddhisme au VIe siècle, la production artistique devint monumentale : sculptures en bronze, mandalas et temples en bois comme le Hōryū-ji devinrent des vecteurs de foi et des instruments de pouvoir politique.

C'est durant l'époque Heian (794-1185) que l'art japonais a développé son propre style distinctif : la peinture yamato-e , les premiers emaki (rouleaux illustrés) et une forme de peinture privilégiant la narration émotionnelle et des palettes de couleurs subtiles. Avec l'essor du pouvoir des samouraïs et du bouddhisme zen durant l'époque Muromachi, des formes austères se sont imposées, comme les jardins karesansui , les paysages monochromes de Sesshū Tōyō et une esthétique du vide, de la suggestion et de la rapidité du geste.

L'essor de la culture urbaine durant l'époque d'Edo (1603-1868) a donné naissance aux ukiyo-e , ces célèbres estampes multicolores représentant des acteurs de kabuki, des courtisanes, des paysages et des scènes de la vie quotidienne. C'est à cette époque que l'art japonais a commencé à profondément influencer l'Occident moderne ; il suffit de penser à Hokusai, Hiroshige et Utamaro, précurseurs inconscients de l'impressionnisme européen.

Plus tard, à partir de la restauration Meiji (1868), le Japon s'engage dans une modernisation rapide : l'art devient un espace de dialogue entre tradition et innovation. Parallèlement à la peinture influencée par les styles académiques occidentaux ( yōga ), le mouvement Nihonga émerge, réinterprétant l'héritage classique avec une sensibilité moderne.

Dans la période d'après-guerre, marquée par le traumatisme de la défaite et l'ouverture mondiale, des mouvements radicaux ont émergé : le Gutai , l'anti-art, et plus tard, le phénomène mondial du Superflat de Takashi Murakami, qui mélange manga, pop art et théorie culturelle.

Aujourd'hui, l'art japonais est un laboratoire d'expérimentation mondial. Des artistes comme Yayoi Kusama, Chiharu Shiota, Hiroshi Sugimoto et Yoshitomo Nara associent installation, photographie, sculpture et performance pour créer des langages visuels profonds et universels. Parallèlement, des arts traditionnels tels que le bonsaï, le maki-e et la céramique raku continuent d'être pratiqués et réinterprétés.

Êtes-vous vraiment un amoureux de l’art japonais ?

Si vous avez lu jusqu'ici, il est clair que vous êtes passionné d'art japonais. Mais en voulez-vous une confirmation définitive ? Poursuivez votre lecture et laissez-vous guider à travers cinq chefs-d'œuvre incontournables, œuvres qui ont marqué des moments clés de l'histoire de l'art japonais, chacune façonnée par la rencontre avec l'Occident.

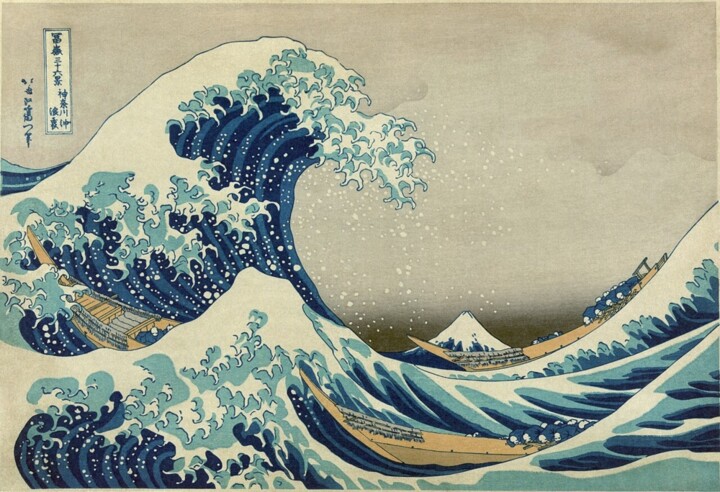

Katsushika Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa, vers 1830-1831. Xylographie de style ukiyo-e. Plusieurs exemplaires sont conservés dans différents musées.

Katsushika Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa, vers 1830-1831. Xylographie de style ukiyo-e. Plusieurs exemplaires sont conservés dans différents musées.

1. Katsushika Hokusai, La Grande Vague au large de Kanagawa

Si vous êtes un véritable amateur d'art japonais, vous devriez pouvoir décrire La Grande Vague de Kanagawa les yeux fermés. Vous devriez connaître ses dimensions exactes – 25,7 x 37,9 centimètres –, la technique utilisée, l'impression sur bois ukiyo-e , et peut-être même où ses copies sont conservées aujourd'hui : du Metropolitan Museum of Art de New York au British Museum de Londres, en passant par Melbourne, Paris, Turin, Gênes, Trieste et même Vérone.

Mais puisque cette œuvre est universellement connue – on pourrait même dire qu'elle a été surexposée dans l'imaginaire mondial –, il est inutile de la raconter une fois de plus de manière sèche et classique. Il est bien plus enrichissant d'en découvrir les secrets, les curiosités méconnues et ses liens surprenants avec l'art occidental.

La Grande Vague de Kanagawa , créée par Hokusai entre 1830 et 1831, est la première et la plus emblématique image de la série des Trente-six Vues du Mont Fuji . Et de fait, le mont Fuji, symbole sacré du Japon, se dresse tranquillement à l'horizon, immobile et presque timide, tandis que la scène est dominée par une vague qui ressemble à une créature vivante colossale, prête à dévorer les minuscules bateaux en contrebas. Le mouvement de la vague, sa courbe majestueuse, la tension visuelle de cette fraction de seconde précédant la catastrophe : tout est figé dans un instant d'une beauté spectaculaire.

Cette estampe est le fruit d'une longue gestation. Hokusai avait exploré la puissance de la mer et la présence du mont Fuji dans de nombreuses œuvres antérieures. Mais cette image, aujourd'hui omniprésente, est née à une période particulièrement difficile de sa vie. Il avait plus de 70 ans, était veuf, malade et croulant sous les dettes héritées de son petit-fils. Pourtant, au milieu du chaos et de l'incertitude, il a créé une image qui parle directement de la vulnérabilité humaine – de la fragilité de l'existence humaine face à la puissance écrasante de la nature.

Il n'est pas surprenant que de nombreux spectateurs aient vu dans cette vague une main griffue, un fantôme, un dragon ou une divinité en colère. Hokusai, également maître de l'imagerie surnaturelle, souhaitait sans doute dépeindre non seulement la réalité physique de la mer, mais aussi sa dimension étrange et métaphysique. Certains ont même suggéré que la vague, avec sa menace imminente, symbolisait l'anxiété du Japon, fermé au monde, tout en étant de plus en plus conscient de l'influence de l'Occident à ses frontières.

Et l'Occident, en fait, est déjà présent dans cette image. La Grande Vague est sans conteste une estampe japonaise, mais elle emploie clairement la perspective linéaire – une technique importée des gravures sur cuivre hollandaises. Le mont Fuji, par exemple, est représenté petit et lointain, ce qui aurait été impensable dans l'art japonais traditionnel, où un sujet aussi important dominait généralement la composition. De plus, l'utilisation du bleu de Prusse – un pigment synthétique européen récemment disponible au Japon – confère à l'estampe une profondeur et une vivacité sans précédent. Il s'agit d'une œuvre d'art orientale tournée vers l'Occident, et c'est peut-être précisément pour cette raison qu'elle a trouvé un tel écho auprès des artistes européens.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que le Japon s'ouvrait au monde, la vague d'Hokusai échoua sur les rivages de l'impressionnisme. Monet l'accrocha dans son atelier. Debussy la souhaitait pour la couverture de La Mer . Henri Rivière lui consacra une série entière, Les 36 Vues de la Tour Eiffel , explicitement inspirée par Hokusai. Et aujourd'hui encore, son impact visuel demeure intact : la forme de la vague, sa courbe parfaite, son écume déchiquetée comme des doigts ou des tentacules, s'imprime dans les mémoires et se multiplie à l'infini – en émojis, logos, graffitis, montres, publicités et illustrations.

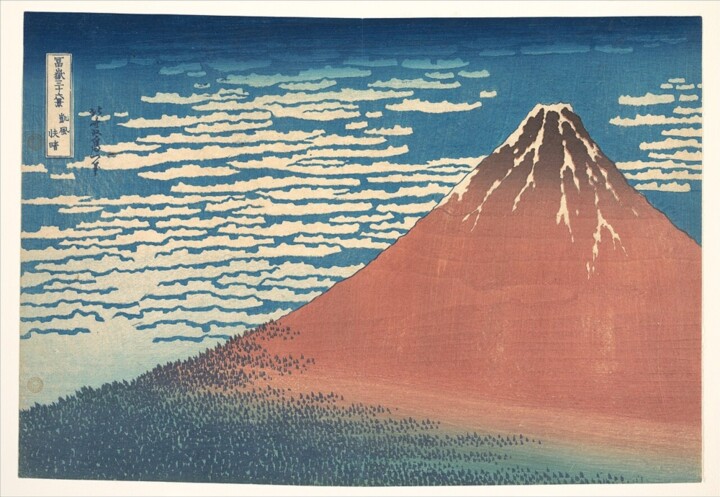

Katsushika Hokusai, Fuji rouge, 1830-32.

Katsushika Hokusai, Fuji rouge, 1830-32.

2. Katsushika Hokusai, Fuji rouge

Si La Grande Vague de Kanagawa est l'icône dramatique de la puissance brute de la nature, Vent du Sud, Ciel Clair – aussi connu sous le nom de Fuji Rouge – en est le parfait pendant : silencieux, immobile, parfaitement équilibré. Deux visages d'une même montagne, deux perspectives opposées sur la majesté du paysage japonais.

Cette estampe, l'une des plus célèbres de la série des Trente-six vues du mont Fuji , est un chef-d'œuvre d'apparente simplicité. Ici, pas d'action, pas de présence humaine, pas de bateaux luttant contre la mer. Juste le mont Fuji, immense et solitaire, se teintant de rouge à l'aube sous un ciel clair balayé par une douce brise. C'est un moment authentique : ceux qui ont la chance de se trouver près de la montagne par une fraîche matinée d'automne peuvent l'admirer de leurs propres yeux. Le soleil levant éclaire le versant oriental et l'embrase de couleurs. En japonais, on l'appelle Aka Fuji – « Fuji rouge ». Hokusai en a fait une icône.

Mais derrière ce calme apparent se cache une structure symbolique raffinée. La montagne, parfaitement triangulaire, occupe le côté droit de l'image telle une figure solennelle, presque sacrée. Les nuages clairsemés à gauche équilibrent la composition, créant une tension subtile, presque musicale. C'est une scène « intemporelle », mais riche en détails atmosphériques précis : la neige persistante au sommet, les ombres sombres de la forêt à sa base, les trois nuances distinctes de bleu et de rouge qui façonnent l'atmosphère.

Les premières estampes de cette œuvre sont rares et précieuses : elles se caractérisent par un ciel plus doux et plus irrégulier et une utilisation sobre des couleurs, avec un délicat halo bleu de Prusse autour du sommet. On les appelle les versions du Fuji rose , plus intimes, moins spectaculaires, mais peut-être plus proches de l’intention initiale d’Hokusai. Plus tard, face à la demande croissante, les couleurs sont devenues plus intenses : le pigment rose du Bengale a été introduit, les nuages ont été accentués, le ciel aplani et le vert de la forêt a été recadré. La beauté, ici, se décline en de multiples versions.

Curieusement, alors qu'en Occident c'est La Grande Vague qui domine l'imaginaire culturel, au Japon, c'est ce Fuji rouge qui est le plus chéri – une image presque talismanique. Selon la tradition, rêver du mont Fuji est un signe de bonne fortune, et un Fuji rouge l'est encore plus : rare, puissant et d'une symétrie parfaite. C'est peut-être la raison pour laquelle cette estampe a connu un succès iconographique si durable, incarnant un idéal de paix, d'équilibre et de force tranquille.

Yoshida Hiroshi, Fuji du lac Kawaguchi, 1926.

3. Yoshida Hiroshi, Fuji du lac Kawaguchi

Si Hokusai a immortalisé le mont Fuji dans sa grandeur mythique et symbolique, Hiroshi Yoshida lui a donné vie dans une dimension plus intime et atmosphérique. Son estampe « Le lac Kawaguchi » , issue de la série « Dix vues du Fuji » , nous offre une vue contemplative, calme, presque murmurée, du volcan le plus emblématique du Japon. Ici, pas de vague menaçante, pas de lever de soleil rougeoyant ; seulement le calme de l'eau, la fonte des neiges et un paysage qui respire doucement.

Contrairement aux grands maîtres de l'ukiyo-e , Yoshida ne se limitait pas à la tradition. Sa formation l'a amené à la peinture à l'huile et à l'aquarelle occidentales, aux académies d'art de Tokyo et aux musées américains : son premier succès international fut d'ailleurs une exposition au Detroit Institute of Arts en 1899, au moment même où le Japon entrait dans le siècle de l'industrialisation. Ce qui le rend unique, c'est sa capacité à allier la perspective et le clair-obscur occidentaux à la subtilité narrative de l'art japonais.

Sur cette image, le mont Fuji est vu depuis le lac Kawaguchi, l'un des cinq sites emblématiques offrant une vue imprenable sur le volcan. C'est l'hiver, ou peut-être le début du printemps : la neige recouvre encore les rives, mais commence à fondre. L'eau reflète le monde environnant en de douces ondulations, captant la lumière d'un coucher de soleil qui passe du rose à l'orange. C'est une scène que Yoshida a peut-être observée lors d'une de ses nombreuses randonnées : alpiniste et marcheur passionné, il connaissait le paysage japonais non seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que voyageur.

Anecdote curieuse : contrairement à nombre de ses prédécesseurs, Yoshida était profondément impliqué dans chaque étape du processus de gravure. À une époque où les artistes laissaient souvent la gravure sur bois à des artisans spécialisés, Yoshida supervisait personnellement chaque étape, expérimentant fréquemment différentes variations de couleurs sur une même estampe pour capter les changements de moment de la journée ou les humeurs saisonnières. Pour lui, la lumière était une forme de narration : un simple changement de pigment suffisait à transformer un paysage en une émotion.

Yokoyama Taikan, Feuilles d'automne, 1931.

Yokoyama Taikan, Feuilles d'automne, 1931.

Dans Feuilles d'automne , Yokoyama Taikan détourne son regard de l'omniprésent mont Fuji pour nous plonger dans une scène de pure poésie saisonnière. Ce paravent (byōbu), avec son panorama grandiose de feuilles d'érable pourpres surplombant une rivière bleue ondulante, n'est pas seulement une représentation de la nature : c'est une nature idéalisée, spiritualisée et harmonisée à travers un prisme typiquement japonais.

Yokoyama fut l'une des figures clés de la création et de l'évolution du Nihonga , cette forme moderne de peinture traditionnelle japonaise apparue en réaction à l'influence des styles occidentaux durant l'ère Meiji. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont Taikan, bien que profondément ancré dans l'esthétique et la technique japonaises, s'est également inspiré des influences occidentales de manière subtile et innovante, une influence qu'il a cultivée lors de ses voyages à Calcutta, New York, Londres et Paris. De fait, sa rencontre en Inde avec Abanindranath Tagore, pionnier du modernisme indien, a donné naissance à un échange oriental rare qui a influencé la peinture moderne bien au-delà du Japon.

Dans Feuilles d'automne , on ne retrouve pas l'encre noire qui allait rendre Taikan célèbre, mais on y retrouve son innovation phare : le « mōrō-tai », ou « style brumeux », développé en collaboration avec Hishida Shunsō. Finis les contours durs du yamato-e classique. À la place, les feuilles semblent flotter, les arbres respirer et la rivière se mouvoir dans une délicate brume de couleurs dégradées. Cette technique, d'abord critiquée pour son manque de vigueur – « floue et sans vie », selon certains –, est depuis reconnue pour sa puissance atmosphérique et son côté onirique.

Une anecdote témoigne de l'obstination de Taikan envers son art : lors de ses voyages, il lui arrivait de rapporter de la terre, des feuilles et même des fragments de flore locale pour les broyer en pigments ou en étudier la précision des couleurs. Pour lui, peindre la nature n'était pas une imitation, mais une immersion. Cette attention aux détails naturels, alliée à la philosophie spirituelle du mono no aware (le pathos des choses), confère à Autumn Leaves sa force émotionnelle discrète.

Il est intéressant de noter que le nationalisme de Taikan, hérité de son professeur Okakura Tenshin, l'a souvent conduit à peindre le mont Fuji comme un symbole de l'identité japonaise. Mais ici, il choisit un sujet plus calme : non pas la montagne des dieux, mais la beauté éphémère de l'automne. Et c'est peut-être encore plus japonais.

4. Yokoyama Taikan, Feuilles d'automne

Fujishima Takeji, mer de l'Est, vers 1928.

Fujishima Takeji, mer de l'Est, vers 1928.

5. Fujishima Takeji, mer de l'Est

Pour conclure ce voyage à travers les images du mont Fuji et du paysage japonais, Lever de soleil sur la mer de l'Est de Fujishima Takeji propose une autre interprétation de la nature – non plus mythique comme chez Hokusai, ni contemplative comme chez Yoshida, mais profondément européenne dans son souffle et sa construction picturale. Ici, mer et ciel fusionnent en une synthèse chromatique presque spirituelle, où l'élément narratif – un voilier isolé – se réduit à un simple murmure, comme un souffle retenu.

Fujishima, interprète raffiné du yōga (peinture de style occidental), fut l'un des artistes japonais les plus à même de créer un pont entre l'Orient et l'Occident. Sa formation à Paris, auprès de Fernand Cormon et Carolus-Duran, ainsi que son séjour à Rome, ont profondément façonné son approche de la peinture : lumière, volume, simplicité, rigueur. Il disait souvent à ses élèves que le secret de la peinture résidait dans un mot français : simplicité . Pour lui, peindre signifiait dépouiller, éliminer tout ce qui était superflu.

Cette philosophie est parfaitement incarnée dans Lever de soleil sur la mer d'Orient , où la scène est construite avec seulement quatre bandes de couleur : la mer, les nuages, le ciel et encore des nuages – une abstraction à la limite de l'informel. Si l'on retirait le petit bateau à gauche, le tableau pourrait presque passer pour abstrait. Et pourtant, ce paysage en dit long : non pas sur un lieu précis, mais sur la condition humaine, sur la montée silencieuse du temps.

Derrière cette œuvre se cache une anecdote fascinante : en 1928, à l’occasion de l’intronisation de l’empereur Shōwa, Fujishima reçut commande d’un tableau pour le cabinet de travail impérial. Il choisit le thème de l’aube, métaphore d’un nouveau départ. Durant la décennie suivante, il traqua le soleil levant à travers le Japon et ses territoires, du mont Zao au nord jusqu’à Yu Shan à Taïwan, de la mer aux déserts de Mongolie. Le lever du soleil devint son sujet de prédilection dans ses dernières années, comme s’il cherchait dans le rythme éternel de l’aube la réponse ultime à la véritable nature de la peinture.

En ce sens, Lever de soleil sur la mer d'Orient est plus proche de Turner ou de Monet que d'Hiroshige. C'est une œuvre née de la tradition européenne, mais filtrée par le regard d'un artiste japonais qui a profondément intériorisé l'Occident sans jamais oublier ses propres racines. Un coucher de soleil ? Un lever de soleil ? Peu importe. Ce qui compte, c'est l'harmonie, le rythme, le silence qui parle.

FAQ

1. Qu’est-ce qui rend l’art japonais unique ?

Sa fusion de spiritualité, de nature et de minimalisme — combinée à une profonde continuité culturelle et à une ouverture aux influences extérieures — lui confère une voix distincte dans l’art mondial.

2. Pourquoi La Grande Vague de Kanagawa d'Hokusai est-elle si célèbre ?

Au-delà de son design saisissant, il allie techniques orientales et occidentales, symbolisant l'anxiété et la beauté du Japon face à la nature et à la modernisation. Il a également exercé une influence majeure sur les impressionnistes et les artistes occidentaux modernes.

3. Qu'est-ce que le Nihonga et en quoi est-il différent du yōga ?

Le nihonga fait référence à la peinture de style japonais utilisant des matériaux et des méthodes traditionnels, tandis que le yōga adopte des techniques occidentales comme la peinture à l'huile et la perspective linéaire.

4. L’art japonais est-il uniquement traditionnel ou également contemporain ?

C'est les deux. Le Japon excelle dans la préservation des techniques anciennes (comme le bonsaï, le raku et l'impression sur bois) tout en étant à la pointe de l'art contemporain mondial avec des figures comme Yayoi Kusama et Takashi Murakami.

5. Quel rôle joue le mont Fuji dans l’art japonais ?

Symbole national, icône spirituelle et muse artistique, il apparaît dans d'innombrables œuvres, de l'époque d'Edo aux réinterprétations modernes et contemporaines. Il reflète à la fois la stabilité et l'évolution de l'identité japonaise.

6. Comment l’art japonais a-t-il influencé l’Occident ?

Les estampes ukiyo-e ont inspiré des mouvements occidentaux majeurs comme l'impressionnisme et l'Art nouveau. Des artistes comme Monet, Van Gogh et Debussy se sont directement inspirés de l'esthétique japonaise.

Commencez par La Grande Vague et le Fuji rouge d'Hokusai, puis explorez les estampes sereines de Yoshida Hiroshi, les peintures Nihonga atmosphériques de Taikan et la fusion Est-Ouest de Fujishima. Des artistes contemporains comme Kusama et Shiota offrent de puissantes perspectives modernes.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli