Wichtige Punkte

- Kunst + Aktivismus = Artivismus: Eine kraftvolle Verschmelzung von kreativem Ausdruck und ökologischem Engagement, bei der Kunst zu einem Werkzeug für Bewusstsein, Handeln und Veränderung wird.

- Mehr als Daten, mehr Emotionen: Wissenschaftliche Berichte informieren, Kunst bewegt. Durch visuelle Sprache überbrückt Artivismus die emotionale Kluft zwischen Statistik und gelebter Realität.

- Vom Protest zur Poesie: Die Werke der Artivisten reichen von konfrontativ bis symbolisch – von Denes‘ urbanem Weizenfeld bis zu Eliassons schmelzenden Gletschern – und alle erfordern einen Perspektivwechsel.

- Kunst als Zeuge und Warnung: Künstler wie Daniel Beltrá dokumentieren die Umweltzerstörung mit eindringlicher Schönheit und fordern die Betrachter auf, sich mit den Kosten des ökologischen Zusammenbruchs auseinanderzusetzen.

- Ein Aufruf zum Bewusstsein: Artivismus schärft nicht nur das Bewusstsein – er mobilisiert. Er lädt die Betrachter zum Fühlen, Nachdenken und Handeln ein.

In einer Zeit, die von immer häufigeren und verheerenderen ökologischen Krisen geprägt ist, entsteht eine neue Sprache – eine, die Ästhetik und Aktivismus vereint: Artivismus , eine Verschmelzung von „Kunst“ und „Aktivismus“. Es geht nicht nur darum, engagierte Kunstwerke zu schaffen, sondern Kreativität als transformative Kraft zu nutzen – als Mittel, um aufzuzeigen, Lösungen vorzuschlagen und das kollektive Bewusstsein zu mobilisieren. Es ist Kunst, die handelt, die Stellung bezieht, die – metaphorisch und manchmal auch physisch – auf den öffentlichen Platz tritt, um die Erde zu verteidigen.

Der Klimawandel ist nicht mehr nur ein wissenschaftliches oder politisches Thema: Er ist zu einem tiefgreifenden kulturellen Thema geworden. Daten können zwar informieren, aber oft nichts bewegen. Kunst mit ihrer emotionalen und universellen Sprache hat die Kraft, innige und dauerhafte Verbindungen zu schaffen. Ein Foto, eine Skulptur oder eine Performance können uns die Krise spüren , berühren und verinnerlichen lassen – weit über die nüchternen Zahlen eines Diagramms hinaus.

Doch wie lässt sich dies in die Praxis umsetzen? Wie kann Kunst die Bemühungen zur Bekämpfung des Klimawandels tatsächlich unterstützen?

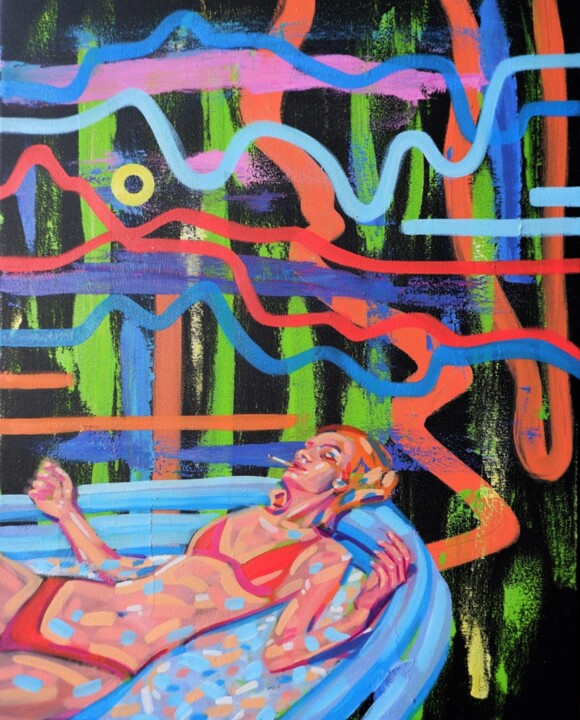

Klimawandel (2022) – Gemälde von Van Lanigh

Klimawandel (2022) – Gemälde von Van Lanigh

Hier sind drei Beispiele zeitgenössischer Künstler, die durch sehr unterschiedliche Ansätze ihre kreative Praxis in ein konkretes Engagement für die Umwelt umgesetzt haben.

Die Luftaufnahmen von Daniel Beltrá haben etwas Hypnotisches und Beunruhigendes. Seine Bilder, aufgenommen aus einem nur wenigen zugänglichen Blickwinkel, zeigen uns eine verwundete Erde: die verwüsteten Regenwälder Indonesiens, die schwarzen Fluten des Golfs von Mexiko, das schmelzende arktische Eis. Abstrakte Landschaften von verstörender Schönheit, die hinter ihren farbenfrohen Schattierungen die Spuren unserer Verantwortung verbergen. Seine berühmte Serie „Spill“ , die der Ölkatastrophe der Deepwater Horizon gewidmet ist, ist sowohl visuelle Anklage als auch poetische Reflexion. Beltrá schreit nicht; er zwingt uns, hinzusehen – und zu fragen: Was verlieren wir wirklich?

Von dieser Luftaufnahme aus bewegen wir uns zur radikalen und symbolischen Geste von Agnes Denes, einer Pionierin der ökologischen und konzeptuellen Kunst. 1982 bewirtschaftete sie im Finanzzentrum New Yorks ein Weizenfeld: Wheatfield – A Confrontation . Inmitten der Wolkenkratzer der Wall Street, wo das Geld regiert, spross still das Leben. Dieses bescheidene Feld an einem unvorstellbaren Ort wurde zu einer kraftvollen Kritik am extraktiven Kapitalismus und zu einer Aufforderung, unser Verhältnis zu Nahrung, Land und dem natürlichen Gleichgewicht zu überdenken. Denes verbindet Wissenschaft, Philosophie und Kunst, um vorherrschende Paradigmen herauszufordern und ein neues Modell der Koexistenz von Mensch und Natur vorzuschlagen.

Während Beltrá die Wunde fotografiert und Denes Utopien sät, lässt uns Olafur Eliasson sinnliche Erfahrungen machen, die den Klimawandel erfahrbar machen. Für Ice Watch platzierte der isländische Künstler Eisblöcke, die aus Grönland gekalbt wurden, auf europäischen öffentlichen Plätzen, wo sie vor den Augen der Passanten langsam schmolzen. Eine ebenso einfache wie kraftvolle Geste: Hier stellt die Kunst nicht nur den Lauf der Zeit dar – sie lässt sie buchstäblich durch unsere Finger schmelzen.

Doch was denken die Künstler von ArtMajeur darüber? Drei Beispiele zeigen, dass sie nicht tatenlos zusehen: Mit Pinseln bewaffnet reagieren auch sie auf den Ruf des Klimanotstands.

Klimawandel (2023) Gemälde von Andrea Vandoni

Klimawandel (2023) Gemälde von Andrea Vandoni

Klimawandel (2023) Gemälde von René Wissink

Klimawandel (2023) Gemälde von René Wissink

1. Klimawandel (2022) von Van Lanigh

In ihrem charakteristischen Stil des emotionalen „Metarealismus“ porträtiert Van Lanigh eine entspannte weibliche Figur, die in einem Pool treibt und sich der turbulenten Umgebung um sie herum scheinbar nicht bewusst ist: bunte Wellen, dissonante Texturen und eine visuelle Spannung, die steigende Temperaturen, klimatische Instabilität und das Chaos einer außer Kontrolle geratenen Natur heraufbeschwört.

Das Werk bewegt sich zwischen Widerspruch und Provokation: persönliche Freude vor dem Hintergrund einer globalen Katastrophe. Es ist eine Allegorie unserer Gesellschaft, die weiterhin in Wohlstand schwebt, während das Klima im Chaos versinkt. Der Kontrast zwischen chromatischer Euphorie und unterschwelligem Unbehagen regt zum Nachdenken über die emotionale Trennung zwischen Alltag und den ökologischen Folgen unseres Handelns an.

2. Klimawandel (2023) von Andrea Vandoni

Mit einem figurativen Stil, der mit metaphysischen Bildern flirtet, malt Andrea Vandoni eine Fabrik und einen Silo, die sich in stillem Wasser unter einem bleiernen Himmel spiegeln. Die Atmosphäre ist dicht, fast giftig, und die scheinbare Ruhe der Industrielandschaft evoziert eine stille Bedrohung: Umweltverschmutzung, grenzenlose Produktion und Trägheit.

Die strenge Komposition und die surreale Farbpalette – dominiert von unruhigen Rottönen und tiefem Schwarz – verstärken die Vorstellung eines prekären Gleichgewichts. Schönheit tröstet hier nicht: Sie umrahmt den Abgrund. Es ist ein gedämpfter Schrei, der durch formale Nüchternheit die Absurdität einer Welt offenbart, die innerhalb ihres eigenen ästhetischen Rahmens weiterhin Zerstörung produziert.

3. Klimawandel (2023) von René Wissink

In einem von den Utrechter Grachten inspirierten Gemälde verwandelt René Wissink eine vertraute Stadtlandschaft in eine lebendige und fast apokalyptische Vision. Die intensiven Farben, der dramatisch von Lichtstrahlen zerschnittene Himmel und das rote Wasser des Kanals vermitteln ein Gefühl verzerrter Schönheit – eine Welt, die ihren Wendepunkt überschritten hat.

Die Fahrräder im Vordergrund, Symbole für Nachhaltigkeit und friedliches Stadtleben, bilden einen Kontrast zum beunruhigenden Hintergrund. Es ist, als wolle uns der Künstler sagen, dass selbst das, was heute „grün“ und tugendhaft erscheint, bedeutungslos werden kann, wenn wir die Dringlichkeit zum Handeln ignorieren. Die Landschaft ist noch nicht zerstört, aber sie hat sich bereits für immer verändert.

Drei Stile, drei Visionen, drei Interpretationen einer einzigen Realität: die eines Planeten unter Druck.

Die Werke von Van Lanigh, Vandoni und Wissink gehen über die Darstellung hinaus: Sie prangern an, beziehen ein und machen den Betrachter zu einem aktiven Teil der Botschaft. In einer Zeit, in der Untätigkeit irreversible Folgen hat, erinnert uns die Kunst daran, dass selbst bloßes Hinsehen – wenn es bewusst geschieht – bereits ein erster Schritt zur Veränderung ist.

Häufig gestellte Fragen

1. Was ist „Artivismus“?

Artivismus ist die Verbindung von Kunst und Aktivismus, bei der kreative Praktiken als Werkzeuge für soziales oder ökologisches Engagement dienen, oft mit starker emotionaler und symbolischer Wirkung.

2. Warum ist Kunst im Umgang mit der Klimakrise wirksam?

Denn Kunst erreicht die Menschen auf emotionaler Ebene. Sie überwindet sprachliche und ideologische Barrieren und bietet eindringliche, visuelle Erlebnisse, die Fakten allein oft nicht vermitteln können.

3. Wie unterscheidet sich Artivismus von traditionellen Umweltbotschaften?

Während traditionelle Botschaften auf Daten und Logik beruhen, nutzt der Artivismus Metaphern, Emotionen und ästhetische Kraft, um zum Nachdenken anzuregen und zum Handeln zu inspirieren.

4. Können einzelne Künstler wirklich etwas bewirken?

Absolut. Künstler wie Agnes Denes, Olafur Eliasson und zeitgenössische Persönlichkeiten wie Van Lanigh zeigen, dass eine kreative Vision den öffentlichen Diskurs, den urbanen Raum und das Umweltbewusstsein beeinflussen kann.

5. Steht die Schönheit der Kunst nicht im Widerspruch zur Dringlichkeit der Klimakatastrophe?

Ganz und gar nicht. Schönheit kann ein Mittel des Kontrasts oder der Ironie sein – wie in Vandonis surrealen Landschaften – oder ein Mittel, Aufmerksamkeit zu erregen, bevor tiefere, beunruhigende Wahrheiten ans Licht kommen.

6. Wo kann ich mehr klimabezogene Kunst sehen?

Sie können Plattformen wie ArtMajeur erkunden oder Ausstellungen besuchen, die sich der ökologischen Kunst widmen. Viele zeitgenössische Museen und Biennalen zeigen mittlerweile klimabezogene Installationen und Performances.

7. Was kann ich als Zuschauer tun?

Engagieren Sie sich mit Bedacht. Teilen Sie, was Sie bewegt. Unterstützen Sie umweltbewusste Künstler. Lassen Sie sich von der Kunst zu bewussten Entscheidungen und kollektivem Handeln anregen – denn selbst das Hinsehen wird, wenn es mit Absicht geschieht, zu einer politischen Geste.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli