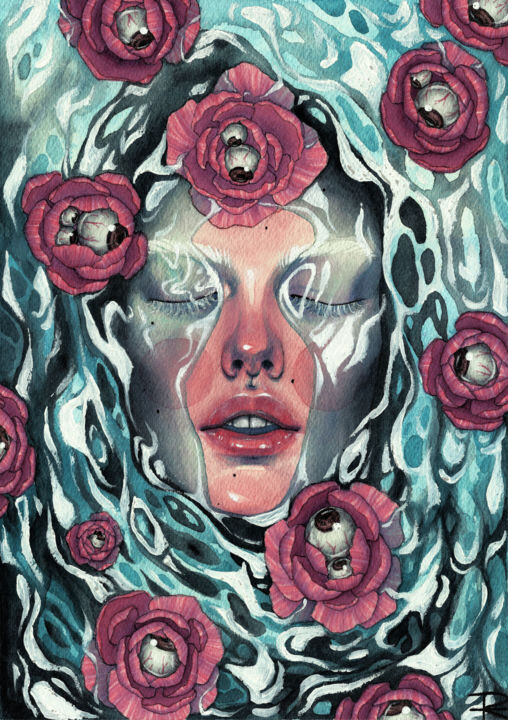

Roselin Estephanía, Anxiété, 2021. Acquarello su carta, 30.5 x 22.9 cm.

Roselin Estephanía, Anxiété, 2021. Acquarello su carta, 30.5 x 22.9 cm.

Kristina Maslakova, Look deep, 2021. Acquerello su carta, 60 x 42 cm.

Kristina Maslakova, Look deep, 2021. Acquerello su carta, 60 x 42 cm.

La tecnica dell’acquerello: Turner e Sargent descrivono Venezia

Personalmente, non credo esista modo migliore per introdurre all’acquerello, se non presentando la ricerca figurativa, a proposito di tale tecnica, di William Turner e di John Singer Sargent, maestri che hanno immortalato scorci dell’iconica città di Venezia, proprio attraverso la sperimentazione di questo mezzo pittorico. L’indagine artistica in questione farà emergere anche lo stretto rapporto, che questi due pittori ebbero con la sovra menzionata città italiana, già oggetto di celebri capolavori della storia dell’arte, ad opera di artisti del calibro di Gentile Bellini, Vittore Carpaccio e Canaletto. A proposito di William Turner, pittore e incisore inglese classe 1775, noto esponente del romanticismo, movimento che interpretò con un personale punto di vista, volto ad anticipare gli stilemi dell’impressionismo e, in alcuni casi, anche quelli dell’astrattismo, egli soggiornò nel capoluogo veneto in due occasioni, ovvero durante quelle trasferte che l’artista compì nel 1819 e, successivamente, tra il 1828 e il 1929. In entrambi i soggiorni Turner catturò, all’interno nei suoi quaderni di viaggio riempiti di schizzi e di acquerelli, intensi istanti della vita lagunare, simboli concreti del legame molto stretto che l’artista inglese allacciò con la città italiana, sicuramente dovuto al fascino della tipica luce veneziana, ma anche ai noti rimandi storico-letterari, nonché ai pittori di fama mondiale provenienti da quest’ultima. In tale racconto figurativo, spesso trasformato in accurate e successive opere ad olio, emerge il dualismo di Venezia, che viene narrata, sia come città pubblica dai soggetti altamente riconoscibili, sia in qualità di location più defilata e riservata, in cui la raffigurazione di luoghi più quieti da voce alle riflessioni più introspettive dell’artista. Proprio in questo senso, tale produzione di acquerelli è in grado di rivelare un Turner nuovo, che, slegato dal suo ruolo di artista di corte e membro della prestigiosa Royal Academy of Art, si presenta come un viaggiatore curioso ed instancabile, intento ad inseguire il mito romantico del solitario eroe, che si scontra con i più disparati segreti della natura.

William Turner, San Giorgio Maggiore, 1840. Acquerello. Londra: Tate Gallery.

William Turner, San Giorgio Maggiore, 1840. Acquerello. Londra: Tate Gallery.

John Singer Sargent, Canale veneziano, 1913. Acquerello. New York: MET.

John Singer Sargent, Canale veneziano, 1913. Acquerello. New York: MET.

La semplicità e la spontaneità di questi schizzi caratterizza anche San Giorgio Maggiore al tramonto (1840), acquerello in cui l’inglese ha realizzato una veduta della basilica, catturata dalla sua camera di albergo, che, situata presso l’Hotel Europa (Palazzo Giustinian), gli ha consentito di scorgere tale soggetto avvolto da una luce crepuscolare. A proposito di Sargent, l’impressionista statunitense classe 1856 decise, all’apice della sua florida carriera di ritrattista, di reinventarsi, ritrovando la sua creatività tramite la realizzazione di acquerelli, volti ad offrire una sorta di racconto figurativo al suo nuovo stile di vita “nomade”, ovvero prevalentemente incentrato nella realizzazione di viaggi alla scoperta dell’Europa e del Medio oriente. Tra le molteplici destinazioni, Venezia rappresenta sicuramente il luogo più amato da Sargent, che, dopo il primo viaggio del 1870, vi ritornerà per più di dieci volte nell’arco di quarant’anni, realizzando circa centocinquanta olii e acquerelli a tema veneziano, eseguiti tra gli anni Ottanta dell’Ottocento e il 1913. Esempio di questo racconto lagunare è Canale veneziano (1913), acquerello in cui l’acqua increspata del canale riflette la luce del sole, nonché l’architettura vicina, in cui è possibile scorgere anche lo scenografico campanile del XI secolo della Chiesa di San Barnaba. Prendono in considerazione la prospettiva della veduta, pare che il maestro abbia ritratto la scena come se egli fosse stato comodamente seduto su di una gondola, postazione dalla quale l’artista ha catturato anche il moto di alcuni cittadini, che, rispetto all’attenzione rivolta verso le architetture, risultano apparire come presenze lontane, indicate da pochi colpi di pennello. Medesimi stilemi contraddistinguono anche un acquerello precedente, intitolato Venezia, La prigione (1903), raffigurante una piccola veduta di un angolo noto della città lagunare, in cui si scorge il Palazzo delle Prigioni Nove, che, affacciato sul bacino di San Marco e unito al Palazzo Ducale dal celebre Ponte dei Sospiri, fu progettato da Antonio Da Ponte nel 1589, per divenire la sede di una delle magistrature più antiche della Repubblica di Venezia, avente il compito di sorveglianza e polizia, oltre a quello di istruire i processi. Il primo piano dell’opera è però occupato da alcune gondole, che, tra loro vicine e ferme sull’acque, generano intensi riflessi cromatici sulla superficie del canale, mentre il “pallore” degli edifici retrostanti riflette l’intensa luce del sole.

Natalia Veyner, Summer morning, 2022. Acquerello su carta, 51.5 x 63 cm.

Natalia Veyner, Summer morning, 2022. Acquerello su carta, 51.5 x 63 cm.

Kate Matveeva, Running towards the light, 2022. Acquerello su carta, 50 x 40 cm.

Kate Matveeva, Running towards the light, 2022. Acquerello su carta, 50 x 40 cm.

La tecnica dell’acquerello: dall’antica Grecia alla contemporaneità

Facendo riferimento alla più accessibile tra le definizioni, Wikipedia descrive l’acquerello come una tecnica pittorica segnata dall’uso di pigmenti finemente macinati e mescolati con leganti, che, in un secondo momento vengono diluiti in acqua, per poter essere stesi sul supporto pittorico, al fine di creare composizioni da caratterizzanti colori tenui e delicati. Proprio come visto negli esempi di Turner e Sargent, tale strumento d’indagine artistica, considerato essere rapido e facilmente trasportabile nei suoi materiali, risulta essere perfetto per chi dipinge viaggiando o all’aria aperta. Nonostante tali punti di forza, l’uso dell’acquerello si è largamente diffuso soltanto a partire dal Seicento, anche se esso, seppur non precisamente nella forma oggi conosciuta, fu presente sin dai tempi degli antichi Egizi, oltre che nella cultura della Cina dei primi secoli d.C. e, successivamente, nel mondo medievale dei miniaturisti, dove veniva usato con effetti più simili alla moderna tecnica del guazzo. Artisti come William Turner, William Blake, Charles-Joseph Natoire e Louis-Jean Desprez hanno invece utilizzato una “versione” dell’acquerello più affine a quella contemporanea, in cui i colori diluiti con semplice acqua e distesi in velature fluidissime, si sovrappongono al caratteristico bianco della carta. Proprio a partire dall’operato di questi ultimi maestri, e quindi tra fine Settecento e Ottocento, l’acquerello venne finalmente considerato come una tecnica artistica al pari della pittura ad olio, in quanto precedentemente, esso veniva usato prevalentemente per i bozzetti preparatori o gli studi, come fecero, in qualche occasione, grandi maestri come Albrecht Dürer e Pisanello. La grande tradizione dell’acquerello segue nell’arte contemporanea, dove l’ormai affermata dignità artistica del mezzo si esprime attraverso il ricco e diversificato operato degli artisti di Artmajeur, ben esemplificato dalle opere di Ingaside, Irina Pronina e Karin Martina Wloczyk.  Ingaside, Lepri molto felici con baffi, 2022. Acquerello su carta, 38 x 56 cm.

Ingaside, Lepri molto felici con baffi, 2022. Acquerello su carta, 38 x 56 cm.

Ingaside: Lepri molto felici con i baffi

L’acquerello dell’artista di Artmajeur raffigura tre gaie lepri, che, probabilmente invitate ad una festa di compleanno, partecipano all’evento sfoggiando simpatici baffi di carta e sostenendo, sulle loro lunghe, rigide e distese orecchie, una decorazione di triangoli e biciclette, festone la cui presenza è stata rigorosamente studiata, al fine di alludere a un’esplicita, gioiosa e spensierata atmosfera celebrativa. Da un punto di vista prettamente storico artistico, invece, il suddetto animale è stato protagonista di un capolavoro nettamente più serioso, quale l’acquerello del 1502 di Albrecht Dürer, che, intitolato Leprotto, venne realizzato dall’artista al fine di studiare le fattezze della bestia, che, per l’occasione, egli aveva probabilmente catturato e disposto nel suo atelier. Proprio in tale contesto l’animale avrebbe potuto paura, sentimento che potrebbe essere rivelato proprio dall’attitudine delle sue orecchie, disposte nervosamente e rigidamente verso l’alto. Tutte queste attenzioni per i dettagli testimoniano l’amore nutrito dal maestro tedesco per gli animali, che egli raffigurò di sovente attraverso uno spiccato realismo, riscontrabile, in questo caso specifico, nell’accurata resa della direzione della pelliccia della lepre, che varia nelle diverse parti del corpo.

Irina Pronina, Petunia lussureggiante, 2022. Acquerello su carta, 78 x 56 cm.

Irina Pronina, Petunia lussureggiante, 2022. Acquerello su carta, 78 x 56 cm.

Irina Pronina: Petunia lussureggiante

Il racconto della storia dell’arte, riguardante le tematiche indagate dall’acquerello, non si limita soltanto alla descrizione delle città e degli animali, coinvolgendo anche il colorato mondo floreale. Infatti, la Petunia lussureggiante di Irina Pronina pare dare seguito all’indagine artistica di Georgia O'Keeffe, pittrice americana nota soprattutto per i suoi acquerelli e dipinti ad olio di fiori, che, realizzati in primo piano o su larga scala, furono ideati tra la metà degli anni Venti e Cinquanta del Novecento. Durante questa fase della sua carriera, tale artista, influenzata dal mondo floreale sin dalla tenera età, sviluppò il suddetto soggetto all’interno di composizioni “classiche” aventi lo stile delle nature morte, che, successivamente, divennero sempre più ingrandite, nonché tendenti all’astrattismo. Proprio da quest’ultimo punto di vista si allontana nettamente la realistica resa della petunia di Pronina, che, prediligendo un’inquadratura più ariosa rispetto al “minimalista” primo piano, consente di osservare molteplici esemplari del medesimo fiore, volti a divenire simbolo del personale punto di vista sull’arte dell’artista di Artmajeur, volto ad indagare prevalentemente le più disparate specie di flora.

Karin Martina Wloczyk, Kenn dein limit!, 2021. Acquerello / gesso su carta, 50 x 50 cm.

Karin Martina Wloczyk, Kenn dein limit!, 2021. Acquerello / gesso su carta, 50 x 50 cm.

Karin Martina Wloczyk: Kenn dein limit!

Kenn dein limit! è un acquerello astratto, che, nonostante contenga sgargianti figure geometriche, appartiene alla corrente lirica del suddetto movimento, in quanto, invece di essere dominato dal rigore e dal controllo razionale dell’astrattismo geometrico, esso lascia ampio spazio alla fantasia, nonché all’universo personale dell’artista, che si è sentito libero di sovrapporre, in modo istintivo, i quadrati e i rettangoli dell’opera. Un simile principio è riscontrabile in un noto acquerello della storia dell’arte, quale In the style of Kairouan, realizzato da Paul Klee nel 1914 e conservato al Kuntsmuseum di Berna (Svizzera). Il titolo del capolavoro fa esplicito riferimento a Kairouan, città tunisina, che l’artista visitò insieme a Louis Moilliet e August Macke nel medesimo anno. Nonostante questa citazione, il dipinto ha abbandonato la resa realistica del reale, al fine di rimpiazzarla con la presenza di rettangoli, poligoni e cerchi astratti colorati tra loro sovrapposti. A proposito della tecnica, invece, l’acquerello fu indagato da Klee in modo sperimentale: egli partì esprimendosi attraverso una scala di grigi, per giungere, con il tempo e la maggiore padronanza del mezzo, la realizzazione di opere dai colori vivaci.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli