Il Futurismo: un’esplosione di modernità

Il Futurismo nasce nel 1909 come un’esclamazione di rottura. Guidato dal poeta Filippo Tommaso Marinetti, il movimento fece la sua apparizione pubblica il 20 febbraio 1909 con il Manifesto del Futurismo, prima pubblicato in La Gazzetta dell’Emilia e poi rilanciato sulla prima pagina di Le Figaro, il quotidiano più letto di Francia. Era l'inizio di una campagna ideologica e culturale che avrebbe travolto l’Italia (e non solo), distruggendo simbolicamente il passato per glorificare il futuro, la velocità, la tecnologia e la modernità urbana.

Nato a Milano ma presto diffuso a Torino, Napoli e poi all’estero, il Futurismo si fondò su un’alleanza tra letteratura, arti visive, musica, architettura e persino gastronomia. Marinetti fu il promotore instancabile, ma l’anima visiva del movimento fu Umberto Boccioni, insieme a Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà e Luigi Russolo. Tutti contribuirono alla definizione di un’arte nuova, dinamica, frammentata, che rispondesse alla frenesia della vita moderna.

In fine, è bene sottolineare come il suddetto movimento si articoli attorno a tre principi fondamentali che ne delineano con forza l’identità estetica e ideologica: la velocità, il movimento e la tecnologia. Più che semplici temi ricorrenti, questi concetti sono per i Futuristi strumenti concreti di rivoluzione artistica, mezzi attraverso cui l’arte si fa riflesso diretto dell’energia, del ritmo e della trasformazione del mondo moderno. Vediamo ora nel dettaglio come ciascuno di questi elementi contribuisce a costruire la visione futurista.

Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-11. Olio su tela. MOMA, New York.

Umberto Boccioni, La città che sale, 1910-11. Olio su tela. MOMA, New York.

1. Velocità: energia in corsa

La velocità era per i Futuristi una religione laica, un simbolo del potere trasformativo della modernità. Le automobili, i treni e gli aerei erano celebrati come nuove divinità industriali. Marinetti arrivò a dire che “un’automobile da corsa... è più bella della Vittoria di Samotracia”, ribaltando l’idea classica di bellezza per esaltare la potenza e il rumore del motore. Nei dipinti, questo si traduceva in pennellate rapide, linee diagonali e composizioni che sembravano letteralmente correre fuori dal quadro.

La glorificazione del progresso si univa a una visione aggressiva della realtà: la guerra, definita da Marinetti “l’unica igiene del mondo”, era vista come un motore di rinnovamento. Questo atteggiamento portò il gruppo a legarsi in parte al nazionalismo e, in seguito, al Fascismo, con conseguenze ambigue sulla ricezione del movimento.

Un esempio: opere come Il lavoro (poi La città che sale) di Boccioni del 1910, rappresentano la nascita della pittura futurista: una scena urbana attraversata da una tempesta di colore e forza che simboleggia il sorgere di una nuova epoca. La mostra del 1911 a Milano – organizzata anche per sostenere economicamente i disoccupati – mostrava chiaramente la connessione tra arte, azione sociale e modernità. Ma vediamo quest'opera nel dettaglio...

Analisi di un opera veloce

Nel cuore pulsante del Futurismo, La città che sale di Umberto Boccioni non è solo un dipinto: è un’esplosione visiva di forza, di energia, di velocità incontenibile. Realizzato tra il 1910 e il 1911, quest’opera rappresenta l’essenza stessa dell’ideale futurista: la celebrazione del progresso come slancio inarrestabile verso il futuro, incarnato nella potenza fisica degli uomini e nella furia degli animali lanciati in avanti. Boccioni non racconta una scena, ma la trasforma in pura tensione dinamica. Il cantiere di Milano, con i suoi edifici in costruzione e le ciminiere sullo sfondo, diventa lo scenario simbolico di una rivoluzione urbana e sociale, mentre al centro del dipinto si consuma un vero e proprio scontro tra natura e modernità.

Il cavallo rosso al centro, quasi mitico nella sua carica, diventa il fulcro del movimento. Non è un animale qualunque, ma un simbolo di energia primordiale, che gli uomini cercano invano di domare. Le loro braccia tese, i muscoli contratti, le linee oblique che li attraversano suggeriscono una fatica quasi eroica. Eppure, in questa lotta non c’è dramma: c’è entusiasmo, c’è volontà. L’uomo moderno, per Boccioni, è il creatore di una nuova epoca, e lo sforzo fisico non è altro che una forma di esaltazione, un atto di conquista. Il dipinto non celebra la macchina, come faranno altri futuristi, ma la velocità dell’essere umano e la sua potenza plastica, dinamica, viva.

La tecnica di Boccioni abbandona ogni staticità. Le pennellate filamentose, eredità del Divisionismo, si piegano alle leggi della velocità. Non costruiscono forme solide, ma linee di forza. Tutto si muove: il colore, lo spazio, i corpi. La profondità prospettica è ancora presente, ma viene travolta dalla spinta delle figure verso lo spettatore, come se l’intero quadro volesse uscire dalla tela per trascinarci dentro quella frenesia. Non c’è un punto fermo: l’occhio salta da un cavallo all’altro, da un operaio all’altro, catturato da un vortice di forme e colori che urlano modernità.

In questo turbine visivo, La città che sale diventa una dichiarazione d’amore alla velocità futurista. Non si tratta di una rappresentazione del presente, ma di una visione profetica: il mondo cambia, si costruisce, corre. La città – simbolo per eccellenza della civiltà moderna – non è ancora compiuta, ma “sta salendo”, si sta innalzando con lo slancio di chi non si volta indietro. E in questo slancio, uomini e cavalli non sono più soggetti passivi, ma protagonisti mitici di un’epoca nuova.

Giacomo Balla, Dinamismo di un Cane al Guinzaglio, 1912. Oil on canvas, 89.8 x 109.8 cm. Albright–Knox Art Gallery, New York.

Giacomo Balla, Dinamismo di un Cane al Guinzaglio, 1912. Oil on canvas, 89.8 x 109.8 cm. Albright–Knox Art Gallery, New York.

2. Movimento: il dinamismo come linguaggio

Il Futurismo fece del movimento un principio fondante. A differenza dei pittori accademici, i Futuristi volevano cogliere il gesto, il ritmo, la transizione. Nasce così il dinamismo plastico, ovvero la rappresentazione simultanea di molteplici fasi di un’azione.

Nel Manifesto dei pittori futuristi (1910) Boccioni e colleghi dichiaravano guerra al culto del passato, chiedendo un’arte che celebrasse la trasformazione e la frenesia urbana. Da qui l’adozione di tecniche ispirate al Divisionismo e al Cubismo, ma rese più turbolente e vive: immagini spezzate, forme sovrapposte, colori puri e vibranti.

Il concetto di “linee di forza” – adattato dal Cubismo – divenne una cifra visiva centrale. Queste linee davano l’illusione che le figure si stessero spostando, e la tela diventava una sorta di fotogramma vivente. L’influenza del movimento fotografico (Muybridge, Marey) portò i fratelli Bragaglia a sviluppare la fotodinamica, un tipo di fotografia che cattura i gesti in sequenza e sfocatura, anticipando lo sviluppo del cinema sperimentale.

Il Futurismo esplorò anche altre forme d’arte in movimento: Russolo creò nuovi strumenti musicali e scrisse L’arte dei rumori (1913), mentre Bragaglia realizzò il film Thaïs (1916), l’unico lungometraggio futurista sopravvissuto, noto per i suoi set astratti e dinamici.

Analisi di un opera in movimento

Nel 1912 Giacomo Balla realizza Dinamismo di un cane al guinzaglio, un’opera che incarna pienamente la celebrazione del movimento, uno dei principi fondamentali del Futurismo. Ho scelto questo dipinto proprio perché rappresenta in modo diretto e visivo quell’energia dinamica che i futuristi volevano portare nell’arte, rompendo con la staticità della tradizione pittorica. In questa scena, una donna passeggia con il suo cane lungo un marciapiede cittadino. Ma non è la narrazione a interessare Balla: è il moto, la velocità, il ritmo frenetico del vivere moderno. L’artista concentra l’inquadratura sui piedi della donna, sul bordo dell’abito, sul cane e sul guinzaglio, moltiplicando e sovrapponendo le immagini in una sequenza che cattura l’impressione del movimento continuo.

Non si tratta di un semplice esercizio stilistico. Balla mette in atto una vera e propria rivoluzione visiva: attraverso la sovrapposizione trasparente e ritmica di zampe, code e stoffe in movimento, trasforma l’azione in un flusso ininterrotto. Questa tecnica, influenzata dalla cronofotografia di Étienne-Jules Marey, permette all’artista di rappresentare il tempo e il movimento su una superficie statica, facendo vibrare la tela di energia. Le linee curve del guinzaglio, ripetute come onde, uniscono idealmente il cane e la padrona, rafforzando il legame dinamico tra i due soggetti.

L’opera non si limita a riprodurre il movimento: lo esalta, lo mette al centro dell’esperienza visiva. Non c’è nulla di fermo o contemplativo in questa immagine. Ogni elemento partecipa a un’esplosione di vitalità, e perfino lo sfondo, con le sue linee diagonali, sembra muoversi in direzione opposta, amplificando la sensazione di velocità. In questo modo, Dinamismo di un cane al guinzaglio non è solo un esempio di arte futurista, ma una dichiarazione d’intenti: il Futurismo vuole liberare la pittura dall’immobilità e renderla specchio del tempo moderno, fatto di corsa, urgenza e trasformazione.

Alfredo Gauro Ambrosi, Aeroritratto di Mussolini aviatore, 1930. Collezione privata.

Alfredo Gauro Ambrosi, Aeroritratto di Mussolini aviatore, 1930. Collezione privata.

3. Tecnologia: motore dell’immaginazione

Fin dai primi manifesti, la tecnologia fu protagonista assoluta dell’estetica futurista. Non solo come soggetto da rappresentare, ma come mezzo operativo e filosofico. I Futuristi utilizzarono le nuove tecnologie di stampa, comunicazione e trasporto per diffondere le proprie idee in tutta Europa, portando il loro messaggio oltre i confini nazionali. Le mostre di Parigi (1912), Londra e Berlino fecero del Futurismo un movimento internazionale.

L’influenza della macchina e del mondo industriale è evidente anche nella scultura: con Forme uniche della continuità nello spazio (1913), Boccioni trasformò il corpo umano in un organismo meccanico, fondendo anatomia e ingegneria. Antonio Sant’Elia, architetto futurista, progettò città futuristiche basate su infrastrutture verticali, traffico a livelli multipli e un’estetica anticipatrice dell’Art Déco e della fantascienza.

L’arte futurista si aprì anche alla grafica, alla pubblicità, all’arredamento e alla Aeropittura – pittura ispirata alla visione dall’alto, come quella di un pilota. Negli anni ’30, il movimento si rinnova con manifesti fotografici e sperimentazioni con i negativi multipli, portati avanti da artisti come Tato (Guglielmo Sansoni).

Il Futurismo non fu mai un fenomeno solo italiano. In Russia, il Cubo-Futurismo sviluppò idee parallele, pur rivendicando autonomia da Marinetti. In Giappone, artisti come Gyō Fumon e Seiji Tōgō rielaborarono il linguaggio futurista in chiave orientale. In America, Joseph Stella creò opere come Battle of Lights, Coney Island (1913-14), dove luci e movimento diventavano una danza industriale.

Analisi di un opera tecnologica

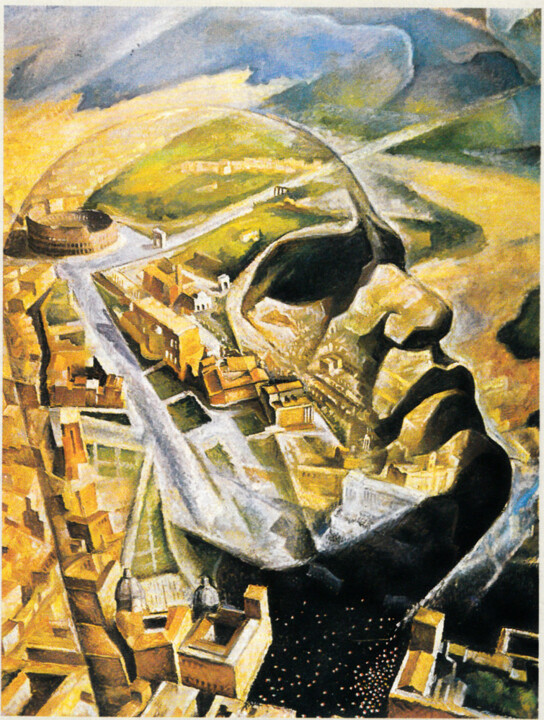

Aeroritratto di Mussolini aviatore di Alfredo Gauro Ambrosi è un’opera che colpisce per potenza visiva e ambizione ideologica. Realizzata negli anni ’30, in piena epoca fascista, questa immagine non va letta oggi come un’esaltazione politica, ma come uno specchio del contesto storico e culturale in cui è nata: un’epoca in cui il regime totalitario permeava ogni forma d’arte, e in cui la propaganda si intrecciava con la ricerca estetica. L’analisi dell’opera, dunque, si concentra non su un giudizio morale, ma sulla comprensione di un linguaggio visivo che riflette le tensioni, le visioni e le ambizioni dell’Italia di quegli anni.

Ambrosi, esponente della seconda generazione futurista, aderì alla corrente dell’Aeropittura, una delle evoluzioni più affascinanti del Futurismo negli anni Trenta. Questa tendenza, teorizzata nel 1929 nel manifesto Prospettive di volo, celebrava l’esperienza del volo come rivoluzione percettiva. Il volo permetteva di osservare il mondo da una prospettiva inedita, dinamica, vertiginosa: “una realtà assolutamente nuova”, come la definirono Marinetti, Depero, Prampolini e altri firmatari del manifesto. E fu proprio questa nuova realtà a ispirare composizioni che univano visione tecnologica e tensione simbolica.

In questo aeroritratto, Ambrosi fonde la mappa aerea di Roma con il profilo monumentale di Benito Mussolini, che emerge dalle strade e dai palazzi come una scultura vivente. Il volto del Duce non è semplicemente collocato nella città: è la città stessa, ne diventa parte architettonica e quasi geologica. Il Colosseo, le vie del centro e i monumenti romani sembrano fluire nel volto, fondendo uomo e nazione in un’unica visione. È chiaro l’intento propagandistico dell’opera: Mussolini viene rappresentato come un’emanazione diretta dell’Italia, radicato nella sua storia millenaria ma proiettato verso un destino moderno e meccanizzato.

Ma oltre la retorica politica, ciò che rende l’opera significativa è il modo in cui tecnologia e visione si fondono. L’immagine nasce dalla suggestione del volo, dell’aeroplano come mezzo che cambia radicalmente il modo di percepire spazio e tempo. L’artista adotta una prospettiva dall’alto, quasi da periscopio aereo, che sovverte la visione terrestre e tradizionale. Questa composizione non è più vincolata alle leggi della rappresentazione prospettica classica: è un’esperienza dinamica, frammentata, futurista fino al midollo. L’opera diventa quindi una sintesi potente tra visione politica, immaginario tecnologico e trasformazione percettiva.

Guarda la nostra selezione ispirata al Futurismo

Lo spirito immortale del futurismo

Il Futurismo, nella sua fase più intensa (1909-1916), fu una scintilla rivoluzionaria che cambiò per sempre il modo di intendere l’arte. Con la sua esaltazione della velocità, del movimento e della tecnologia, il movimento costruì un linguaggio visivo e intellettuale inedito, capace di influenzare l’Espressionismo tedesco, il Dadaismo, la Metafisica, il Vorticismo inglese e perfino l’architettura contemporanea e il cinema.

Dopo la Prima Guerra Mondiale e la morte di Boccioni e Sant’Elia, il Futurismo non scomparve, ma si trasformò. Negli anni ’20 e ’30, sotto la guida di Marinetti, si adattò alla nuova epoca, ma il legame con il Fascismo ne oscurò in parte l’eredità. Eppure, il suo spirito sopravvive: nella grafica, nel design, nel cinema e in ogni forma d’arte che osa immaginare il futuro come un’energia che rompe ogni limite.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli