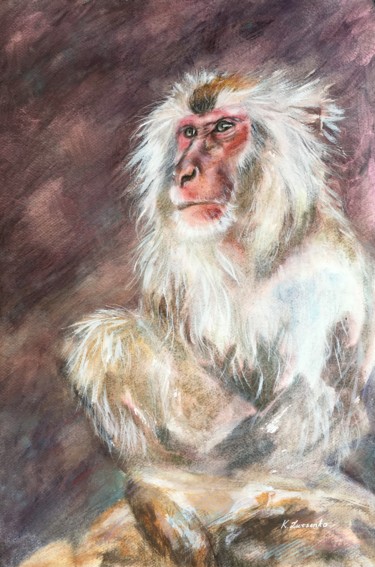

Alexandre Granger, Méchant singe, 2020. Pastel / crayon sur papier, 50 x 40 cm.

Alexandre Granger, Méchant singe, 2020. Pastel / crayon sur papier, 50 x 40 cm.

Pourquoi les singes ont-ils toujours été un sujet populaire dans l'histoire de l'art ?

Il est largement reconnu que les singes ont été des sujets très populaires dans l'histoire de l'art depuis l'Antiquité, une discipline au sein de laquelle ils ont pris de multiples significations. Ce grand intérêt figuratif nourri par l'homme pour les types les plus variés de primates fait très probablement allusion au fait que, dès l'aube de la civilisation, la grande familiarité contiguë entre ces animaux et l'Homo sapiens a été perçue. En effet, les singes, souvent compris comme des miroirs amusants, mais aussi inquiétants, de l'humanité, ont souvent été un symbole de l'être humain primitif, qui, dépourvu de conscience et de culture, était littéralement incapable de gérer les pulsions les plus instinctives.

Frédéric Durieu & Nathalie Erin, Chimpanzé hors des bois 1, 2021. Œuvre numérique 2D sur aluminium, 80 x 80 cm.

Frédéric Durieu & Nathalie Erin, Chimpanzé hors des bois 1, 2021. Œuvre numérique 2D sur aluminium, 80 x 80 cm.

Reydel Espinosa Fernandez, Berceuse pour le singe, 2022. Huile sur toile, 68 x 91 cm.

Reydel Espinosa Fernandez, Berceuse pour le singe, 2022. Huile sur toile, 68 x 91 cm.

Les singes dans l'art

Parmi les premières représentations de singes dans l'art, on trouve certainement Babi : divinité babouine féroce, virile et sanguinaire de l'Égypte ancienne, souvent immortalisée dans des peintures, des sculptures et des bas-reliefs. Cet animal était très populaire au sein de la civilisation susmentionnée, puisque, probablement dès la période prédynastique, il était considéré comme l'âme des ancêtres, précisément en raison des affinités de l'arboricole avec les êtres humains. C'est donc en raison de ce caractère purement funéraire du babouin qu'il était vénéré comme une divinité du monde souterrain. Quant au Moyen Âge, à cette époque, le singe commence à être perçu comme une caricature vicieuse de l'homme, à tel point qu'il en vient même à personnifier une sorte de doublure de démon, caractérisée par des particularités hautement pécheresses, dont, surtout, la malignité, la luxure, la gourmandise, l'idolâtrie, le mensonge et la malhonnêteté. En effet, l'iconographie chrétienne de la Vierge à l'Enfant de l'époque commence également à inclure la figure du primate qui, placée aux pieds de la Madone, indique la soumission du mensonge devant le pouvoir de la divinité. Un exemple de ce qui précède est l'iconique Vierge à l'enfant et au singe (vers 1498) d'Albrecht Dürer, une gravure riche en significations symboliques supplémentaires, dans laquelle le fort impact de la culture figurative italienne sur le maître allemand, tout juste sorti de son premier voyage dans le Bel Paese, est évident. En outre, une autre œuvre visant à souligner la conception négative que ledit animal avait au Moyen Âge est les Deux singes de Pieter Bruegel l'Ancien (1562), un tableau dans lequel le maître hollandais immortalise deux singes arboricoles enchaînés sur le rebord d'une fenêtre, accompagnés de coquilles de noix. Précisément, les deux singes emprisonnés auraient perdu leur liberté en échange de leur nourriture préférée, cédant ainsi à une joie momentanée superflue, destinée à faire allusion au côté le plus vicieux de la nature humaine, inextricablement asservie au péché et aux plaisirs terrestres.

Albrecht Dürer, Vierge à l'enfant et au singe, 1498 ca. Gravure Burin.

Albrecht Dürer, Vierge à l'enfant et au singe, 1498 ca. Gravure Burin.

Antoine Watteau, Un singe comme sculpteur, 1710 circa. Huile sur toile, 22 x 21 cm. Orléans: Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

Antoine Watteau, Un singe comme sculpteur, 1710 circa. Huile sur toile, 22 x 21 cm. Orléans: Musée des Beaux-Arts d'Orléans.

Par la suite, si au XVIe siècle, les singes arboricoles continuent d'être un symbole de péché, de proximité avec le diable et de luxure, à la fin du siècle, ils apparaissent également dans des œuvres visant à représenter un statut social élevé, à travers la simple représentation d'environnements riches et somptueux, dans lesquels il est possible de profiter de la présence de ces animaux exotiques mignons et curieux. Un exemple en est le triple portrait d'Arrigo Peloso, Pietro Matto et Amon Nano (1598-1600) par Agostino Carracci, visant à immortaliser les amuseurs excentriques de la luxueuse cour du cardinal Odoardo Farnese à Rome. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, en revanche, on s'intéresse davantage à la drôle de ressemblance entre l'homme et le singe, ainsi qu'à la capacité de ce dernier à imiter les attitudes de l'Homo sapiens, de sorte que de nombreuses œuvres de l'époque visent à humaniser les animaux arboricoles, comme en témoignent le tableau d'Antoine Watteau, Un singe comme sculpteur, (vers 1710) et le Salon de coiffure avec singes et chats d'Abraham Teniers (1633-1667). Il faut ajouter que ce type d'investigation artistique comique-grotesque fait souvent aussi allusion à une intention moralisatrice prédominante, visant à juger le comportement humain d'un point de vue objectif, et surtout à travers l'éloignement. Ce point de vue est même poussé à l'extrême dans Les Caprices de Francisco Goya, une série de quatre-vingts gravures qui, représentant également des singes humanisés, se posent comme un moyen de dénoncer les attitudes de la société espagnole de la fin du XVIIIe siècle.

Beata Bieniak, Voyages à Nihila, 2013. Photographie analogique / photo manipulée sur papier, 45,7 x 40,6 cm.

Beata Bieniak, Voyages à Nihila, 2013. Photographie analogique / photo manipulée sur papier, 45,7 x 40,6 cm.

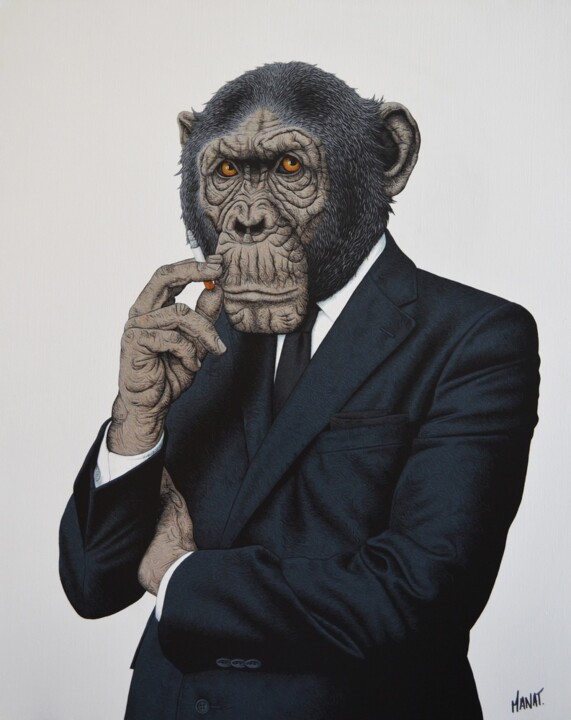

Manat, Benny buchalter, 2021. Acrylique sur toile, 81 x 65 cm.

Manat, Benny buchalter, 2021. Acrylique sur toile, 81 x 65 cm.

Les singes : du 20e siècle à l'art contemporain

En ce qui concerne l'art du XXe siècle et de l'art contemporain, il se caractérise par une vaste typologie de représentations du singe qui, liées à de multiples significations, sont illustrées par des œuvres d'art célèbres, telles que.. : Figure avec singe (1951) de Francis Bacon, une peinture qui fait allusion à la confrontation avec la réalité bestiale de la forme humaine ; les multiples autoportraits de Frida Kahlo avec des singes, des créatures capturées dans toute leur tendresse, leur gentillesse et leur affection ; Baloon Mokeys de Jeff Koons, des sculptures en acier inoxydable poli comme un miroir qui, en étant capables de refléter tout ce qui passe sur leurs formes sinueuses, amènent le spectateur à prendre conscience de lui-même ; Devolved Parliament (2019) de Bansky, une peinture dans laquelle les singes deviennent un symbole de la décadence de la politique britannique. En outre, le contexte contemporain est encore enrichi par le travail varié des artistes d'Artmajeur, comme en témoignent les œuvres d'Igor Skaletsky, de L'Atelier S'Affiche et d'Oussama Benabbou.

Igor Skaletsky, Nature morte avec un singe, 2015. Acrylique sur toile, 125 x 95 cm.

Igor Skaletsky, Nature morte avec un singe, 2015. Acrylique sur toile, 125 x 95 cm.

Igor Skaletsky: Still life with a monkey

L'innovante nature morte au singe d'Igor Skaletsky ajoute à un thème d'actualité extrêmement récurrent dans l'histoire de l'art, la présence d'une mystérieuse figure féminine voilée qui, tenant dans ses bras un lapin probablement "sacrificiel", semble presque vouloir l'abandonner, quoique avec regret, souffrance et résignation, aux convoitises d'un singe capucin lubrique, déjà décidé à piller un riche banquet, accompagné d'une autre créature arboricole, dont la figure s'interrompt à la fin de la toile. La gloutonnerie des singes est le thème récurrent de nombreux chefs-d'œuvre de l'art occidental qui, en plaçant ces primates dans des natures mortes, sont censés faire allusion aux péchés de gourmandise de l'homme, ainsi qu'à son avidité, sa luxure et sa gloutonnerie. Cette passion pour la nourriture s'accompagne aussi souvent de la ruse et de la malhonnêteté de l'animal susmentionné, souvent surpris en train de voler furtivement sur les tables richement garnies. Enfin, pour mentionner quelques exemples célèbres de singes gourmands et rusés dans l'histoire de l'art, il convient de citer : Nature morte avec singe, fleurs et fruits de Jean-Baptiste Monnoyer (1636-99), Nature morte avec singe, fleurs et fruits (1724) Jean Baptiste Oudry et Un singe gourmand (1929) de Konstantin Somov.

L'Atelier S'Affiche, “La route des singes", 2020. Huile sur toile, 103 x 137 cm.

L'Atelier S'Affiche, “La route des singes", 2020. Huile sur toile, 103 x 137 cm.

L'Atelier S'Affiche: “La route des singes"

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les singes, "version primitive de l'Homo sapiens", ont souvent été immortalisés dans des attitudes dignes de la dernière "mise à niveau" de l'humanité, comme en témoignent les tableaux emblématiques Le singe peintre de David Teniers le Jeune et Le singe antiquaire (1740), ainsi que Le singe peintre (1739-40) de Jean-Baptiste Chardin. Dans ce contexte, il convient de souligner que toutes ces œuvres font partie du genre de la "singerie", un terme français destiné à désigner les arts visuels représentant des singes engagés dans des activités humaines, un sujet extrêmement populaire en Europe entre le début et le milieu du XVIIIe siècle. En réalité, le Peintre de singes de Chardin ne se contente pas d'humaniser un singe, mais constitue une critique des méthodologies dépersonnalisantes de l'Académie royale de peinture et de sculpture de France, qui, au lieu de permettre aux étudiants de développer leur esprit critique, visait à produire des imitateurs stériles de techniques artistiques. En ce qui concerne le contexte contemporain, l'actualité de la "singerie" est bien illustrée, et rendue extrêmement actuelle, par le tableau "La route des singes", qui représente un singe motocycliste se déplaçant habilement dans le contexte urbain moderne et chaotique.

Oussama Benabbou, Hermes Bored Ape, 2022. Peinture, peinture en spray / acrylique / encre sur toile, 120 x 100 cm.

Oussama Benabbou, Hermes Bored Ape, 2022. Peinture, peinture en spray / acrylique / encre sur toile, 120 x 100 cm.

Oussama Benabbou: Hermes Bored Ape

La peinture d'Oussama Benabbou est une interprétation originale et unique d'un sujet contemporain très réussi : le Bored Ape, une œuvre d'art numérique mettant en scène différents types de singes qui s'ennuient, si populaire sur le marché de l'art qu'elle a même attiré l'attention du célèbre rappeur Eminem, qui en a acheté un NTF et a ensuite placé ces "objets de collection" comme image de son profil Instagram. En effet, au sein des NTF, Non Fungible Tokens, l'une des toutes récentes nouvelles frontières technologiques et un ensemble élitiste d'œuvres d'art virtuelles, se distingue le Bored Ape conçu par le Bored Ape Yacht Club, un projet qui revendique aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 100 millions de dollars au total. Pour en revenir à l'œuvre de l'artiste d'Artmajeur, sa peinture représente un Bored Ape, désireux de fumer un cigare, un "témoignage" évident pour la célèbre maison de mode française Hermès.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli