Mantegna, L'Agonie dans le Jardin, 1458–60. Huile sur panneau, 63 cm × 80 cm. National Gallery, Londres.

Mantegna, L'Agonie dans le Jardin, 1458–60. Huile sur panneau, 63 cm × 80 cm. National Gallery, Londres.

Ambrogio Lorenzetti, Effets du Bon Gouvernement à la Campagne, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Sienne.

Ambrogio Lorenzetti, Effets du Bon Gouvernement à la Campagne, 1338-1339, Sala della Pace, Palazzo Pubblico, Sienne. De Cézanne à Segantini

Laissons parler les pinceaux. Laissons les pinceaux qui ont peint les montagnes révéler la relation que les artistes ont développée avec elles, un élément de paysage capable de dévoiler leurs passions, leurs intérêts et leurs sujets de prédilection. Considérons, par exemple, ce qui est représenté à côté des montagnes, ou si le peintre a intentionnellement mis en évidence uniquement ces éléments. Cependant, cela n'est pas exhaustif, car nous devons ajouter les attitudes "obsessives" nourries envers la représentation des chaînes de montagnes. Je fais spécifiquement référence à une répétitivité, qui a été la base d'un énorme changement dans le langage artistique occidental. En fait, c'est la représentation "compulsive" du Mont Sainte Victoire par Paul Cézanne qui a facilité le développement d'un mouvement artistique d'avant-garde ultérieur, que je révélerai plus tard. Mais commençons maintenant par analyser l'"obsession" du maître français susmentionné, en procédant avec d'autres points de vue, pour conclure avec des thèmes de religion, de politique et de nudité, qui sont juxtaposés à l'élément de paysage en question.

Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire, 1905-1906. Huile sur toile, 60 x 73 cm. Musée Pouchkine, Moscou.

Paul Cézanne, Mont Sainte-Victoire, 1905-1906. Huile sur toile, 60 x 73 cm. Musée Pouchkine, Moscou.

La Compulsivité de Paul Cézanne

Toute la gamme d'exploration expressive du peintre reste évidente à travers une collection d'œuvres partageant un thème commun : la série de peintures de la montagne Sainte-Victoire de Cézanne, inspirée par les leçons de Monet, Manet et Renoir, mais ouvrant la voie à Matisse et Picasso en simplifiant continuellement les formes et en fragmentant progressivement les volumes. Un examen chronologique des peintures révèle un changement dans l'approche de Paul Cézanne : de la capture du jeu de la lumière à un accent sur la forme, s'embarquant dans une quête de synthèse pour révéler les attributs immuables de la nature. Par conséquent, les éléments individuels de ces peintures deviennent de plus en plus abstraits, rendant le paysage intelligible sous une nouvelle lumière, tandis que les premières pièces de la série représentaient la nature de manière réaliste. En effet, à mesure que nous approchons de 1906, la représentation de la montagne Sainte Victoire devient plus floue et indistincte, annonçant les styles systématiques du cubisme et de l'art abstrait. En ce qui concerne la perspective, les peintures de la montagne Sainte-Victoire présentent principalement le massif calcaire distinctif central dans le paysage d'Aix-en-Provence, représentant la montagne d'un point de vue plus bas et à distance, garantissant que la luminosité du sommet domine la scène. Dans ce contexte, les spectateurs sont positionnés aux limites extérieures de la vallée, face à une série d'arbres et d'arbustes, qui masquent partiellement le village sur les pentes de la montagne. Les toits en pente des maisons, ainsi que la crête orientée vers la droite de la montagne, créent un jeu géométrique dynamique, prêt à animer toute la scène. Enfin, les sources suggèrent que le panorama choisi par Cézanne était celui visible depuis la terrasse de sa maison à Lauves, au nord de la ville, l'endroit où il a établi son atelier pour travailler inlassablement sur le panorama susmentionné.

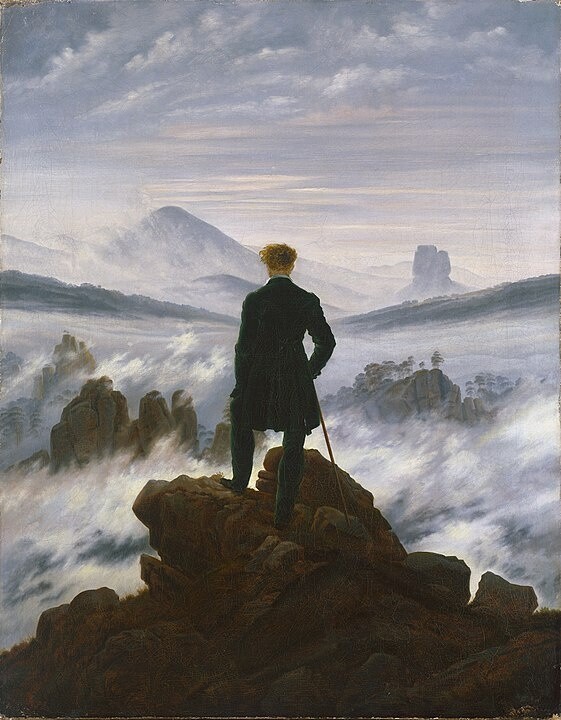

Caspar David Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de nuages, vers 1818. Huile sur toile, 94,8 cm × 74,8 cm. Hamburger Kunsthalle, Hambourg.

Caspar David Friedrich, Le Voyageur contemplant une mer de nuages, vers 1818. Huile sur toile, 94,8 cm × 74,8 cm. Hamburger Kunsthalle, Hambourg.

La Récurrence du Sujet chez Caspar David Friedrich

Remplaçons le mot "compulsivité" par "récurrence", car Caspar David Friedrich a souvent représenté divers environnements montagneux, les juxtaposant fréquemment à la figure humaine, souvent capturée de dos. Référant à son répertoire, je décris l'exemple le plus célèbre : au premier plan du tableau, un randonneur est placé de manière proéminente au centre. Cette figure se tient droite, peut-être soutenue par un bâton de marche, perchée sur un affleurement rocheux qui domine la partie inférieure du tableau, ressemblant à la base d'une statue. L'homme est clairement absorbé par la beauté romantique à couper le souffle du paysage naturel devant lui, observant la levée du brouillard au-delà du promontoire rocheux, sous lequel on entrevoit quelques sommets parsemés d'arbres. En contraste, l'horizon lointain se déploie en un panorama de montagnes hautes et accidentées, tandis que le ciel est une tapisserie de nuages denses, cédant progressivement la place à des couches plus épaisses et plus continues, s'opposant à l'étendue lointaine et brumeuse. Cette iconographie du tableau, intitulé "Le Voyageur contemplant une mer de nuages" (1818), incarne certains thèmes centraux du romantisme, tels que les idées d'infini, d'émerveillement et de désorientation empathique atteinte par l'homme fusionnant avec un paysage naturel en rapide changement. En effet, ici la nature n'est pas qu'un simple décor, mais une entité vibrante, peut-être même plus pivotale que le randonneur vu de dos, conçu pour représenter l'humanité dans sa vulnérabilité et son insignifiance implacables face à l'immensité merveilleuse du monde naturel.

Giovanni Segantini, Le châtiment de la luxure, 1891. Huile sur toile, 99 x 172,8 cm.

Giovanni Segantini, Le châtiment de la luxure, 1891. Huile sur toile, 99 x 172,8 cm.

Fin des Récurrences : Religion, Politique et Nudité

D'autres chefs-d'œuvre de paysage nous montrent comment de nombreux artistes, à certaines occasions et sans montrer d'« obsessions » particulières, se sont prêtés à leur propre interprétation des montagnes. Par exemple, cela s'est produit dans "Le Château d'Arco" (1495) d'Albrecht Dürer, "La Vallée de la Nervia" (1884) de Claude Monet, et "Montagnes à Saint-Rémy " (1889) de Vincent Van Gogh, entre autres. Ces exemples présentent des œuvres où les maîtres présentent les montagnes de manière plus ou moins réaliste, se concentrant sur ce seul sujet naturaliste pour transmettre leurs traits expressifs uniques. Passons maintenant aux peintures où les montagnes ne portent pas un poids significatif en termes de signification et d'interprétation de l'œuvre, désormais destinées à exprimer des idéaux plus ou moins sacrés, profanes ou politiques, reléguant les éléments naturels à un décor silencieux. Dans ce contexte, je peux mentionner "Effets du Bon Gouvernement à la Campagne" (1338-39) d'Ambrogio Lorenzetti, "L'Agonie dans le jardin" (1455) d'Andrea Mantegna, et "Le châtiment de la luxure" (1891) de Giovanni Segantini. Alors que les deux premiers chefs-d'œuvre parlent de politique et de religion, le troisième, à travers le sujet du nu, aspire à un contenu moralisateur, servant d'avertissement pour les « mauvaises mères ». Qui sont-elles ? Commençons par la description du tableau : un groupe de femmes est représenté suspendu au-dessus d'un sol gelé, où, au premier plan, deux d'entre elles sont positionnées horizontalement dans les airs, apparaissant sans vie. La femme la plus en vue est représentée de profil, regardant vers la droite, tandis que juste derrière elle, une autre jeune femme est positionnée regardant dans la direction opposée. Plus en arrière, du côté gauche du tableau, on peut voir une troisième forme féminine, toutes unies par une tenue composée uniquement d'une longue robe légère couvrant le bas-ventre et les jambes, laissant le torse supérieur exposé. Le sol sous ces sujets féminins, couvert de neige, ne présente que quelques troncs minces et tordus. Dominant l'arrière-plan se trouve une chaîne de montagnes majestueuse, dont les plus hauts sommets sont enveloppés de glace. Quant à la signification de l'œuvre, "Le Châtiment des luxurieuses" fait partie de la série imaginative intitulée "Les Mauvaises Mères", qui comprend deux tableaux et deux œuvres monochromes. Cette pièce particulière dépeint un purgatoire gelé où les femmes, jugées luxurieuses, souffrent pour leurs transgressions, principalement interprétées comme la renonciation à la maternité. Passons maintenant aux artistes d'Artmajeur et à leur relation avec les montagnes !

GRAYSCALE-EMPTY MOUNTAIN (2018)Peinture par Hui Li

GRAYSCALE-EMPTY MOUNTAIN (2018)Peinture par Hui Li

GRAYSCALE-EMPTY MOUNTAIN par Hui Li

La montagne devient le protagoniste incontesté de la représentation, accompagnée d'un ciel qui semble étendre les nuances de l'arc-en-ciel à un espace plus large, peut-être immense. Ces couleurs se trouvent également dans certaines « brèches » dans les montagnes, où le gris laisse place au jaune, évoquant peut-être du brouillard ou de la neige. Pour le reste de leur présence imposante, les sommets des montagnes sont représentés en gris, tandis que la même nuance plus foncée permet de construire des ombres, prêtes à transmettre l'idée d'anses et de formes naturalistes. Pour compléter la description de l'œuvre, je dois absolument mentionner son créateur, Hui Li, un artiste chinois contemporain résidant au Canada, dont le large langage figuratif embrasse, en plus de l'aquarelle, également la peinture à l'huile, la gravure sur cuivre, la sérigraphie, l'art numérique, l'art numérique mixte, et la création d'installations, de vidéos et d'art sonore. Concentrons-nous maintenant sur la relation entre les deux pays où l'artiste se déplace, à savoir la Chine et le Canada. Le premier est probablement l'inspirateur de la poétique paysagère étudiée dans Grayscale-Empty Mountain, tandis que le second semble être le lieu de rencontre entre les styles picturaux orientaux et occidentaux. En effet, si l'intérêt pour les montagnes nous ramène à l'ancien Shan shui chinois, les manières de traiter le sujet s'approchent partiellement de l'abstraction. Plus précisément, on pourrait parler d'une abstraction partielle, où les identités des sujets, bien que synthétisées et simplifiées, restent indubitablement reconnaissables.

MOUNTAINS (2021)Peinture par Olga Neberos

MOUNTAINS (2021)Peinture par Olga Neberos

MOUNTAINS par Olga Neberos

Le spectateur regarde le sommet d'un pic qui en couvre partiellement un autre, s'imaginant fatigué, percevant le froid et voulant se retourner pour profiter d'un bon chocolat chaud. En fait, l'œuvre synthétise la vue que nous pourrions avoir si nous escaladions une montagne en plein hiver, atteignant, après une longue et difficile ascension, les sommets enneigés. En observant « Mountains », nous pourrions également penser à l'artiste, qui, utilisant l'écho du lieu, pourrait nous révéler les secrets de sa création en criant : « La grandeur des montagnes conquiert toujours nos cœurs, c'est le territoire de notre croissance verticale, de la conquête de la sagesse et de la force. Les villes, les générations, les attitudes sociales peuvent changer, mais les montagnes restent toujours. Témoins silencieux éternels de tout ce qui est éphémère... Être dans les montagnes purifie l'Âme, vous révèle à vous-même. Les sommets des montagnes attirent notre attention, contribuant à la réévaluation des significations et des valeurs, déclenchant un processus de transformation personnelle. » De plus, pour augmenter les pouvoirs de guérison de la montagne, la peintre, qui est également psychologue et experte en chromothérapie, a révélé qu'elle a habilement étudié les combinaisons chromatiques utilisées dans l'œuvre, afin d'harmoniser la psyché du spectateur, le rendant capable d'atteindre son essence. Dans cette perspective, Neberos reconnaît dans l'observateur aussi une sorte de co-auteur, qui, après avoir été réveillé de l'inconscience, redevient capable d'exprimer ce qu'il est, développant une pensée critique autonome.

COWS RESTING IN THE MOUNTAINS (2023)Peinture par Tabimory

COWS RESTING IN THE MOUNTAINS (2023)Peinture par Tabimory

VACHES SE REPOSANT DANS LES MONTAGNES par Tabimory

Nous sommes arrivés jusqu'ici en analysant simplement les différentes manières de représenter la montagne, auxquelles nous avons ensuite ajouté des significations et des sujets, mais en omettant une vue assez récurrente dans nos vies : l'image de vaches paissant dans les montagnes ! Pour parler de l'œuvre de Tabimory, j'ai décidé d'en apprendre davantage sur les vaches de montagne, en prenant pour exemple celles du Tyrol du Sud, souvent visibles sur les chaînes de montagnes italiennes pendant l'été. Cette dernière description est connue sous le nom de pâturage alpin, qui se distingue généralement en différentes étapes, pendant lesquelles le bétail monte plus haut dans les montagnes pour éviter la chaleur estivale. La première étape du pâturage alpin est le transfert aux "casolari", étables avec des zones de pâturage limitées situées entre 700 et 1000 mètres d'altitude. Après un bref repos à ces altitudes, la phase suivante commence : l'ascension vers les refuges alpins de basse altitude, situés entre 900 et 1300 mètres, où le pâturage est suffisamment spacieux pour accueillir tout le troupeau. Cependant, à ce stade, les animaux sont également divisés, car les bovins plus jeunes et en meilleure santé, étant plus résistants et agiles, sont emmenés aux refuges alpins de haute altitude (1400 - 1900 m) et aux cabanes (généralement au-dessus de 1900 - 2000 mètres), tandis que les vaches plus âgées restent dans les zones inférieures. Une fois installés dans leur environnement, les animaux, avec le laitier et ses assistants, passent tout l'été à paître, profitant du climat montagnard. Maintenant, vous pouvez regarder le tableau de Tabimory en vous sentant comme une vache, jeune ou vieille, se relaxant dans un paysage réaliste verdoyant, appréciant non seulement la vue panoramique mais aussi l'idée de passer l'été au frais avec ses compagnons !

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli