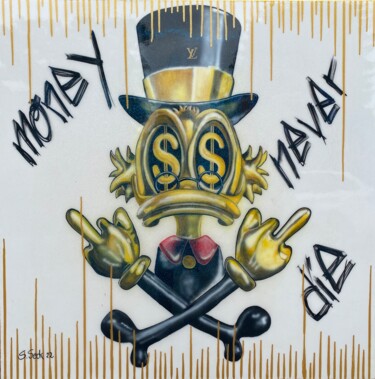

Tony Rubino, Rubino Money Calling Gangster Entrepreneur Christmas , 2022. Peinture, acrylique / lithographie sur toile, 50,8 x 50,8 cm.

Tony Rubino, Rubino Money Calling Gangster Entrepreneur Christmas , 2022. Peinture, acrylique / lithographie sur toile, 50,8 x 50,8 cm.

Pour parler d'argent, ou simplement prendre la peine de l'afficher de manière tapageuse et élitiste, il n'est pas nécessaire d'ouvrir son gigantesque portefeuille devant l'arrêt de bus pour exhiber la fameuse American Express Centurion Card à son voisin qui attend. En fait, il est possible de faire allusion à votre état de richesse le plus absolu par de multiples expédients moins directs et "vulgaires". C'est précisément le monde de l'art qui nous fournit une matière à réflexion intéressante, dans la mesure où, avant d'en arriver à la représentation stylisée du dollar américain par Warhol, il a rendu explicite, à travers la représentation de sujets richement vêtus, placés dans des intérieurs glorieux et entourés de symboles faisant allusion à la facilité, aux conditions de vie princières. Tout cela était fait avec beaucoup de classe, rejetant l'attitude plus contemporaine, quoique moqueuse et ironique, d'ostentation des trappeurs, des individus capables de jeter au visage des gens les billets verts de leur richesse, sans parler d'autres parties du corps... En tout cas, pour ne pas défendre cette dernière, force est de constater que chaque époque a connu ses propres formes de manifestation de la richesse, qui restent, à l'heure actuelle, subjectives, relatives et incommensurablement multiples. Laissant de côté les tendances plus contemporaines, pour revenir à la mention de l'actualité susmentionnée, telle qu'elle a été comprise par l'histoire de l'art plus traditionnelle, il est obligatoire de se référer à deux chefs-d'œuvre italiens, visant à immortaliser deux femmes illustres, telles qu'elles étaient soucieuses d'exhiber de magnifiques spécimens de préciosité, allusifs à leur lignée majestueuse : le Portrait d'Aliénor de Tolède d'Agnolo Bronzino avec son fils Giovanni (1545-46) et le Portrait d'une jeune femme de Sandro Botticelli (1475). À propos de la première huile sur panneau, il est bon de souligner comment l'identité de sa plus jeune effigie n'a été dévoilée et officialisée qu'en 1949, c'est-à-dire lorsque l'historienne de l'art Luisa Becherucci, se référant aux mots anciens du célèbre Giorgio Vasari, a reconnu dans le chaperon de la duchesse le descendant Giovanni. Dans ce contexte, il semble légitime de se demander : comment le Bronzino a-t-il eu l'opportunité d'entrer en contact avec une noblesse aussi célèbre et de l'immortaliser, devenant même le peintre de la cour de Cosme Ier ? Ce dernier duc, habile pourvoyeur de talents, ne pouvait pas passer à côté du génie de Bronzino, qu'il a testé dans la réalisation des fresques de la chapelle d'Eleonora au Palazzo Vecchio, datables entre 1541 et 1545. le "riche", très riche ($$$), portrait en question, il devait nécessairement rendre justice au rang d'Eléonore de Tolède, une noble espagnole et fille du vice-roi de Naples, qui fut la première épouse de celui-ci, Cosme Ier de Toscane, deuxième et dernier duc de la République florentine et, plus tard, premier grand-duc de Toscane, rôle qu'elle exerça jusqu'à sa mort, survenue en 1574. Dans le chef-d'œuvre d'environ 1545, considéré comme l'un des plus grands expressions du portrait de la Renaissance florentine du XVIe siècle, Eleonora di Toledo est assise de face alors qu'elle affiche toute son aisance financière, sans s'armer de "gros sous", de bouteilles de champagne, de voitures de luxe et de banquets extravagants, mais portant, dans un très sobre , se façon riante et élégante une robe précieuse ornée des plus belles broderies damassées, accompagnée d'un collier de perles fines, qui enserre son chaste décolleté de deux tours.

Bronzino, Portrait d'Aliénor de Tolède , v. 1545. Huile sur panneau, 115 × 96 cm. Florence : Galerie des Offices.

Bronzino, Portrait d'Aliénor de Tolède , v. 1545. Huile sur panneau, 115 × 96 cm. Florence : Galerie des Offices.

Le rendu réaliste de ce luxe, qui nous donne à tous l'idée de sa fabrication précieuse, est dû au style maniériste de Bronzino, visant à donner vie aux figures, ainsi qu'aux détails, d'une grande exactitude et netteté des contours. Autre chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, également enrichi par la somptueuse présence de perles, qui dans ce cas même viennent se multiplier, prenant différents emplacements sur le support, est le précité Portrait d'une jeune femme (1475) de Sandro Botticelli. Cependant, avant de se plonger dans la simple description dudit luxe, il est bon de dévoiler ce qui est, à ce jour, considéré comme l'identité la plus probable de l'effigie, qui, présentant des traits somatiques similaires à Vénus (1482-85), Le printemps (c. 1848) et Portrait de jeune femme(1475-1480), réalisés par le maître toscan, pourraient bien être, à cette occasion également, Simonetta Vespucci. Cette dernière, surnommée "l'incomparable", représentait l'une des femmes nobles les plus célèbres de la Renaissance florentine, dont la beauté inégalée figurait dans les œuvres de nombreux artistes de l'époque, même si, selon les commérages du temps, forger également un lien affectif douteux. Puisque, cependant, l'objet incontesté de nos attentions n'est pas le charme de cette femme, mais son argent, venons-en au fait, en décrivant comment, dans la pose de trois quarts dans laquelle Vespucci a été représenté, le chef-d'œuvre de 1475 met en valeur un médaillon voyant qu'elle porte autour du cou, probablement la copie inversée d'un ancien héritage, dans lequel les traits d'Apollon et de Marsyas sont reproduits. De plus, la préciosité d'un tel bijou pourrait même être augmentée si, comme de nombreuses sources le suggèrent, il aurait appartenu auparavant à Laurent de Médicis. La jeune fille, non contente de cet apparat, a perdu, qui sait combien de temps, arrangeant ses cheveux épais en une coiffure sophistiquée, dans laquelle une variété de perles étaient tissées, aboutissant à une coiffe complexe et richement décorée. Enfin, la richesse narrée par l'histoire de l'art n'a pas épargné au spectateur l'accès aux intérieurs les plus luxueux, comme, par exemple, ceux décrits dans les archiducs Albert et Isabelle visitant une collection (vers 1621-1623) de Jan Brueghel et Hieronymus Francken II et dans Portrait de famille de Louis XIV avec Madame de Ventadour (VIIIe siècle) de Nicolas de Largillière.

Botticelli, Portrait d'une jeune femme , 1475-1480 . Francfort : Musée Städel, Francfort.

Botticelli, Portrait d'une jeune femme , 1475-1480 . Francfort : Musée Städel, Francfort.

En conclusion, si vous pensez maintenant que la richesse appartient exclusivement au monde des vivants, vous vous trompez lourdement ! En fait, le genre vanitas a souvent accueilli, aux côtés de squelettes étranges, d'animaux morts et de bougies usées, des bijoux voyants. Dans ce dernier contexte, illustré par la nature morte de Brueghel Jan le Jeune, intitulée Nature morte avec un bol et un vase de fleurs et une boîte avec des bijoux (ca. 1620), la véritable essence morale du genre émerge, visant à nous faire penser que : jusqu'à notre mort, ce sera le squelette qui se fera beau avec nos bijoux, jouissant pour l'éternité de ce que nous avons gagné avec les sacrifices de toute une vie. Après ces dernières révélations inquiétantes, l'art contemporain réplique, proposant des sujets plus légers visant à célébrer le "dieu" de l'argent, à travers des points de vue inédits bien illustrés par le travail d'artistes Artmajeur tels que, Esteban Vera, Art Vladi et Dominik Rutz.

Wo$H, B86516208A , 2022. Peinture, bombe aérosol / acrylique / feutre / résine / collages sur panneau MDF, 85 x 85 cm.

Wo$H, B86516208A , 2022. Peinture, bombe aérosol / acrylique / feutre / résine / collages sur panneau MDF, 85 x 85 cm.

Esteban Vera, Money , 2019. Peinture, acrylique / aérosol sur toile, 90 x 110 cm.

Esteban Vera, Money , 2019. Peinture, acrylique / aérosol sur toile, 90 x 110 cm.

Esteban Vera: L'argent

La peinture de Vera, telle qu'expliquée par l'artiste lui-même, immortalise l'icône du jeu de société le plus célèbre et le plus vendu de tous les temps, à savoir le Monopoly, personnifié par un petit homme moustachu élégant, qui, initialement appelé Rich Uncle Pennybags, littéralement l'oncle riche avec le sac plein de pièces, prend finalement le nom de M. Monopoly en 1999. Les traits du personnage bien connu, imaginés par le dessinateur Dan Foz, s'inspirent du célèbre magnat de la finance John Pierpont Morgan (1837-1913), qui a pareillement utilisé pour se dissimuler derrière une épaisse moustache, des sections de barbe à son époque extrêmement à la mode. M. Monopoly, avec la grande célébrité que le jeu a recueillie, est devenu, au fil des ans, une véritable star, à tel point qu'en 2006, Forbes l'a inclus dans sa liste des 15 personnages de fiction les plus riches de tous les temps, le plaçant devant Bruce Wayne, c'est-à-dire l'homme d'affaires extrêmement riche derrière le masque de Batman. Arrivé à ce point, la question se pose : comment le monde du Monopoly est-il entré dans l'art ? Y a-t-il eu peut-être un précurseur, qui a favorisé la création de l'œuvre originale et inédite de l'artiste d'Artmajeur ? La réponse est affirmative ! L'ancêtre de la propagation de ce sujet d'art sur le thème du Monopoly est Alec Monopoly, un homme généralement masqué d'un bandana et d'un chapeau, mais strictement armé d'une bombe aérosol, qui est maintenant devenu un enfant d'or du street art contemporain. Ses oeuvres, qui comptent parmi les plus recherchées au monde, ont pourtant une origine « néfaste » : l'artiste s'est mis à représenter M. Monopoly parce qu'au plus fort de la crise financière en 2008, il souhaitait un retour à prospérité de Wall Street, passant une grande partie de son temps à se consacrer précisément au « positivisme » monétaire du Monopoly. Art Vladi, Money , 2016. Peinture, acrylique sur toile, 100 x 100 cm.

Art Vladi, Money , 2016. Peinture, acrylique sur toile, 100 x 100 cm.

Art Vladi: L' argent

Le tableau de Vladi, intitulé Money, fait directement allusion à cette sorte d'« essence » en papier, destinée à alimenter tous les mouvements de notre monde, au rythme des « grattages » d'ouvertures et de fermetures de portefeuilles. Au sein du récit figuratif, cependant, la mention du « dieu » argent se fait par une simple inscription, qui trouve sa place au-dessus de la gueule béante d'un crocodile, entourée d'un fond coloré couvert d'autres « tags ». Tout ce contexte est-il destiné à faire allusion à une certaine agressivité, inhérente à l'homme qui se prête aux grosses affaires ? Une telle hypothèse pourrait être justifiée, tout d'abord, par la bouche béante du cousin le plus âgé du dinosaure, ainsi que la présence d'étiquettes, destinées à faire allusion à la réalisation de la meilleure version de nous-mêmes, sans aucun doute réalisable grâce à des revenus prospères. Dans tous les cas, la "pression" capturée jusqu'ici pourrait également être interprétée avec moins d'intensité, précisément en réfléchissant au fait que, les crocodiles eux-mêmes restent bouche bée même lorsqu'ils sont détendus, afin de stabiliser leur chaleur corporelle. En ce qui concerne l'histoire de l'art, en revanche, la combinaison du crocodile et de l'argent, notamment des produits de luxe, s'est concrétisée, de manière plus "réaliste", dans la photo emblématique de Tyler Shields intitulée "Gator", un cliché , qui, décliné en de multiples variantes, immortalise un alligator décidé à lui arracher le sac à main d'une femme, faisant allusion à toute la fragilité et la précarité dans lesquelles baigne le mode de vie des riches.

Dominik Rutz, Style break #1 money , 2022. Peinture, résine / laque / pigments sur bois, 70 x 50 cm.

Dominik Rutz, Style break #1 money , 2022. Peinture, résine / laque / pigments sur bois, 70 x 50 cm.

Dominik Rutz: Style break #1 money

Le tableau de Rutz représente un nombre non identifiable de billets de banque qui, empilés les uns sur les autres, semblent faire allusion à une telle richesse que le support pictural est extrêmement réduit et inadéquat pour les contenir. À cette attaque répond le bois lui-même, qui, teinté en rouge et portant un "x" dans son coin inférieur droit, semble se rebeller contre l'hégémonie du dollar, le montrant pour ce qu'il est vraiment : porteur de guerres, de sang et d'égoïsme. Après ces interprétations personnelles, il est impératif de se référer à quelque chose de plus concret, à savoir les artistes populaires de l'histoire de l'art qui, comme Rutz, ont utilisé l'argent dans leurs recherches artistiques, comme, par exemple, Mister E et David LaChapelle. Le premier est un artiste américain connu pour son utilisation créative des billets de 100 dollars, qu'il espère transformer d'icônes du mal en porteurs d'ambition plus sains. En fait, si l'on se réfère aux propres mots de M. E, il révèle : "À travers mon travail, je veux montrer le beau côté de l'argent. L'argent représente la liberté, devrait inciter les gens à travailler dur et motiver tout le monde. L'argent peut permettre aux gens d'avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent, d'être charitables, de vivre sans stress". En ce qui concerne LaChapelle, le photographe et vidéaste américain, principalement connu pour ses portraits éditoriaux hyperréalistes, hautement saturés et souvent controversés de célébrités, s'est attaqué au "dieu" argent dans sa série "Negative Currencies". Ce dernier étudie les dollars, les euros, etc., en les transformant en une sorte de négatif de film photographique, dans lequel les deux faces des billets sont visibles en même temps. Cet expédient est utilisé par l'artiste pour nous faire réfléchir, car bien que ses billets soient beaux et brillants, ils doivent nous rappeler combien l'argent est la principale cause de spéculation dans le monde dans lequel nous vivons.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli