Chahrazed Fekih

Née en 1979, Chahrazed Fekih artiste visuelle, tunisienne, vit et travaille à Paris. Elle a enseigné à l’ISBAT(Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis) de 2006 jusqu’à 2023. Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs expositions nationales et internationale.C’est dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19 que les timides et discrètes « pensées visuelles » de Chahrazed vont s’avérer être de profonde actualité, et seront dévoilés au public lors d’une première exposition individuelle qui s’intitule « Exaltation... mystères de la vie » tenue en mai 2021 à la galerie Saladin.Fortement sensible à la question écologique, Chahrazed nous expose, à travers la fine pellicule d’encre de ses dessins, des formes de créatures venus d’une nature réinventée.Défiant toutes sortes de phobies, et par de savants mouvements de mains dignes d’un prestidigitateur, elle réussit à amadouer des bestioles parfois des plus redoutées, en les révélant d’une beauté insoupçonnée. Mais aussi d’une fragilité qui ne tient, dirait-on, qu’à son frêle fil-à-dessiner.Dans un deuxième opus, elle nous fait découvrir d’autres éclosions de son écosystème graphique, où une sorte de symbiose entre ces créatures complexes, ces « forces de vie », nous enchante, et dont elle seule détient les secrets.Aujourd’hui, c’est sous le ciel de Paris, qu’au rythme des abeilles, elle continue à butiner les formes du vivant, pour faire germer ses nouvelles œuvres.

Découvrez les œuvres d'art contemporain de Chahrazed Fekih, parcourez les œuvres d'art récentes et achetez en ligne. Catégories: artistes contemporains français. Domaines artistiques: Peinture, Dessin. Type de compte: Artiste , membre depuis 2016 (Pays d'origine France). Achetez les dernières œuvres de Chahrazed Fekih sur ArtMajeur: Découvrez de superbes œuvres par l'artiste contemporain Chahrazed Fekih. Parcourez ses œuvres d'art, achetez des œuvres originales ou des impressions haut de gamme.

Cote artiste, Biographie, Atelier de l'artiste:

Dernières Œuvres • 7 œuvres

Voir toutReconnaissance

L'artiste participe à des salons et foires artistiques

Exerce le métier d'artiste à titre d'activité principale

Biographie

Née en 1979, Chahrazed Fekih artiste visuelle, tunisienne, vit et travaille à Paris. Elle a enseigné à l’ISBAT(Institut Supérieur des Beaux-Arts de Tunis) de 2006 jusqu’à 2023. Ses œuvres ont fait l’objet de plusieurs expositions nationales et internationale.C’est dans le contexte de la pandémie mondiale de la COVID-19 que les timides et discrètes « pensées visuelles » de Chahrazed vont s’avérer être de profonde actualité, et seront dévoilés au public lors d’une première exposition individuelle qui s’intitule « Exaltation... mystères de la vie » tenue en mai 2021 à la galerie Saladin.Fortement sensible à la question écologique, Chahrazed nous expose, à travers la fine pellicule d’encre de ses dessins, des formes de créatures venus d’une nature réinventée.Défiant toutes sortes de phobies, et par de savants mouvements de mains dignes d’un prestidigitateur, elle réussit à amadouer des bestioles parfois des plus redoutées, en les révélant d’une beauté insoupçonnée. Mais aussi d’une fragilité qui ne tient, dirait-on, qu’à son frêle fil-à-dessiner.Dans un deuxième opus, elle nous fait découvrir d’autres éclosions de son écosystème graphique, où une sorte de symbiose entre ces créatures complexes, ces « forces de vie », nous enchante, et dont elle seule détient les secrets.Aujourd’hui, c’est sous le ciel de Paris, qu’au rythme des abeilles, elle continue à butiner les formes du vivant, pour faire germer ses nouvelles œuvres.

-

Nationalité:

FRANCE

- Date de naissance : 1979

- Domaines artistiques: Œuvres d’artistes professionnels,

- Groupes: Artiste professionnel Artistes Contemporains Français

Evénements artistiques en cours et à venir

Influences

Formation

Cote de l'artiste certifiée

Accomplissements

Expositions solo

Activité sur ArtMajeur

Dernières Nouvelles

Toutes les dernières nouvelles de l'artiste contemporain Chahrazed Fekih

Article Marie Deparis Yafil

«Le goût du merveilleux est un goût général,

c’est ce goût qui fait lire plus volontiers des romans,

des historiettes, des contes arabes, des contes persans,

et même des contes de fées, que des histoires vraies.

Il ne se trouve nulle part autant de merveilleux,

et de merveilleux vrai que dans l’histoire des insectes.»

René Antoine Ferchault de Réaumur – (1683-1757)

Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes, 1734

Le dictionnaire de l'Académie française nous apprend que le mot «merveille» dérive du latin classique mirabilia- mirabilis, désignant, dès le 11ème siècle «un phénomène, un objet, causant une vive admiration mêlée d'étonnement, par sa grandeur, sa beauté, ses qualités exceptionnelles».

Pour l'artiste Chahrazed Fekih, parmi les «merveilles de la nature», les insectes jouissent d'un statut particulier, car, de son propre aveu, ils la passionnent depuis toujours. Cette inlassable fascination, mêlée de curiosité et d'admiration, la place dans une longue lignée d'artistes- naturalistes, qui, pourrait-on presque dire depuis Aristote, entretiennent avec la nature, et avec le «petit monde» des insectes, une relation puissante, balançant entre science et poésie.

A l'orée de la modernité, le cabinet de curiosités, ancêtre des musées, petit théâtre d'un monde qu'on découvrait alors, dévoilait à un public choisi et médusé les surprises issues de la nature, de l'art et de la science. Ces « chambres des merveilles », Wunderkammern ou Studiolo, nées à la Renaissance, faisaient donc la part belle aux Mirabilia, merveilles créées par une main humaine, appartenant au domaine de l’art ou de la technique (les «artificialia») et surtout «naturalia», objets issus de la nature, dont les insectes aiguisaient particulièrement la curiosité et l'esprit.

Cela fait depuis bien des siècles que la science s'enquiert, observe et étudie la vie des insectes, notamment grâce à l'invention du microscope à la fin du 16ème siècle, et pourtant celle-ci garde à ce jour encore une part de mystère et d'inatteignable, tout un pan de réalité qui reste à découvrir, à expérimenter. ce n'est donc pas le «faux merveilleux», comme dirait Réaumur, celui des fables, mais bien le «merveilleux réel à observer» (1) - qui occupe Chahrazed Fekih.

S'il y a quelque chose de prodigieux – à la fois magique et massif- dans l'existence de ce monde parallèle qu'est celui des insectes, que l'artiste ne saurait épuiser, le titre de l'exposition ainsi choisi, faisant référence à l'origine gréco-latine du mot «insecte» - in-sect-um viendrait du grec ἔντομον,én-tom-on, «découpé» en trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen - mais aussi aux notions de «merveille» et d'émerveillement, semble colorer d'emblée son projet d'une tonalité a priori désuète ou nostalgique. Une analyse attentive de son travail et de ses intentions oblitèreront cette première impression, car le travail de Chahrazed Fekih, loin des planches botanistes des siècles passés, et même si il s'y réfère d'une certaine manière, ouvre la voie à une réflexion des plus contemporaines sur le devenir de notre planète.

Car, à l'instar du projet de Fekih, on observe une résurgence du dispositif de type « cabinet de curiosité », qu'artistes et scientifiques convoquent comme laboratoire d’intelligence transversale et collective, et dans lesquels de nouveaux liens s'envisagent entre nature et culture, sciences et arts, héritage et innovation, réel et imaginaire, curiosité et connaissance…

«Tous les hommes désirent naturellement la connaissance», déclarait Aristote au début de la Métaphysique. Mais l'Histoire a montré que ce désir propre à la nature humaine, ce désir d’apprendre, de s’ingénier à nommer et comprendre, fonde un certain rapport au monde, associé à l’appropriation, au pouvoir exerçable sur la nature. Or c'est peut-être précisément ce rapport au monde qu'il s'agit aujourd'hui de repenser, ce à quoi s'efforce, au travers de son art, Chahrazed Fekih.

Le travail de Fekih consiste donc en un premier temps à revenir au sens propre et premier de la «curiosité», cette forme de «premier regard», celui des premiers naturalistes, cette contemplation, cet émerveillement, cet étonnement face à la diversité, au caractère énigmatique et étrange des formes du vivant -tailles, couleurs, structures- et dont le monde des insectes est un parangon.

Car les dessins de Chahrazed Fekih prennent d'abord sens et motivation dans une démarche d'entomologiste – amateure mais sérieuse- pour observer, et essayer de comprendre la vie et les moeurs de quelques uns de ces millions d'espèces qui peuplent la planète depuis plus de 400 millions d'années. Plus nombreux que les humains, plus nombreux que la plupart des espèces animales sur terre, les insectes sont partout (2) et si le nombre faisait force, c'est eux qui gouverneraient le monde...mais tout n'est-il pas qu'une question d'échelle? Voici une des hypothèse qui pourrait expliquer le choix de ces grands formats, comme une manière, en renversant les échelles, de renverser les rapports et les cosmos.

Entomologiste et éthologue, Chahrazed Fekih observe et expérimente, dans son insectarium, le comportement des insectes, la manière dont elle peut interagir avec eux, sans jamais se départir de cette sorte d'émerveillement enfantin, qu'elle cherche à conserver précieusement, comme le garant d'un intérêt perpétuellement renouvelé pour cette partie animale de la nature. L'étonnement est la première condition, la première exigence, de la démarche philosophique et scientifique, et curieusement, dans le même temps, cela suppose de garder une sorte de part d'enfance en soi, motivant encore et encore le désir du savoir et du geste.

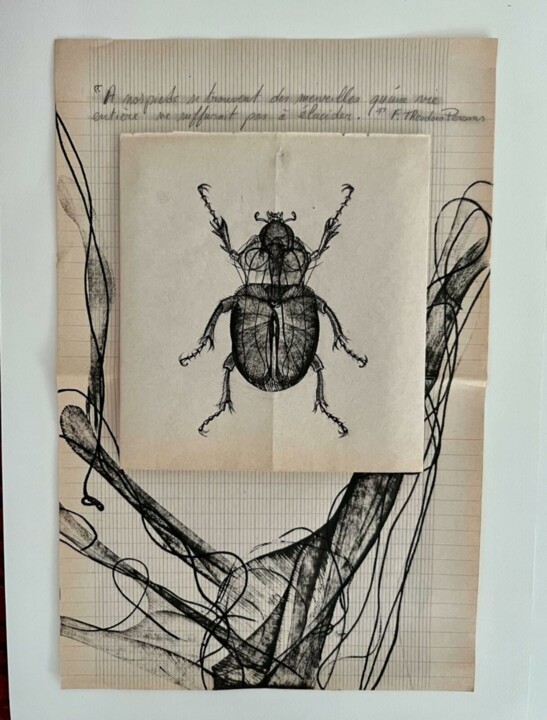

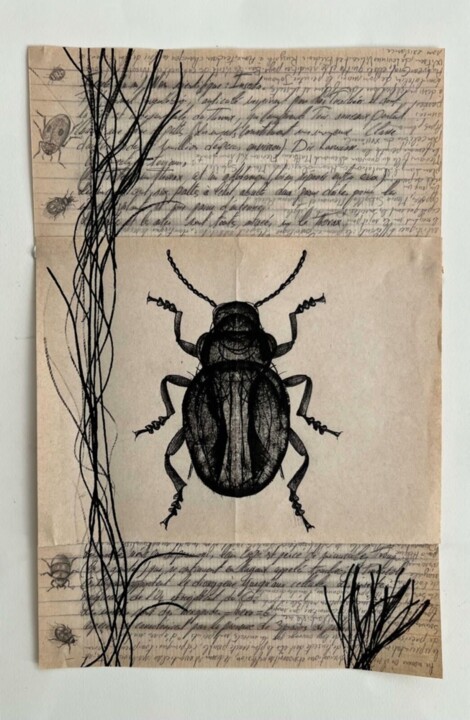

La série de «Planches d'études», dessins sur ancien papier d'écolier constitués de collages de dessins et de définitions classiques d'insectes, tracées à la main, évoque un peu cet état d'enfance nécessaire peut-être pour nourrir l'émerveillement pour ce monde «autre qu'humain», selon une expression récurrente de l'artiste, pour garder intact ce moment où culmine la curiosité et la soif d'apprendre.

«L'œil toujours en éveil sur la bête et sur la plante, ainsi s'exerçait tout seul, sans y prendre garde, le futur observateur, marmouset de six ans. Il allait à la fleur, il allait à l'insecte comme la Piéride va au chou et la Vanesse au chardon.»

Ainsi Jean-Henri Fabre, naturaliste ethologue et poète français du 20ème siècle, décrivait -il son enfance, dans ses Souvenirs entomologiques, ouvrage qui souvent inspira Charahzed Fekih.

La démarche d'essence scientifique de Fekih, à l'instar de celle de Fabre et plus encore de celle d'Anna Maria Sibylla Merian, figure exceptionnelle de l'histoire de la zoologie, n'entrave en rien, au contraire, sa démarche et son inspiration artistique et ces croisements, entre science et art, sont plus que jamais d'actualité. Nul doute que si l'oeuvre de Merian peut éveiller des vocations, jusqu'à celle de Vladimir Nabokov (3), l'artiste est aussi pour Chahrazed Fekih une figure inspirante, un modèle de femme ayant su allier la précision de l'étude scientifique à la poésie et la pure créativité de l'art. Ainsi la série de Fekih « Cycle de vie d'un papillon de nuit » fait-elle écho au célèbre travail de Mérian sur la métamorphose des papillons, résultat d'un inédit voyage exploratoire au Surinam et rapporté dans l'ouvrage Metamorphosis insectorum Surinamensium, au début du 18ème siècle. Comme Anna Maria Sibylla Merian, ou plus lointainement encore Léonard de Vinci, il y a certes dans le travail de Fekih une forme d'accomplissement humaniste, cherchant à comprendre, mais aussi une manière de concilier curiosité pour le vivant et aspiration à le rendre artistiquement, c'est-à-dire avec ce supplément esthétique, spirituel, cette liberté formelle et chromatique que l'art peut imposer à ce qui ne pourrait être qu'un objet d'étude froidement restitué.

Ainsi, le phénomène de la métamorphose, la chrysalide, continue de fasciner Chahrazed Fekih qui, dans des séries plus anciennes, abordait déjà ces thèmes au travers de figures hybrides, à la fois femmes, végétales et animales, et ici, dans des collages superposant photos et gravures anciennes, figures humaines et corps insectes. Sans aller jusqu'à la folie hallucinatoire, à la mutation fantasmée conduisant au monstre d'un film de David Cronenberg, la question de l'hybridation homme-animal, que pose également l'éthologie contemporaine – et certains artistes comme, par exemple, le duo français Art Orienté Objet (4)- s'esquisse ici.

Car au fond, quelle finalité l'artiste entend-elle donner à la vision qu'elle déploie de ce microcosme, au delà du plaisir de spectatrice de ce monde ? L'Histoire naturelle, comme « enquête et étude de la diversité du monde vivant et du monde minéral et de ses interactions avec l'homme » (5), devenue aujourd'hui « écologie », comprise comme la science interrogeant nos conditions d’existence, questionnant la manière dont la conscience peut informer ses relations avec elle-même et avec le monde qui l'environne, demande aujourd'hui à être redéfinie, et s'inscrit bien au cœur de la démarche artistique de Fekih et de ses créations autant poétiques que politiques.

Ce monde de la nature, si riche, si puissant, mais aussi si fragile, voilà bien longtemps que nous avons oublié de nous en émerveiller. Depuis l'ère de la modernité, de la technique, de l'industrie, nous l'avons, comme l'expliquait déjà le philosophe allemand Martin Heidegger au mitan du 20ème siècle, et avec acuité, soumis à la brutalité de ce qu'il appelle «arraisonnement» (6), c'est-à-dire, une manière asymétrique de lui arracher, de lui soustraire, sans lui rendre, ce dont nous avons besoin. Voici donc plusieurs siècles, depuis que Descartes prononça l'homme «Maître et possesseur de la nature», que celle-ci ne représente pour nous le plus souvent rien autre chose qu'une réserve -que nous découvrons aujourd'hui épuisable-. A l'épuisement de la nature correspond peut-être le déclin accéléré de l'anthropocène, et la fin de notre puissance, sans que nous sachions en quoi consistera l'apocalypse. Cette manière de considérer la nature, qui est peut-être le propre de l'homme homo faber, mais dont l'inclination s'est prodigieusement accélérée depuis l'ère industrielle, peut s'appréhender, dit encore Heidegger comme une «provocation», une mise en demeure adressée à toutes choses d'apparaître comme un fonds ou un stock disponible, jusqu'à l'homme lui-même. «L’homme», prédisait Heidegger (6), «suit son chemin à l’extrême bord du précipice, il va vers le point où lui-même ne doit plus être pris que comme fonds disponible.»

C'est de cette «calculabilité intégrale» qu'il s'agit urgemment de sortir, et c'est ce que, dans son rôle et son travail d'artiste, tente de nous dire Chahrazed Fekih.

Car pour elle, il n'y a pas d'autre urgence, ni d'autre lecture, au fond, de son art, que de nous enjoindre à se reconnecter avec les choses, avec la nature, et avec le vivant, à tenter d'abandonner ou du moins de raisonner notre relation instrumentale à la nature pour, à nouveau, la regarder d'un œil désintéressé, si ce n'est pour en apprendre quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a toujours été là, et à laquelle nous sommes devenus aveugles. Reprendre, en quelque sorte, les leçons de choses de nos ancêtres...réapprendre...l'émerveillement. Voici pourquoi aussi ces grands dessins, pour bien voir, pour bien saisir, pour que naisse une émotion là où souvent le premier mouvement est celui de la répulsion, pour nous montrer « plein cadre » une beauté qu'on a oublié, parce que l'émerveillement n'y est plus depuis longtemps. La littérature, la philosophie l'ont longuement analysé : l'ère industrielle a signé le désenchantement du monde. Henry David Thoreau, déjà, l'avait pressenti, en faisant de Walden (1854) une critique de la révolution industrielle et des prémices de la société de consommation, Max Weber (7) ensuite le théorisa: l'avènement de l'industrie et de la production de masse est aussi un moment de désenchantement du monde. Si « désenchanter le monde », c'est le débarrasser des croyances archaïques, des superstitions et de figures de l'irrationnel qui peuvent être perçues comme autant de formes d'ignorance, d'oppression et de violence, il n'est pas impossible que ce désenchantement soit aussi au fondement du monde contemporain capitaliste et à la racine de la crise environnementale que nous traversons. Car comment se sentir intimement partie prenante, comment prendre soin, d'un habitat vidé de tout symbole, et pour lequel on a retiré tout affect, sinon celui du profit? Comment continuer à vivre, alors, dans ce monde «abîmé», pour reprendre l'expression de l'essayiste française Marielle Macé (8), si ce n'est en le réenchantant?

S'émerveiller de la beauté du monde, de ces insectes si complexes et si étranges, est peut-être une des plus jolie voie – un des plus jolies voix- pour revenir à la nature, s'y reconnecter, comprendre l'intérêt de la sauver et nous avec. Car s'il est vrai que l'humain est fondamentalement un être de calcul, alors c'est aussi une stratégie pour survivre, car rien n'a changé depuis Darwin, la survie d'une espèce dépend toujours de sa capacité à s'adapter à son milieu, et cette adaptation au milieu, ce que font les insectes sans cesse, ce sont les leçons que l'humain peut tirer de leur observation, ré apprendre à vivre dans et avec la nature.

A l'heure de la Doomsday Clock (9), nous sommes à moins de deux minutes de la fin du monde. Alors si au moins une œuvre de Chahrazed Fekih pouvait contribuer, ne serait-ce qu'une seconde, à l'espoir de refondre ce monde, l'art n'aura pas été vain.

1- René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) - Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes, 1734

2- D'après Wikipédia: On estime leur diversité entre 5 et 80 millions d'espèces ce qui représenterait plus de 80 % des différentes formes de vie animale. Leur biomasse totale serait 300 fois plus importante que la biomasse humaine, quatre fois supérieure à celle des vertébrés, sachant que les insectes sociaux représentent à eux seuls la moitié de la biomasse des insectes.

3-«Je devais avoir huit ans quand, dans une chambre de débarras de notre maison de campagne, parmi un pêle-mêle d’objets poussiéreux, je découvris quelques livres merveilleux achetés au temps où ma grand-mère s’intéressait à l’histoire naturelle et faisait donner à sa fille des leçons particulières par un éminent professeur de zoologie de l’Université (Chimkévitch). […] Je transportai en bas, glorieusement, de lourdes brassées de volumes singulièrement attirants : les charmantes gravures sur bois d’insectes du Surinam de Maria Sibylla Merian (1647-1717), le splendide Die Schmetterlinge, d’Esper (Erlangen, 1777), et Icônes historiques de lépidoptères nouveaux ou peu connus de Boisduval», Vladimir Nabokov - Autres rivages — Autobiographie (Conclusive Evidence, 1951, devenu Speak, Memory, an Autobiography revisited, 1966 et 1967)

4 – Art orienté objet est un duo artistique créé en 1991 à Paris et composé de Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Voir, par exemple, les série « Félinologie », dans laquelle l'artiste utiise des prothèses lui permettant de se déplacer, puis de tenter d'interagir, avec des chats, et « Que le cheval vive en moi », où l'artiste se fait injecter du sang de cheval.

5- selon Charles Darwin

6- Martin Heidegger – La question de la technique, in « Essais et conférences », 1954

7- Max Weber - L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, 1904

8 – Marielle Macé, Nos cabanes, 2019

9- L’horloge de la fin du monde ou horloge de l'Apocalypse (Doomsday Clock en anglais) est une horloge conceptuelle créée en 1947, peu de temps après le début de la guerre froi

Article Marié Deparis

«Le goût du merveilleux est un goût général,

c’est ce goût qui fait lire plus volontiers des romans,

des historiettes, des contes arabes, des contes persans,

et même des contes de fées, que des histoires vraies.

Il ne se trouve nulle part autant de merveilleux,

et de merveilleux vrai que dans l’histoire des insectes.»

René Antoine Ferchault de Réaumur – (1683-1757)

Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes, 1734

Le dictionnaire de l'Académie française nous apprend que le mot «merveille» dérive du latin classique mirabilia- mirabilis, désignant, dès le 11ème siècle «un phénomène, un objet, causant une vive admiration mêlée d'étonnement, par sa grandeur, sa beauté, ses qualités exceptionnelles».

Pour l'artiste Chahrazed Fekih, parmi les «merveilles de la nature», les insectes jouissent d'un statut particulier, car, de son propre aveu, ils la passionnent depuis toujours. Cette inlassable fascination, mêlée de curiosité et d'admiration, la place dans une longue lignée d'artistes- naturalistes, qui, pourrait-on presque dire depuis Aristote, entretiennent avec la nature, et avec le «petit monde» des insectes, une relation puissante, balançant entre science et poésie.

A l'orée de la modernité, le cabinet de curiosités, ancêtre des musées, petit théâtre d'un monde qu'on découvrait alors, dévoilait à un public choisi et médusé les surprises issues de la nature, de l'art et de la science. Ces « chambres des merveilles », Wunderkammern ou Studiolo, nées à la Renaissance, faisaient donc la part belle aux Mirabilia, merveilles créées par une main humaine, appartenant au domaine de l’art ou de la technique (les «artificialia») et surtout «naturalia», objets issus de la nature, dont les insectes aiguisaient particulièrement la curiosité et l'esprit.

Cela fait depuis bien des siècles que la science s'enquiert, observe et étudie la vie des insectes, notamment grâce à l'invention du microscope à la fin du 16ème siècle, et pourtant celle-ci garde à ce jour encore une part de mystère et d'inatteignable, tout un pan de réalité qui reste à découvrir, à expérimenter. ce n'est donc pas le «faux merveilleux», comme dirait Réaumur, celui des fables, mais bien le «merveilleux réel à observer» (1) - qui occupe Chahrazed Fekih.

S'il y a quelque chose de prodigieux – à la fois magique et massif- dans l'existence de ce monde parallèle qu'est celui des insectes, que l'artiste ne saurait épuiser, le titre de l'exposition ainsi choisi, faisant référence à l'origine gréco-latine du mot «insecte» - in-sect-um viendrait du grec ἔντομον,én-tom-on, «découpé» en trois parties : la tête, le thorax et l'abdomen - mais aussi aux notions de «merveille» et d'émerveillement, semble colorer d'emblée son projet d'une tonalité a priori désuète ou nostalgique. Une analyse attentive de son travail et de ses intentions oblitèreront cette première impression, car le travail de Chahrazed Fekih, loin des planches botanistes des siècles passés, et même si il s'y réfère d'une certaine manière, ouvre la voie à une réflexion des plus contemporaines sur le devenir de notre planète.

Car, à l'instar du projet de Fekih, on observe une résurgence du dispositif de type « cabinet de curiosité », qu'artistes et scientifiques convoquent comme laboratoire d’intelligence transversale et collective, et dans lesquels de nouveaux liens s'envisagent entre nature et culture, sciences et arts, héritage et innovation, réel et imaginaire, curiosité et connaissance…

«Tous les hommes désirent naturellement la connaissance», déclarait Aristote au début de la Métaphysique. Mais l'Histoire a montré que ce désir propre à la nature humaine, ce désir d’apprendre, de s’ingénier à nommer et comprendre, fonde un certain rapport au monde, associé à l’appropriation, au pouvoir exerçable sur la nature. Or c'est peut-être précisément ce rapport au monde qu'il s'agit aujourd'hui de repenser, ce à quoi s'efforce, au travers de son art, Chahrazed Fekih.

Le travail de Fekih consiste donc en un premier temps à revenir au sens propre et premier de la «curiosité», cette forme de «premier regard», celui des premiers naturalistes, cette contemplation, cet émerveillement, cet étonnement face à la diversité, au caractère énigmatique et étrange des formes du vivant -tailles, couleurs, structures- et dont le monde des insectes est un parangon.

Car les dessins de Chahrazed Fekih prennent d'abord sens et motivation dans une démarche d'entomologiste – amateure mais sérieuse- pour observer, et essayer de comprendre la vie et les moeurs de quelques uns de ces millions d'espèces qui peuplent la planète depuis plus de 400 millions d'années. Plus nombreux que les humains, plus nombreux que la plupart des espèces animales sur terre, les insectes sont partout (2) et si le nombre faisait force, c'est eux qui gouverneraient le monde...mais tout n'est-il pas qu'une question d'échelle? Voici une des hypothèse qui pourrait expliquer le choix de ces grands formats, comme une manière, en renversant les échelles, de renverser les rapports et les cosmos.

Entomologiste et éthologue, Chahrazed Fekih observe et expérimente, dans son insectarium, le comportement des insectes, la manière dont elle peut interagir avec eux, sans jamais se départir de cette sorte d'émerveillement enfantin, qu'elle cherche à conserver précieusement, comme le garant d'un intérêt perpétuellement renouvelé pour cette partie animale de la nature. L'étonnement est la première condition, la première exigence, de la démarche philosophique et scientifique, et curieusement, dans le même temps, cela suppose de garder une sorte de part d'enfance en soi, motivant encore et encore le désir du savoir et du geste.

La série de «Planches d'études», dessins sur ancien papier d'écolier constitués de collages de dessins et de définitions classiques d'insectes, tracées à la main, évoque un peu cet état d'enfance nécessaire peut-être pour nourrir l'émerveillement pour ce monde «autre qu'humain», selon une expression récurrente de l'artiste, pour garder intact ce moment où culmine la curiosité et la soif d'apprendre.

«L'œil toujours en éveil sur la bête et sur la plante, ainsi s'exerçait tout seul, sans y prendre garde, le futur observateur, marmouset de six ans. Il allait à la fleur, il allait à l'insecte comme la Piéride va au chou et la Vanesse au chardon.»

Ainsi Jean-Henri Fabre, naturaliste ethologue et poète français du 20ème siècle, décrivait -il son enfance, dans ses Souvenirs entomologiques, ouvrage qui souvent inspira Charahzed Fekih.

La démarche d'essence scientifique de Fekih, à l'instar de celle de Fabre et plus encore de celle d'Anna Maria Sibylla Merian, figure exceptionnelle de l'histoire de la zoologie, n'entrave en rien, au contraire, sa démarche et son inspiration artistique et ces croisements, entre science et art, sont plus que jamais d'actualité. Nul doute que si l'oeuvre de Merian peut éveiller des vocations, jusqu'à celle de Vladimir Nabokov (3), l'artiste est aussi pour Chahrazed Fekih une figure inspirante, un modèle de femme ayant su allier la précision de l'étude scientifique à la poésie et la pure créativité de l'art. Ainsi la série de Fekih « Cycle de vie d'un papillon de nuit » fait-elle écho au célèbre travail de Mérian sur la métamorphose des papillons, résultat d'un inédit voyage exploratoire au Surinam et rapporté dans l'ouvrage Metamorphosis insectorum Surinamensium, au début du 18ème siècle. Comme Anna Maria Sibylla Merian, ou plus lointainement encore Léonard de Vinci, il y a certes dans le travail de Fekih une forme d'accomplissement humaniste, cherchant à comprendre, mais aussi une manière de concilier curiosité pour le vivant et aspiration à le rendre artistiquement, c'est-à-dire avec ce supplément esthétique, spirituel, cette liberté formelle et chromatique que l'art peut imposer à ce qui ne pourrait être qu'un objet d'étude froidement restitué.

Ainsi, le phénomène de la métamorphose, la chrysalide, continue de fasciner Chahrazed Fekih qui, dans des séries plus anciennes, abordait déjà ces thèmes au travers de figures hybrides, à la fois femmes, végétales et animales, et ici, dans des collages superposant photos et gravures anciennes, figures humaines et corps insectes. Sans aller jusqu'à la folie hallucinatoire, à la mutation fantasmée conduisant au monstre d'un film de David Cronenberg, la question de l'hybridation homme-animal, que pose également l'éthologie contemporaine – et certains artistes comme, par exemple, le duo français Art Orienté Objet (4)- s'esquisse ici.

Car au fond, quelle finalité l'artiste entend-elle donner à la vision qu'elle déploie de ce microcosme, au delà du plaisir de spectatrice de ce monde ? L'Histoire naturelle, comme « enquête et étude de la diversité du monde vivant et du monde minéral et de ses interactions avec l'homme » (5), devenue aujourd'hui « écologie », comprise comme la science interrogeant nos conditions d’existence, questionnant la manière dont la conscience peut informer ses relations avec elle-même et avec le monde qui l'environne, demande aujourd'hui à être redéfinie, et s'inscrit bien au cœur de la démarche artistique de Fekih et de ses créations autant poétiques que politiques.

Ce monde de la nature, si riche, si puissant, mais aussi si fragile, voilà bien longtemps que nous avons oublié de nous en émerveiller. Depuis l'ère de la modernité, de la technique, de l'industrie, nous l'avons, comme l'expliquait déjà le philosophe allemand Martin Heidegger au mitan du 20ème siècle, et avec acuité, soumis à la brutalité de ce qu'il appelle «arraisonnement» (6), c'est-à-dire, une manière asymétrique de lui arracher, de lui soustraire, sans lui rendre, ce dont nous avons besoin. Voici donc plusieurs siècles, depuis que Descartes prononça l'homme «Maître et possesseur de la nature», que celle-ci ne représente pour nous le plus souvent rien autre chose qu'une réserve -que nous découvrons aujourd'hui épuisable-. A l'épuisement de la nature correspond peut-être le déclin accéléré de l'anthropocène, et la fin de notre puissance, sans que nous sachions en quoi consistera l'apocalypse. Cette manière de considérer la nature, qui est peut-être le propre de l'homme homo faber, mais dont l'inclination s'est prodigieusement accélérée depuis l'ère industrielle, peut s'appréhender, dit encore Heidegger comme une «provocation», une mise en demeure adressée à toutes choses d'apparaître comme un fonds ou un stock disponible, jusqu'à l'homme lui-même. «L’homme», prédisait Heidegger (6), «suit son chemin à l’extrême bord du précipice, il va vers le point où lui-même ne doit plus être pris que comme fonds disponible.»

C'est de cette «calculabilité intégrale» qu'il s'agit urgemment de sortir, et c'est ce que, dans son rôle et son travail d'artiste, tente de nous dire Chahrazed Fekih.

Car pour elle, il n'y a pas d'autre urgence, ni d'autre lecture, au fond, de son art, que de nous enjoindre à se reconnecter avec les choses, avec la nature, et avec le vivant, à tenter d'abandonner ou du moins de raisonner notre relation instrumentale à la nature pour, à nouveau, la regarder d'un œil désintéressé, si ce n'est pour en apprendre quelque chose qui n'est pas nouveau, qui a toujours été là, et à laquelle nous sommes devenus aveugles. Reprendre, en quelque sorte, les leçons de choses de nos ancêtres...réapprendre...l'émerveillement. Voici pourquoi aussi ces grands dessins, pour bien voir, pour bien saisir, pour que naisse une émotion là où souvent le premier mouvement est celui de la répulsion, pour nous montrer « plein cadre » une beauté qu'on a oublié, parce que l'émerveillement n'y est plus depuis longtemps. La littérature, la philosophie l'ont longuement analysé : l'ère industrielle a signé le désenchantement du monde. Henry David Thoreau, déjà, l'avait pressenti, en faisant de Walden (1854) une critique de la révolution industrielle et des prémices de la société de consommation, Max Weber (7) ensuite le théorisa: l'avènement de l'industrie et de la production de masse est aussi un moment de désenchantement du monde. Si « désenchanter le monde », c'est le débarrasser des croyances archaïques, des superstitions et de figures de l'irrationnel qui peuvent être perçues comme autant de formes d'ignorance, d'oppression et de violence, il n'est pas impossible que ce désenchantement soit aussi au fondement du monde contemporain capitaliste et à la racine de la crise environnementale que nous traversons. Car comment se sentir intimement partie prenante, comment prendre soin, d'un habitat vidé de tout symbole, et pour lequel on a retiré tout affect, sinon celui du profit? Comment continuer à vivre, alors, dans ce monde «abîmé», pour reprendre l'expression de l'essayiste française Marielle Macé (8), si ce n'est en le réenchantant?

S'émerveiller de la beauté du monde, de ces insectes si complexes et si étranges, est peut-être une des plus jolie voie – un des plus jolies voix- pour revenir à la nature, s'y reconnecter, comprendre l'intérêt de la sauver et nous avec. Car s'il est vrai que l'humain est fondamentalement un être de calcul, alors c'est aussi une stratégie pour survivre, car rien n'a changé depuis Darwin, la survie d'une espèce dépend toujours de sa capacité à s'adapter à son milieu, et cette adaptation au milieu, ce que font les insectes sans cesse, ce sont les leçons que l'humain peut tirer de leur observation, ré apprendre à vivre dans et avec la nature.

A l'heure de la Doomsday Clock (9), nous sommes à moins de deux minutes de la fin du monde. Alors si au moins une œuvre de Chahrazed Fekih pouvait contribuer, ne serait-ce qu'une seconde, à l'espoir de refondre ce monde, l'art n'aura pas été vain.

1- René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757) - Mémoires pour servir à l'Histoire des insectes, 1734

2- D'après Wikipédia: On estime leur diversité entre 5 et 80 millions d'espèces ce qui représenterait plus de 80 % des différentes formes de vie animale. Leur biomasse totale serait 300 fois plus importante que la biomasse humaine, quatre fois supérieure à celle des vertébrés, sachant que les insectes sociaux représentent à eux seuls la moitié de la biomasse des insectes.

3-«Je devais avoir huit ans quand, dans une chambre de débarras de notre maison de campagne, parmi un pêle-mêle d’objets poussiéreux, je découvris quelques livres merveilleux achetés au temps où ma grand-mère s’intéressait à l’histoire naturelle et faisait donner à sa fille des leçons particulières par un éminent professeur de zoologie de l’Université (Chimkévitch). […] Je transportai en bas, glorieusement, de lourdes brassées de volumes singulièrement attirants : les charmantes gravures sur bois d’insectes du Surinam de Maria Sibylla Merian (1647-1717), le splendide Die Schmetterlinge, d’Esper (Erlangen, 1777), et Icônes historiques de lépidoptères nouveaux ou peu connus de Boisduval», Vladimir Nabokov - Autres rivages — Autobiographie (Conclusive Evidence, 1951, devenu Speak, Memory, an Autobiography revisited, 1966 et 1967)

4 – Art orienté objet est un duo artistique créé en 1991 à Paris et composé de Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin. Voir, par exemple, les série « Félinologie », dans laquelle l'artiste utiise des prothèses lui permettant de se déplacer, puis de tenter d'interagir, avec des chats, et « Que le cheval vive en moi », où l'artiste se fait injecter du sang de cheval.

5- selon Charles Darwin

6- Martin Heidegger – La question de la technique, in « Essais et conférences », 1954

7- Max Weber - L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, 1904

8 – Marielle Macé, Nos cabanes, 2019

9- L’horloge de la fin du monde ou horloge de l'Apocalypse (Doomsday Clock en anglais) est une horloge conceptuelle créée en 1947, peu de temps après le début de la guerre froi

Il y a un début

La Fourmi

Une fourmi de dix-huit mètres

Avec un chapeau sur la tête,

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une fourmi traînant un char

Plein de pingouins et de canards,

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Une fourmi parlant français,

Parlant latin et javanais,

Ça n’existe pas, ça n’existe pas.

Eh ! Pourquoi pas ?

Robert DESNOS

"Chantefables" 1944

Il y a un début, il y a forcément un commencement pour comprendre cet intérêt pour ces petites bestioles, pour que cet atelier évoque le cabinet de curiosités d’un autre siècle.

Cela pourrait commencer comme un conte…Ces histoires où les petits prennent leur revanche sur les grands, où la morale se laisse deviner, où le récit change notre regard sur les choses…

Ou bien ce serait partir de ce lien entre l’Homme et la Nature, de ce qu’a fait le premier à la seconde…

Et si c’était simplement un été. Des étés passés dans une maison de famille entre terre et mer, dans la campagne, loin de la ville, là où le temps s’allonge, où l’on a le loisir d’observer, à la faveur de l’ombre d’un arbre, des fourmis en colonnes bien alignées, où on se laisse distraire par le vrombissement des ailes d’une abeille, où le regard se pose sur une mouche en train de nettoyer ses antennes.

Puis survient celui par qui tout arrive, le papillon. Insecte cocon qui déploie ses ailes multicolores, une métamorphose, une ouverture sur la vie. Là l’insecte et l’artiste se confondent. Il est alors nécessaire de passer d’un état à un autre, de tourner une page et de s’aventurer sur ce qui a toujours entouré l’artiste.

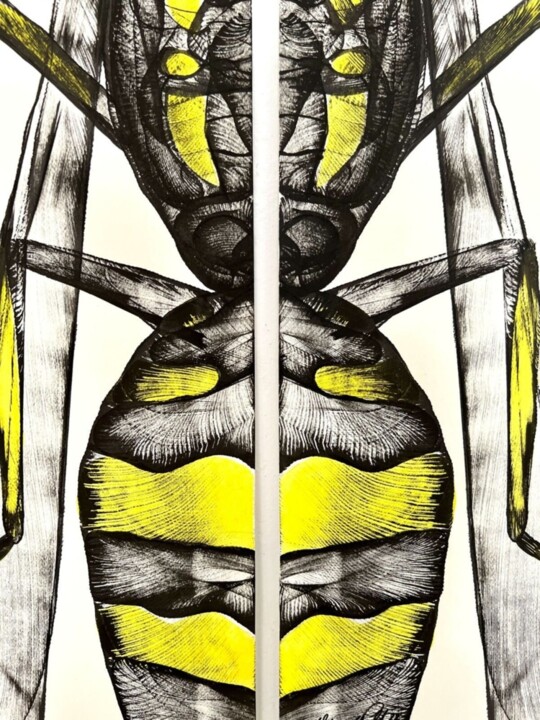

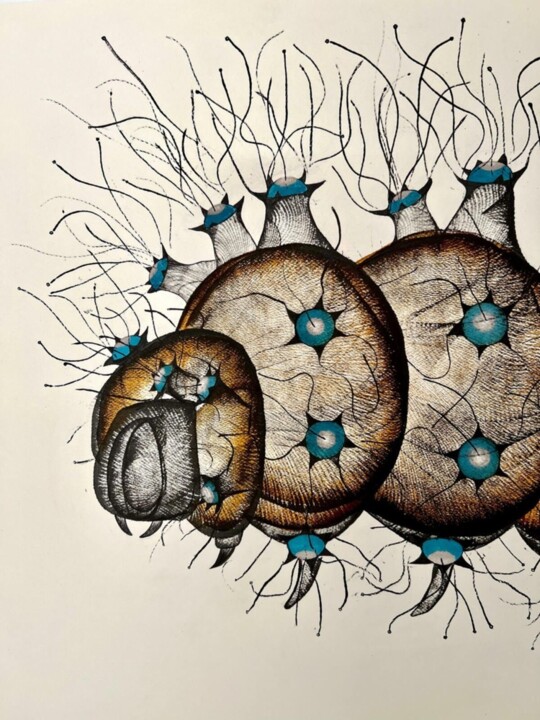

Chahrazed Fekih fait le grand saut et convoque tout ce petit monde : libellule, coccinelle, scarabée, mante religieuse, fourmi, mouche, papillon et se met, à coups de crayon, à les portraiturer, à étudier leurs postures, à examiner leurs formes, à saisir leurs couleurs. Elle se documente, lit, court les bouquinistes à la recherche de livres sur l’entomologie pour comprendre l’univers des insectes. Cette recherche dans le monde des sciencesamène l’artiste à s’interroger sur la technique : graphite, lavis, peinture, encre, aquarelle ? Comment montrer cette symétrie parfaite, ces détails hypnotiques, la délicatesse du détail… La technique de fil à encre va lui permettre de respecter cette symétrie, cette perfection des proportions comme elle le souligne, qui s’impose au regard. Ils sont si petits et si parfaits qu’il faut leur donner une place plus importante, la place qu’ils méritent pour mieux les voir et surtout les voir autrement.

De nouveau la technique entre en jeu. Le fil de différentes épaisseurs, encré et posé entre deux feuilles de papier, est retiré délicatement laissant des traces symétriques sur les deux feuilles. Les formats sont alorslimités. Pour contourner cette difficulté, l’artiste joue l’assemblage et met en valeur la symétrie en scindant l’œuvre en quatre éléments. Ce parti pris imposé par la représentation et l’échelle, permet de mettre en valeur la magie de l’insecte qui, déployé, montre sa régularité et son harmonie.

Ce changement d’échelle dans la perception du sujet nous pousse, simple spectateur, à réviser notre regard et à établir une autre relation avec le monde des vivants dans sa totalité. Dans la démarche de Chahrazed Fekih, recherche et pratique se mêlent étroitement. Dans l’atelier débordant d’ouvrages, de feuilles, de photographies, on est invité dans un autre monde. Un livre a une place particulière, « Apprendre à voir. Le point de vue du vivant » de Estelle Zhong Mengual où il est question de femmes naturalistes, de sensibilité à la nature et de regarder autrement ce qui nous entoure. Dans cette démarche de réflexion, l’artiste met en place des planches d’étude qui met en évidence ses recherches avec des textes de scientifiques et d’artistes intéressés par le thème de la nature, mais aussi de vieux papiers, des photos anciennes, des planches demanuels d’un autre temps. Ces collages mettent en avant le processus créatif de l’artiste et montrent qu’au commencement Chahrazed Fekih a regardé de plus près et s’est émerveillée.

Elsa Despiney

Tunis, octobre 2022

Les minuscules colosses de Chahrazed Fkih

Insectum,

Merveilles et Emerveillement

Ou

Les minuscules colosses de Chahrazed Fkih

Une exposition sur une planète inconnue, la terre, redécouverte à l’échelle du millimètre. Ses habitants, des créatures fantastiques : les insectes. Les paysages, les forêts impénétrables que sont les touffes d’herbe, les feuilles d’arbre ou les gouttes de rosée grosses comme des ballons.

Quelle taille faut-il avoir pour mériter votre estime ? Ce mot de Michelet à ceux qui méprisent les insectes peut être retourné à tout un chacun : les insectes sont souvent ignorés. Leur monde, écrit Jean-Marc Drouin, est marqué d’une double altérité : étrange par rapport à nous, il est éclaté en de multiples formes. Pourtant, ces minuscules colosses ne cessent d’habiter notre pensée : présents dans nos expressions familières, ils ont inspiré les écrivains entomologistes, Proust ou Nabokov, qui dissèquent à travers eux les comportements humains. Utilisés comme miroir de nos sociétés, ils fournissent aussi des modèles scientifiques de premier plan.

Avec cette nouvelle exposition, la deuxième exactement, Chahrazed Fkih renoue avec la grâce qui avait entouré la première, intitulée Exaltation, Mystère de la vie en mai 2021. L’on avait découvert l’artiste, comme on redécouvrait la vie, en période post-pandémique.

Chahrazed Fkih nous avait fait prendre conscience d’un monde, à l’ère de l’anthropocène, celui auquel nous n’accordons généralement pas d’importance ni d’intérêt, celui du minuscule. Avec la pandémie, la toute puissance de la nature et la vanité de la condition humaine, très égocentrée, s’était imposée comme une évidence, dans nos vies à l’arrêt. L’on avait rencontré un univers graphique où le trait humain était au service de la nature, des insectes et des végétaux. Aujourd’hui, son univers plastique opère un glissement sémantique centré sur les insectes, avec lesquels elle a noué une relation particulière.

Tout est dans le point de vue, le regard et l’acceptation. Le dialogue est dans les deux sens et l’on sent l’artiste habitée par ses nouveaux compagnons de route. En noir et en blanc, à coups de crayon et de fil à encre, elle constitue des représentations anatomiques où l’entomologique, hors d’échelle, s’allie à l’humain. Ses collages délicats, très dessinés, minutieux et rigoureux viennent ajouter une finesse supplémentaire à un ensemble graphique très fort, et expriment la vulnérabilité et la toute puissance de la nature.

On butine avec plaisir dans cette profusion d’exemples et de références, qui font aux petites bêtes une place de choix. Abeilles, papillons, fourmis, coccinelles... Les insectes sont souvent classés comme utiles ou nuisibles, ces petites bêtes suscitent dans le public cette double réception mise en évidence par Apollinaire dans son Bestiaire. La profusion des insectes convoqués, magnifiés par l’iconographie témoigne de la fascination de l’artiste pour ces prototypes calligraphiques dotés de vie.

Ces vivants minuscules représentent la catégorie visible la plus excentrée de l’animal et du non-humain. D’où l’intérêt de questionner ces figures de l’altérité pourtant si présentes dans toutes les sphères de la représentation.

Les classiques de la littérature et du cinéma qui ont placé l’insecte au cœur de leur diégèse illustrent différentes formes d’adaptation ou de réappropriation : on peut citer entre autres, Le Scarabée d’or d’Edgar Poe, La Métamorphose de Kafka, La mouche de Cronenberg. Du côté des classiques de l’enfance, s’imposent d’inoubliables personnages d’insectes : le grillon de Pinocchio, les insectes dans les voyages d’Alice Au Pays des Merveilles, Maïa l’abeille de Bonsels… Et Chahrazed Fkih, avec élégance, creuse ce sillon avec une détermination remarquable, allant de Merveilles en émerveillement.

La présence des insectes, dans l’imaginaire artistique ou littéraire traduit souvent les inquiétudes suscitées par l’avenir d’une planète et d’une condition humaine également menacées. Leur disparition, pour la communauté scientifique, préfigurerait la fin du vivant sur la terre.

Chahrazed Fkih , héritière de toutes ces inquiétudes, se demande à son tour si l’insecte intéresse en lui-même ou en tant que représentation symbolique , de métamorphose en imago, de la forme ultime de la vie à la mise en forme de ses premières représentations . L’artiste va même plus loin, en faisant sienne leur pensée collective, dans son texte qui se termine par ces mots éloquents : Nous , les insectes .

En tout cas, qu’il soit héros, compagnon ou comparse, apprivoisé ou maintenu dans sa radicale altérité, par son apparence et par son comportement individuel et social, l’insecte nous contraint au décentrement pour soupeser les notions de nature et de culture. Se pencher sur ces êtres si différents et d’une telle diversité dans l’ordre du minuscule questionne sans doute à la fois la condition humaine et la condition animale, comme l’écrivait Guillevic dans le poème conclusif du recueil Pas si bêtes ! consacré pour un tiers aux insectes :

De me voir devant vous, Je suis seul tout à coup. Je souffre d’être un autre Et me voudrais des vôtres. Edia Lesage, octobre 2022