历史背景

清明节,又称扫墓节,是中国传统节日,中国、香港、澳门、台湾和东南亚多个国家的华人都会庆祝这个节日。清明节是中国传统阴阳历第五个节气的第一天,即春分后第 15 天,通常是 4 月 4 日、5 日或 6 日。清明节是庆祝春天的节日,中国家庭会去祖先的坟墓扫墓,并向祖先献上祭品,例如传统食物、香和金纸,以纪念祖先。

清明节的起源可追溯到 2500 多年前,与寒食节有关,寒食节是为了纪念春秋时期晋国贵族介子推而设立的。介子推跟随重耳流亡,曾割下重耳大腿上的肉供养他的君主。重耳,即后来的晋文公,没有犒赏介子推,介子推便与母亲隐居在一片森林中。晋文公找不到介子推,便下令放火焚烧森林,结果两人不慎丧命。为了纪念介子推,人们下令在他忌日这天不准生火,寒食节由此而来。随着时间的推移,这一习俗逐渐演变,寒食节缩短为春季中旬清明节前后三天。

清明节如今的重要性要归功于唐朝的玄宗。公元 732 年,为了遏制富裕公民举行的奢侈的祖先仪式,玄宗下令每年只能在清明期间正式祭拜一次。如今,清明是中国大陆的公共假日,人们在这一天吃青团,这是一种用糯米和艾蒿或大麦草制成的绿色饺子。在台湾,这个节日以前是在 4 月 5 日庆祝的,以纪念蒋介石的逝世,尽管随着蒋介石声望的下降,这种做法已经逐渐消失。琉球群岛也有类似的庆祝活动,当地人称之为 Shīmī。

佟氏宗祠,元宵节供品,© Three huntings,来自维基百科

清明艺术中的主题与象征

清明节,又称扫墓节,其主题和象征丰富多彩,深深植根于中国文化和艺术表现形式中。清明节的主要活动是扫墓,即家人前往祖先的坟墓,清理墓碑、祈祷和举行仪式。这种习俗体现了儒家的孝道和对祖先的尊重,反映了对逝者的深切敬意,这是中国传统的基石。

仪式纯洁和保护的象征意义:清明节的重要象征之一是使用石榴和柳枝。人们相信这些树枝具有驱除恶灵和厄运的力量。人们经常在头上戴柳枝或在家中放置柳枝,类似于基督教在棕榈主日使用棕榈叶。这种仪式强调了清明艺术和传统的一个共同主题:对保护和纯洁的渴望。

祖先祭品和纸质复制品:清明节的艺术表现通常包括家人在墓地祭祀的场景。传统祭品包括食物、香和纸钱。纸钱(也称为灵魂钱)和纸质复制品(如房屋、汽车和电子设备)被焚烧,为来世的祖先提供食物。这种做法强调了对祖先的关怀和供养的延续,这是节日的中心主题。

放风筝和户外活动:清明节不仅是庄严纪念的日子,也是家庭聚会和户外活动的日子。节日的艺术描绘经常展示人们放风筝的场景,风筝有时被塑造成中国民间传说中的动物或人物。清明节放风筝象征着自由和烦恼的释放,将人间与天堂连接起来。节日的这种欢乐气氛反映在传统歌曲和诗歌中,这些歌曲和诗歌颂扬了春天的美丽和家庭的重要性。

历史和英雄纪念:清明节也是纪念民族和传奇英雄的日子。四五运动和天安门事件等重大历史事件都发生在清明,为清明节增添了政治和社会意义。艺术作品常常捕捉到对国家做出重大贡献的人的怀念和敬意。

融入当地习俗:在马来西亚和新加坡,清明节既保留了传统精髓,又融入了当地习俗。例如,清明节以精心策划的家庭聚会和仪式为标志,这些仪式可追溯到明清两代。海外华人社区一丝不苟地保留了这些习俗,体现了古老传统与现代习俗的融合。这种文化延续性经常在展示多代家庭参加清明仪式的艺术作品中得到体现。

现代改编:当代清明艺术也反映了节日的现代改编。例如,一些家庭现在选择携带鲜花而不是焚烧纸祭,以符合环保意识。这种转变体现在现代艺术诠释中,在传统主题与现代情感之间取得平衡。

清明上河图

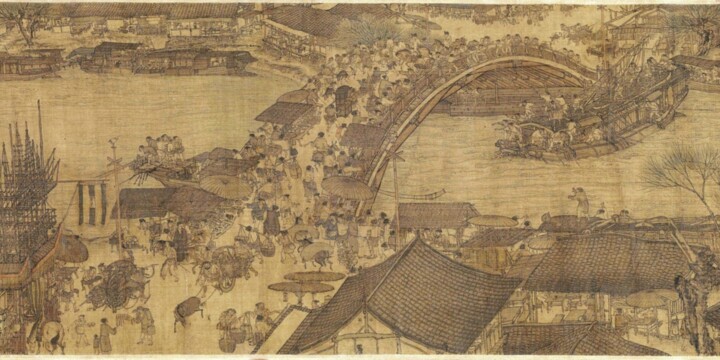

绘画:清明节一直是中国绘画中反复出现的主题,尤其是著名的宋代卷轴画作《清明上河图》,该画作由张择端创作。这幅杰作虽然描绘了开封市的繁华生活,但并没有明确描绘节日活动。尽管如此,这幅卷轴画仍然是一件珍贵的文化文物,为人们了解过去提供了一扇窗户,并激励了一代又一代的艺术家。

清明上河图,原版木桥细节图,© Three huntings,来自维基百科

文学:清明节在中国文学中留下了浓墨重彩的一笔,在各种文学作品中都有提及。杜牧的诗中以细雨凄凉的道路描绘了清明节的本质,唤起人们的渴望和反思。同样,在越南文学中,《乔传》也描述了这个节日,主人公在清明节期间遇到了春天的空灵之美,展示了清明在不同文化和文学传统中的持久影响力。

清明节有着 2500 多年的传统,是中国对祖先的崇敬和丰富文化遗产的集中体现。从古代纪念介子推的起源到现代以青团子和家庭聚会为标志的公共假日,清明节在保留其尊重历史的核心价值的同时,也经历了演变。通过描绘古代城市生活的绘画和描绘春天之美的文学作品中的清明艺术,我们不仅见证了清明的仪式,还见证了中国文化中根深蒂固的永恒主题和丰富的象征意义。清明节在海外华人社区的改编及其现代诠释凸显了传统在不断变化的世界中的韧性和适应性。清明节超越了其节日的角色,成为文化认同、集体记忆以及生命和记忆永恒循环的深刻表达,弥合了过去与现在之间的鸿沟。

Selena Mattei

Selena Mattei