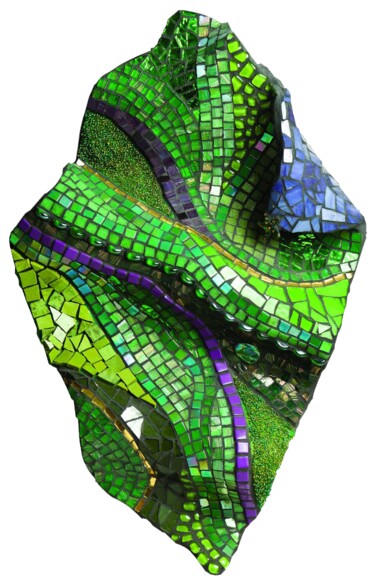

"TULIP CARPET" (2020)Dipinto di Oxana Babkina.

"TULIP CARPET" (2020)Dipinto di Oxana Babkina.

Sicuramente, all’interno dell’immensa vastità del racconto della storia dell’arte, si distinguono per popolarità e ricorrenza le opere di formato rettangolare o quadrato, le quali hanno spesso messo in ombra i meno diffusi supporti rotondi o, addirittura di altre forme. In realtà, esiste un’epoca in cui i supporti circolari, detti “tondi” (la parola italiana per dire cerchio), godettero di una particolare fortuna, sto parlando dell’epoca Rinascimentale, periodo in cui, facendo riferimento all’imago clipeata dell’antica Roma, il cerchio tornò ad essere una popolare figura, nonché indiscusso simbolo legato all’idea di perfezione. Al fine di dimostrarvi quanto detto mi basterà fare riferimento ai capolavori rotondi custoditi all’interno di una sola città italiana: Firenze, capoluogo toscano in cui il sogno rinascimentale ebbe inizio e mai fine, perché anche oggi la città vive dell’indelebile lustro di un tempo che fu, costantemente ricordato dai suoi solenni edifici e monumenti, spesso raccolti nelle più importanti istituzioni della città. Proprio a proposito di quest’ultime, voglio far partire questo racconto, che ci porterà a far visita ai più grandi maestri dell’epoca, dalla Galleria degli Uffizi, uno dei musei più importanti del mondo, che custodisce uno assai noto tondo della storia dell’arte, ovvero la Sacra Famiglia (1504-06) di Michelangelo, tempera su tavola volta a raffigurare i tre personaggi sacri che hanno simboleggiato per eccellenza il giusto modello familiare: San Giuseppe, Gesù bambino e la Madonna. Tali figure, colte in un momento di serena vita familiare, rappresentato un soggetto altamente popolare della cultura rinascimentale, il quale subì molteplici variazioni, come, in questo caso, esso venne “associato” all’immagine di alcuni giovani nudi, che, collocati sullo sfondo della tavola, interagiscono fra di loro sotto una piccola porzione di cielo. Oltre a quanto vediamo, il suddetto capolavoro, detto anche Tondo Doni, ci racconta di altri aneddoti di un’epoca lontana, in quanto esso fu concepito nel periodo in cui si concretizzò la compresenza fiorentina di Leonardo, Michelangelo e Raffaello, artisti che apportarono uno scatto di crescita al già vivace ambiente del capoluogo, che nel primo decennio del secolo visse una stagione di altissimo fervore culturale.

Michelangelo, Tondo Doni, c. 1506. Tempera su tavola, 120 x 120 cm. Firenze: Uffizi.

Precede di poco il suddetto capolavoro Michelangiolesco la Madonna del Magnificat (1483-85) di Botticelli, tempera su tavola realizzata su supporto rotondo, sempre conservata agli Uffizi, il cui titolo è derivato dalla stessa parola che il Gesù Bambino indica sulla pagina aperta di un libro, dove appare, in maniera chiaramente leggibile, parte del cantico scritto nel Vangelo di Luca, la cui prima frase recita proprio “Magnificat anima mea Dominum” (L’anima mia magnifica il Signore). Tale scena, in cui appare anche la Vergine incoronata dagli angeli, si svolge davanti a una finestra, che, come se volesse dividere il regno celeste dal mondo terreno, si apre su un chiaro paesaggio campestre. Infine, a proposito di un piccolo dettaglio degno di nota, i chicchi del melagrana del capolavoro, sfiorati dalle dita dei principali protagonisti, richiamano il sangue versato da Gesù per la salvezza umana. Passando invece ad un altro momento più lieto della vita di Cristo, è d’obbligo prendere in considerazione l’ultima opera degli Uffizi di questa rassegna, ovvero l’Adorazione dei Magi Tornabuoni (1487), tondo di Domenico Ghirlandaio in cui, tenendo presente dell’esempio di Botticelli e di Leonardo, l’artista ha creato una composizione in cui i personaggi, che si collocano alle spalle della Sacra Famiglia, lasciano uno spazio vuoto al centro ideale della scena, all’interno della quale il gruppo della Madonna col bambino è impostato secondo uno schema piramidale. Ulteriori significati dell’opera sono riconducibili ai soggetti architettonici del suo sfondo, all’interno del quale la capannuccia è stata ricavata da un ampio e antico porticato in rovina, tacito simbolo del declino della religione pagana da cui nacque il Cristianesimo. Dopo le sacre famiglie per eccellenza possiamo passare ad una discendenza decisamente profana, ma comunque di alto livello, in quanto generatrice di due tondi imprescindibili della storia dell’arte, riconducibili all’operato di Filippo Lippi e del figlio Filippino, artefici del Tondo Bartoli (1452-53) e del Tondo Corsini (1481-82).

Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei Magi Tornabuoni , 1487. Tempera su tavola, diametro 172. Firenze: Uffizi.

Domenico Ghirlandaio, Adorazione dei Magi Tornabuoni , 1487. Tempera su tavola, diametro 172. Firenze: Uffizi.

A proposito del primo, l’opera, conservata presso la Galleria Palatina di Firenze, rappresenta uno dei primi tondi rinascimentali, che è probabilmente stato il “modello” del sopra menzionato capolavoro di Botticelli, nonché dell’operato di altri artisti noti del secondo Quattrocento. In particolare, come faccio e pensare che il maestro de La Nascita di Venere abbia preso spunto da Lippi? Facile! Basta fare riferimento al piccolo, ma significativo dettaglio del melagrana, dal quale, nel caso dell’opera del 1452-53, il Bambino ha estratto un chicco per mostrarlo alla madre, gesto da interpretarsi come una chiara allusione alla fertilità e alla regalità della Vergine. Infine, sullo sfondo dell’opera di Lippi sono state dipinte altre scene legate alla vita di Maria, in particolare l’Incontro alla Porta d’Oro di Giovacchino e Anna e La Nascita della Vergine. Andando di padre in figlio, concludiamo il nostro racconto “circolare” giungendo alla figura di Filippino Lippi, autore del tondo più grande del Rinascimento italiano: La Madonna e Bambino con san Giovanni Battista e angeli, altrimenti noto come Tondo Corsini, dipinto della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze sicuramente degno di nota per l’innovativo modo in cui l’architettura e il pavimento non assecondano la forma del supporto, volto ad ospitare anche uno sfondo sfumato, da riconoscersi come una della prime testimonianze dell’impatto della pittura di Leonardo in un quadro dell’epoca. Infine, è bene tenere presente di come il successo dei tondi all’interno della storia dell’arte, pur presentando alti e bassi, si sia protratto fino ai giorni nostri, proprio come si evince dalle opere di alcuni artisti di Artmajeur, quali, ad esempio, Valérie Depadova, Laetitia De Meyer e Margarita Ivanova.

ROSE - 635 (2022) Dipinto di Aykaz Arzumanyan.

ROSE - 635 (2022) Dipinto di Aykaz Arzumanyan.

RIPOSO CON I FIORI (2022) Dipinto di Valérie Depadova.

RIPOSO CON I FIORI (2022) Dipinto di Valérie Depadova.

Valérie Depadova: Riposo con i fiori

Purtroppo, come nel caso dell’uovo e della gallina, non conosciamo se per il dipinto di Depadova sia nato prima il tondo o il soggetto raffigurato, ovvero se l’artista si sia immaginata una donna dormiente da raccogliere all’interno di un supporto circolare, o se proprio quest’ultimo le abbia fatto pensare ad un effigiata dolcemente raccolta su sé stessa. Ciò che appare però maggiormente certo è lo stile “fanciullesco” del dipinto, che subito mi fa tornare alla mente gli stilemi dell’arte naïf, produzione artistica decisamente segnata da una notevole semplificazione concettuale, nonché una “modesta” tecnica esecutiva, che, volta ad “ignorare” l’impianto prospettico e compositivo d’insieme, rifugge ogni legame con la realtà culturale ed accademica della società in cui è prodotta. A questo punto sorge una domanda: a quale popolare artista naïf è possibile “accostare” l’operato della suddetta pittrice di Artmajeur? Sicuramente la tematica del sonno accomuna Il riposo con i fiori a la Zingara addormentata (1897) di Henri Rousseau, capolavoro che immortala, nel suo primo piano, una donna vestita con un abito lungo e colorato, intenta a dormire serena impugnando un bastone, che poggia una delle sue estremità su di una terra desertica. All’interno di quest’ultimo arido contesto, oltre a diversi oggetti, si scorge la figura di un leone, intento, probabilmente, a vegliare sul riposo della zingara. In modo analogo, alcuni fiori fluttuanti si accostano alla “sagoma” della protagonista del dipinto di Depadova, probabilmente cullando con il loro profumo il dolce dormire dell’effigiata.

"WONDERLAND II" (2023) Scultura di Laetitia De Meyer (LDM).

"WONDERLAND II" (2023) Scultura di Laetitia De Meyer (LDM).

Laetitia De Meyer: Il Paese delle Meraviglie II

Vi ricordate i cereali colorati che mangiavate avidamente da bambini, gettandoli in gran numero su una distesa di latte, in cui si ammassavano galleggiando e ondeggiando sinuosamente? Ecco, la moltitudine delle cicciute forme ad S, sapientemente disposte sul supporto rotondo di Wonderland II, mi ha fatto pensare alla visione aerea della tazza ricolma che avevo da bambina, risvegliando in me, allo stesso tempo, una grande consapevolezza. Di fatto, se facciamo riferimento alle parole dell’artista, la scultura di De Meyer non rappresenta solo un’allegra opera rotonda e colorata, in quanto essa è stata concepita come un chiaro monito dell’eccessivo consumo di plastica sul nostro pianeta, il quale, progressivamente invaso da quest’ultima, sarà probabilmente privato delle sue più succulente pietanze, costringendoci a cibarci del materiale del consumismo per eccellenza. A questo punto riporto la domanda retorica dell’artista di Artmajeur, che dopo questa triste rivelazione rincara la dose chiedendosi, e chiedendo allo spettatore, se la vita nella plastica è davvero così fantastica? Immaginandoci di sostituire ai cereali pietanze meno gustose, rispondiamo sicuramente di no, anche se i colori dell’opera, alquanto ottimisti, ci fanno sperare che la favola umana abbia sempre un lieto fine, offrendo al nostro genere future visioni d’arcobaleno, simili a quelle catturate da John Constable, Frederic Edwin Church e Albert Bierstadt.

Margarita Ivanova: Cerchio di betulla

Facendo riferimento alle parole della Ivanova, Circle birch, parte di una serie di opere ispirate dalla corteccia della betulla, accosta quest’ultima pianta al ciclo vitale umano, contraddistinto dalla catena infinita in cui si succedono, una dopo l’atra, le molteplici esistenze, che, tanto vaste nei loro numeri, non sono possibili da conoscere nel loro inizio e nella loro fine. Pertanto, ritengo che, anche se nel piccolo, il genere umano possa essere accostato ad un quasi eterno ciclo di ritratti, volti a raffigurare i connotati degli abitanti della terra nelle loro diversità, riassumibili, in piccolissima parte, nei tondi raffiguranti alcuni noti rappresentati dell’umanità: i quattro Evangelisti, sapientemente immortalati da Pontormo e Bronzino nella Cappella Capponi della chiesa di Santa Felicita a Firenze. A proposito di quest’ultimi olii su tavola, databili 1525 circa, essi furono commissionati da Ludovico Capponi a Pontormo, anche se Vasari ricorda l’intervento nel ciclo dell’allievo del maestro, ovvero Bronzino, tanto che oggi è solamente certa l’attribuzione del San Giovanni al primo e del San Matteo al secondo, mentre sugli altri due capolavori aleggia il “mistero” dell’autore. Ad ogni modo, nonostante le lievi differenze stilistiche, i tondi sono chiaramente parte di un programma unitario, aventi come soggetto figure a mezzo busto in pose insolite e ricercate, che, spesso sporgenti in avanti, rappresentano anche degli innegabili debiti michelangioleschi.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli