Paul Gauguin, Natura morta con tre cuccioli, 1888. Olio su tavola, 91,8 x 62,6 cm. Mamma.

Paul Gauguin, Natura morta con tre cuccioli, 1888. Olio su tavola, 91,8 x 62,6 cm. Mamma.

Il genere della natura morta: partiamo subito veloci!

Partiamo subito veloci, andando dritto al punto: quando leggete in qua e in la sul web, a proposito della natura morta, sarete in grado di consultare esempi ellenici, oltre che romani, medievali e rinascimentali. Essi si distinguono per la prevalente raffigurazione di soggetti inanimati, sia naturali, che artificiali. Nonostante siano effettimente queste le caratteristiche della tipologia di composizione in oggetto, essa divenne a tutti gli effetti un genere distinto, e quindi ufficialmente riconosciuto, specializzato e valorizzato, soltanto alla fine del Cinquecento. La storia prosegue col raggiugimento di una notevole popolarità e diffusione nel secolo successivo, nonostante poi, nel Settecento, la natura morta venne rilegata all’ultimo posto della classifica gerarchica delle tipologie di arte figurativa. Ad ogni modo, la progressiva notorietà acquisita dal genere si deve, in primo luogo, all’esempio fiammingo tra Cinquecento e Seicento, contesto in cui venne coniato, appunto, il termine “stilleven”, che letteralmente significa natura immobile. Se quest’ultima accezione è stata mantenuta nella lingue inglese, la stessa cosa non vale per quelle neo latine, dove la parola immobile è stata sostituita con morta (es. natura morta). Il cambiamento deriva da rivisitazione italiana del termine, che, avvenuta alla fine del Settecento, probabilmente per un banale errore di traduzione, ha trasformato la più antica locuzione olandese. A questo punto, il racconto continua nella mia classifica, capace di dimostrare il successo di un genere spesso sottovalutato, ma effettivamente affrontato da maestri immortali di ogni movimento, tendenza e corrente artistica.

Caravaggio, Cesto di frutta, 1597-1600. Olio su tela, 46×64 cm. Pinacoteca Ambrosiana, Milano.

Caravaggio, Cesto di frutta, 1597-1600. Olio su tela, 46×64 cm. Pinacoteca Ambrosiana, Milano.

1.Caravaggio: Canestra di frutta (1600)

Partiamo con una delle opere più celebri della storia dell’arte, appartenente, appunto, allo “sfortunato” genere della natura morta, mi riferisco, tanto per iniziare carichi di adrenalina con tendenza alla sindrome di Stendhal, a Canestro di frutta di Caravaggio, capolavoro datato 1600. Il dipinto è importante sia da un punto di vista storico-artistico, che di mero soggetto, in quanto esso, oltre che essere uno dei primi esempi del genere artistico della natura morta, rappresenta, tenendo fede alla poetica del vero dell’italiano, non solo frutta immacolata, ma anche una mela bacata e delle foglie secche e bucate da insetti. Il tutto è stato concepito dal maestro per alludere alla precarietà dell’esistenza umana, ma anche al fine di celebrare l’autentica imperfezione della natura. Il tutto, comprensivo di una canestra di vimini intrecciata, che, al centro della composizione, ospita al suo interno grappoli d’uva, pere, mele, fichi e pesche, posa su di un piano di legno, che corre parallelo allo sguardo dello spettatore, il quale, può solo concentrarsi sul realismo del soggetto, in realtà negato dalla presenza di alcuni dettagli. Di fatto, avete visto che, in maniera alquanto inverosimile, il pittore ha compiuto la missione impossibile di mettere accanto frutti di stagioni differenti? Infine, voglio anche giustificare la scelta del soggetto da parte di Caravaggio, che, in un contesto tardo-manierista, si sentì legittimato ad esprimere tutto il suo interesse per la natura, spesso antecedentemente usata come semplice elemento di contorno della ritrattistica o di tematiche religiose.

Rembrandt, Bue macellato, 1655. Olio su tavola. 95,5×68,8 centimetri. Louvre, Parigi.

Rembrandt, Bue macellato, 1655. Olio su tavola. 95,5×68,8 centimetri. Louvre, Parigi.

2.Rembrandt: Bue macellato (1655)

Continuiamo con la tachicardia, i capogiri, le vertigini, la confusione e le allucinazioni della sindrome di Stendhal, in quanto ci approcciamo ad un capolavoro ricco di significati simbolici, volto a testimoniare come tra Cinquecento e il Seicento trionfarono le composizioni di natura morta, tra le quali, quelle in cui comparivano le carcasse degli animali, da intendersi come lugubri e diretti memento mori, capaci anche di far esercitare gli artisti, che approcciavano alla complessità della forma e della cromia. Il Bue macellato di Rembrandt, capolavoro che raffigura la carcassa squartata di un animale sospesa per le due zampe posteriori, che sono legate a una trave di legno, ci rimanda però anche al celebre esempio della Crocifissione di Gesù. Adesso siamo giunti ad un momento critico della descrizione, in quanto l’opera rappresenta in realtà una falsa natura morta. Di fatto, la presenza di una donna sullo sfondo, che appare dietro ad una porta semi aperta, trasforma il dipinto in un quadro di genere, tutto intento a rappresentare una scena di vita quotidiana.

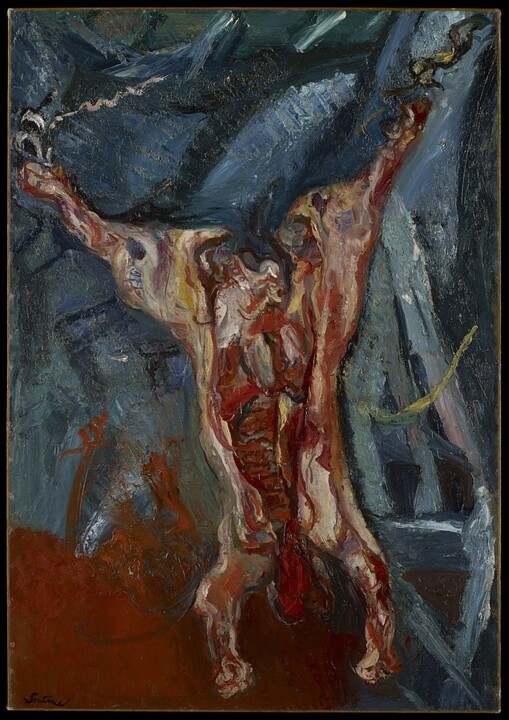

Chaim Soutine, Carcassa di manzo, 1925. Olio su tela, 147,32 x 113,03 cm. Collezione del Minneapolis Institute of Art.

Chaim Soutine, Carcassa di manzo, 1925. Olio su tela, 147,32 x 113,03 cm. Collezione del Minneapolis Institute of Art.

3.Chaim Soutine: Carcassa di manzo (1925)

A trasformare quanto sopra in un’autentica natura morta ci ha pensato Chaim Soutine! Mi riferisco alla sua Carcassa di manzo, opera del 1925 effettivamente ispirata dal capolavoro sopra descritto, che venne reinterpretato in una serie di opere di stesso soggetto del maestro russo. È bene sottolineare però come altri grandi maestri, tra i quali Daumier e Slevogt, approcciarono alla medesima tematica, anche se nel caso di Soutine è riscontrabile un’interpretazione particolarmente emotiva, ricca di colori intensi e saturi, capaci di riflettere la personalità eccentrica del pittore. Mi soffermo un attimo su quest’ultimo aspetto caratteriale dell’artista, al fine di svelarvi alcuni particolari lugubri sulle sue modalità d’esecuzione delle nature morte con animali in questione. Soutine, amico dei dipendenti di un macello parigino, acquistava da loro le carni per portarsele nel suo studio e dipingerle per settimane, arco di tempo durante il quale esse erano anche soggette a maleodoranti decomposizioni...Non sappiamo se tale fissazione per il mondo animale sia derivata da un’iniziale privazione, in quanto è risaputo come l’artista, quanto era ancora povero, evitava di comprare la carne perché troppo cara. Paradossalmente, egli, una volta ricco, decise di acquistarla solo per studiarla e dipingerla…

Vincent van Gogh, Girasoli, 1888. Olio su tela, 92,2 cm × 73 cm. Galleria Nazionale, Londra.

Vincent van Gogh, Girasoli, 1888. Olio su tela, 92,2 cm × 73 cm. Galleria Nazionale, Londra.

4.Vincent van Gogh: Girasoli (1888)

Lo sguardo dello spettatore si ferma sull’unico soggetto raffigurato dalla natura morta in questione: un mazzo di girasoli che è raccolto in vaso, le cui forme posano su di un piano giallo, pronto a stagliarsi su di una parete chiara. I girasoli, colti in diversi gradi di maturazione, appaiono, in maniera analoga, all’interno di una serie di sette opere dell’artista, concepita per decorare la camera di Arles, che van Gogh aveva destinato all’amico e collega Gauguin. Mi soffermerei un attimo sulla parola amico, rivelandovi che, in realtà, l’artista francese raggiunse Vincent effettivamente solo dietro a compenso monetario di Theo van Gogh. Ma perché c’era stato bisogno dei soldi? Beh, diciamo che Gauguin già si immaginava che vivere con Vincent sarebbe stato un tantino problematico, in più egli non amava affatto la sopra citata provincia mediterranea. Ad ogni modo, Paul si liberò dell’amico poco tempo dopo, ovvero quando, inseguito ad uno dei litigi più noti della storia dell’arte, lasciò Arles generando in van Gogh una crisi autolesionista, che sfociò nell’ormai triste ed iconico taglio dell’orecchio. Tornando ai fiori, i girasoli delle diverse composizioni sono anche noti per cambiare sempre nel loro numero, oscillando dai quattrodici ai quindici esemplari. Perchè questa particolare scelta? A Vincent era caro il 14 perché si riferiva al numero degli apostoli, mentre con il 15 egli menziona all’interno del medesimo riferimento anche se stesso (14 apostoli + Vincent). Ironia: questa top 10 parla di fatti che è meglio non ripetere a casa!

Paul Gauguin, Natura morta con tre cuccioli, 1888. Olio su tavola, 91,8 x 62,6 cm. Mamma.

Paul Gauguin, Natura morta con tre cuccioli, 1888. Olio su tavola, 91,8 x 62,6 cm. Mamma.

5.Paul Gauguin: Natura morta con tre cuccioli (1888)

Da animalista che sono dovevo per forza rimediare alla presenza, all’interno di questa top 10, di esseri viventi deceduti, proposito che esaudisco parlando di Still life with three puppies di Gauguin, opera, che, allo stesso tempo, mi fa sorgere dei dubbi. Di fatto, se parliamo di natura morta, come, in effetti, gli animali potrebbero anche essere vivi? Se vogliamo essere fedeli ai presupposti del genere, la fauna dipinta dovrebbe essere effettivamente morta e, quella viva, sarebbe accettabile solo se realizzata a partire da modelli deceduti. Sappiamo comunque che nel contesto figurativo nel quale si trova ad operare Gauguin, egli è ormai alquanto libero da questo genere di più antiche limitazioni, tanto che all’epoca della realizzazione di Still life with three puppies, egli stava vivendo in Bretagna insieme ad un gruppo di artisti sperimentali. Proprio con questi ultimi egli si allontanò dalle rappresentazioni più realistiche, sfociando, in alcune occasioni, in stilemi dal sapore parzialmente astratto, frutto dell’unione da lui sostenuta tra sogno e natura. Ad ogni modo, componente determinante del capolavoro è anche la peculiare interpretazione degli stilemi dell’arte giapponese, riscontrabili, ad esempio, nella delineazione in blu dei corpi dei cuccioli, oltre che nel motivo del loro mantello, volto a richiamare quello della stampa della tovaglia.

Paul Cezanne, Natura morta con mele e arance, 1899. Olio su tela, 74×93 cm. Museo d'Orsay, Parigi.

Paul Cezanne, Natura morta con mele e arance, 1899. Olio su tela, 74×93 cm. Museo d'Orsay, Parigi.

6.Paul Cezanne: Natura morta con mele e arance (1899)

Eccoci, siamo tornati a descrivere un’altra delle opere più popolari del genere: perché ho detto quello che ho detto?Allora, è importante sapere che in Natura morta con mele e arance molti storici dell’arte hanno riconosciuto un dipinto precursore del cubismo, in quanto esso riporta l’utilizzo di figure geometriche concepite per rappresentare i frutti, oltre alla presenza delle linee spezzate delle piege dei tessuti. Andiamo adesso a descrivere quanto anticipato: su di un telo trovano posto alcune mele e arance, in parte sparse, in parte riunite su piatti, che, nella parte destra del supporto, sono anche accompagnati dalla presenza di una brocca. Il sopra citato telo poggia su di un tessuto floreale, volto ad esplicitare la presenza dei complementari blu e arancione. Approfondiamo adesso quest’ultimo aspetto cromatico del capolavoro, tutto intento a descrivere i suoi oggetti utilizzando variazioni tonali, che, nel caso della frutta, vanno dal giallo al rosso. La visione di queste cromie non ci è offerta da un punto di vista che gode dell’applicazione delle regole geometriche, in quanto lo spazio è il risultato della sovrapposizione di volumi molto semplici, ripresi da un punto di vista rialzato.

Frida Kahlo, Viva la Vida, Angurie, 1954. Museo Frida Kahlo. @danielharoro

7.Frida Kahlo: Viva la Vida (1954)

L’importanza e l’iconicità dell’opera in questione si scoprirà nel corso della narrazione, ma, per il momento, voglio anticiparvi qualcosa rivelandovi, che ho scelto questo dipinto, per mostrare il potenziale del genere della natura morta, altrettanto capace di lanciare messaggi altamente positivi e speranzosi. Quanto appena detto nasce però da un forte contrasto, elemento sempre presente all’interno dell’operato di Frida. In questo caso il dualismo è dovuto al fatto che l’artista dipinse il capolavoro in gravi condizioni di salute e, ciònonostante, ella raffigurò dei cocomeri, simbolo per eccellenza della vivacità della vita. Quando osserviamo con attenzione questi ultimi soggetti, però, notiamo che essi stanno affrontando differenti fasi di maturazione, molto probabilmente allusive delle diverse età dell’essere umano. Ad ogni modo, l’ottimismo si diffonde a partire dall’uso dei rossi, uniti ai verdi complementare delle bucce del frutto, aspetto cromatico che genera un piacevole e vibrante contrasto. Infine, le intenzioni della pittrice, fino ad esso solo ipotizzate, appaiono chiare nell’anguria posta più in basso, che riporta la frase: “Viva la vida – Coyoacàn 1954 Mexico“. Come si interrompe la narrazione a riguardo del dipinto, termina quella a proposito di Frida, in quanto Viva la vida è, a tutti gli effetti, l’ultima opera che l’artista realizzò...

Salvador Dalí, Natura morta vivente, 1956. Olio su tela, 125 cm × 160 cm. Museo Salvador Dalí, San Pietroburgo, Florida.@

artpreciatetheday

8.Salvador Dalí: Natura morta vivente (1956)

La strana associazione dinamismo-natura morta si verifica invece in Living Still Life di Salvador Dalì, capolavoro del 1956, realizzato nel periodo che il catalano definì Misticismo nucleare, momento pittorico in cui egli cercò di indagare a proposito delle relazioni tra mente conscia e fisica quantistica. Come posso provare a spiegare quanto detto in modo semplice? Bene, Dalì, per realizzare il capolavoro in questione, si ispirò, facendo appello al suo conscio, al ricordo dell’esempio di Van Schooten, reso dalla sua natura morta Table with Food. A proposito della fisica, essa entra in gioco quando il maestro ha trasformato l’olandese tavola imbandita, conferendogli il miracolo del movimento, da intendersi, ovviamente, in perfetta chiave surrealista. Di conseguenza, il genere della natura morta, generalmente statico, diviene, come da titolo, vivente! L’esistenza è, in questo caso specifico, testimoniata dal moto degli oggetti, riducibili, nella loro più piccola componente, a particelle atomiche. Mediante quest’ultime giungiamo al concetto generativo del dipinto, il già citato Misticismo nucleare, indissolubilmente ispirato dalla nefasta e terrificante bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti sul giappone.

Andy Warhol, Campbell's Soup Cans, 1962. Pittura polimerica sintetica su tela, 51 cm × 41 cm. Museo di Arte Moderna.

9.Andy Warhol: Scatole di Campbell’s soup (1962)

Le 32 identiche serigrafie, ispirate alla confezione della zuppa Campbell’s, ripetono volutamente il soggetto in questione, perseguendo l’intento di dar vita ad un installazione, che intende riproporre la disposizione seriale tipica dei prodotti da supermercato. La tematica, interpretata più volte dall’artista, è stata resa per la prima volta nel capolavoro in questione, che è stato concepito anche per alludere alla costante presenza della zuppa all’interno della vita degli americani dell’epoca. Basti pensare che lo stesso Andy, una volta realizzata l’opera, confessò di aver mangiato ripetutamente il prodotto per vent’anni! Perdipiù, mediante l’onnipresenza dell’immagine in questione, egli ha altresì sovvertito all’idea della pittura in qualità di mezzo di invenzione e di originalità, in quanto la serialità di Scatole di Campbell’s soup è dovuta all’uso di una tecnica a stampa serigrafica semi-meccanizzato. Ad ogni modo, in tutto quello che ho scritto c’è un imprecisione: trovala! Scherzo, ma tengo a precisare che le lattine di zuppa non sono, come sopra annunciato, tra loro identiche, poiché ogni dipinto rappresenta la replica di un modello originale, sul quale è stato applicato qualche dettaglio distintivo. A questo punto, Andy ha forse messo involontariamente in luce quelle particolari caratteristiche, che rendono unici anche gli oggetti industriali?

Giorgio Morandi, Natura morta, 1949. Collezione privata.

10.Giorgio Morandi: Natura morta (1950)

Alcuni oggetti domestici sono raggruppati quasi al centro del dipinto, dove poggiano su di una superficie indefinita, per stagliarsi contro a uno sfondo di tonalità affine, ma più chiaro. A cosa è dovuta la scelta di immortalare pochi oggetti semplicemente disposti? Per rispondere bisogna tornare agli anni Quaranta e Cinquanta del Novecento, periodo in cui il pittore optò per questo tipo di composizione, al fine di concentrarsi maggiormente sull’analisi della tecnica pittorica. Sempre perseguendo questa finalità, le sua nature morte divennero anche anche meno “fantasiose”, poichè intente a riproporre perlopiù i medesimi soggetti, pricipalmente bottiglie, brocche, vasi e ciotole. Allora cosa rendeva assai distinta ogni opera dall’altra? Il formato, il punto di vista e la luce! Di fatto, Morandi si concentrò sulle minime variazioni di tono, anche se predilesse l’uso di cromie tendenti al grigio, all’avorio e al bianco, senza dimenticare di contrapporvi colori saturi, come l’arancione, il rosa e il blu. Quali sono altre costanti da aggiungere al suo operato? Il pittore soleva dipingere con le sue più tipiche pennellate gommose, aventi il fine di dar vita a visioni morbide, dai confini “fluttuanti”. Tale caratteristica è data dal fatto che le luce vivida schiarisce le ombre, le quali, insieme alle fonti luminose, sono realizzate mediante campiture di colore bidimensionale, che, a tutti gli effetti, tendono a smaterializzare gli oggetti!

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli