Sapete quali sono le 5 città che hanno maggiormente rapito il cuore degli artisti?

Alcuni luoghi non sono semplici scenari immobili, ma organismi pulsanti di cultura, d'idee e di sogni. Certe città sembrano parlare un linguaggio segreto che solo l'arte, attraverso le mani e gli occhi dei suoi interpreti, riesce a tradurre. Sono spazi magnetici dove la bellezza si intreccia con la storia, e ogni vicolo, ogni piazza, ogni caffè diventa fucina di ispirazione e di incontro. In queste città, gli artisti non solo creavano, ma vivevano e dialogavano, spingendosi oltre i confini conosciuti dell’immaginazione. Il mercato dell’arte vi pulsava come un cuore giovane, mentre nuove idee sbocciavano ogni giorno come fiori inattesi, pronti a trasformare il linguaggio visivo di un'epoca.

Ma ciò che rende queste città davvero immortali nel panorama della storia dell'arte è che esse stesse — non solo i loro abitanti, le loro scene di vita o le loro astrazioni concettuali — sono divenute protagoniste. Sono state ritratte, narrate, sognate. La pittura di storia, il ritratto, la scena di genere o l’astrazione hanno trovato in esse terreno fertile, sì, ma soprattutto, queste città si sono offerte direttamente allo sguardo degli artisti: si sono fatte veduta, architettura dipinta, soggetto principale. Parigi, Venezia, Firenze, Londra, New York: più che sfondi, sono diventate esse stesse icone visive, tra i soggetti più rappresentati di tutta la storia dell'arte.

Canaletto, The Entrance to the Grand Canal, Venice, 1730. Museum of Fine Arts, Houston, Houston

Canaletto, The Entrance to the Grand Canal, Venice, 1730. Museum of Fine Arts, Houston, Houston

Favorite Venice (2025) Dipinto di Rakhmet Redzhepov

Favorite Venice (2025) Dipinto di Rakhmet Redzhepov

L’incanto di Venezia: tra la precisione di Canaletto e la poesia di Redzhepov

Immaginate di trovarvi nella Venezia del Settecento, in un mattino terso in cui l'aria sa di salsedine e di pietra antica. Aprendo la finestra della vostra casa affacciata sul Canal Grande, il primo sguardo incontra un teatro liquido di gondole, vele leggere e palazzi che sembrano galleggiare sull’acqua. È questa visione incantata che Canaletto, con occhio sapiente e mano magistrale, cattura nella sua opera The Entrance to the Grand Canal, Venice, realizzata intorno al 1730.

Davanti a noi si staglia la maestosa Basilica di Santa Maria della Salute, splendente di marmi bianchi sotto il cielo veneziano, mentre la vita scorre lenta e operosa lungo le rive del canale. Le gondole si incrociano in un silenzioso balletto, le vele delle barche disegnano linee leggere contro l'orizzonte chiaro, e ogni edificio racconta una storia di splendore e fatica. In questo dipinto, Canaletto non si limita a rappresentare Venezia: egli la organizza, la idealizza, la trasforma in un microcosmo perfetto, dove l'ordine geometrico si fonde con la poesia del quotidiano. La luce tersa che accarezza le superfici, l’incredibile precisione architettonica e l’atmosfera sospesa rendono questa veduta un’icona immortale, capace di racchiudere l’essenza stessa di Venezia.

Eppure, secoli dopo, un altro sguardo contemporaneo si posa su queste stesse acque, rinnovando il miracolo della rappresentazione. Nell'opera Favorite Venice (2025) di Rakhmet Redzhepov, la città si dissolve in una sinfonia di colori e luce. I contorni si perdono, le forme si sciolgono in mille riflessi vibranti: il reale cede il passo all’impressione, al battito emotivo dell’istante. Le gondole, immobili e serene, sembrano galleggiare in un universo incantato, dove il cielo e l’acqua si confondono in una pioggia di pigmenti.

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre, 1897. Metropolitan Museum of Art.

Camille Pissarro, Boulevard Montmartre, 1897. Metropolitan Museum of Art.

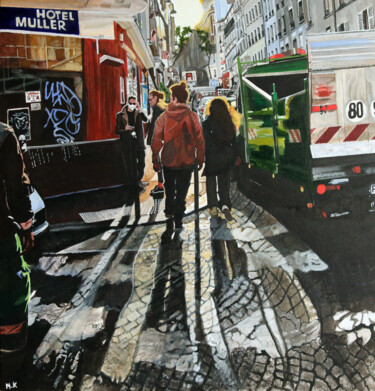

Secrets nocturnes (2025) Dipinto di Marie France Garrigues

Secrets nocturnes (2025) Dipinto di Marie France Garrigues

Parigi sospesa: tra le nebbie di Pissarro e le notti silenziose di Garrigues

Ci sono mattine a Parigi in cui l’aria si veste di una nebbia sottile, e i grandi boulevard sembrano dissolversi nella luce lattiginosa dell'inverno. È in uno di questi momenti sospesi che Camille Pissarro, maestro dell’Impressionismo, apre la finestra del suo atelier e osserva la città che si muove lenta e silenziosa sotto di lui.

Nel suo capolavoro Boulevard Montmartre in un mattino d’inverno (1897), oggi conservato al Metropolitan Museum of Art di New York, Pissarro cattura l’essenza viva di Parigi senza bisogno di retorica o enfasi. L'ampio viale si snoda sotto gli occhi dello spettatore come un fiume di luce pallida, percorso da carrozze e passanti che si confondono nella trama delle pennellate dense e vibranti. Gli alberi spogli si allineano come sentinelle malinconiche, mentre i tetti delle case, affollati di comignoli, si perdono in una nebbia che rende tutto evanescente.

La scena è ordinaria e straordinaria al tempo stesso: un frammento di quotidianità trasformato in poesia visiva. Pissarro, con la sua sapienza tecnica e il suo occhio sensibile, restituisce la vibrazione atmosferica di una Parigi non solo vista, ma respirata, percepita. Ogni pennellata sembra contenere il battito stesso della città, la sua vita frenetica ma velata, la sua eterna capacità di rinnovarsi pur rimanendo sempre sé stessa.

Eppure, il tempo passa e con esso si trasforma anche lo sguardo degli artisti. Nel 2025, Marie France Garrigues, pittrice contemporanea di ArtMajeur, offre una visione diversa, eppure intimamente legata alla stessa anima parigina. In Secrets Nocturnes, la città non è più colta nella frenesia diurna, ma nella contemplazione silenziosa della notte.

Il Sacré-Cœur si staglia luminoso contro il cielo nero, come un faro nella solitudine urbana. In primo piano, le sagome degli alberi e delle case si raccolgono nell'ombra, mentre i lampioni illuminano timidamente i marciapiedi deserti. La Parigi di Garrigues è una città sospesa, rarefatta, quasi metafisica, dove la presenza umana sembra essersi dissolta, lasciando spazio solo all’eco della sua memoria architettonica.

Giovanni Signorini, Veduta di Firenze, circa 1850.

Giovanni Signorini, Veduta di Firenze, circa 1850.

Bouganville a Firenze (2024) Dipinto di Vanya Georgieva

Bouganville a Firenze (2024) Dipinto di Vanya Georgieva

Firenze senza tempo: da Signorini a Georgieva

Se si potesse aprire una finestra sulla Firenze dell’Ottocento, ci si troverebbe di fronte a una città serena, avvolta da una luce morbida che accarezza i palazzi rinascimentali, il lento fluire dell'Arno e il profilo solenne delle colline. È questo il mondo che Giovanni Signorini, raffinato vedutista della Firenze granducale, cattura nella sua Veduta di Firenze con il fiume Arno da Ponte Vecchio verso Ponte alle Grazie (ca. 1850).

Nel dipinto di Signorini, l'Arno scorre placido, solcato da barche di pescatori e attraversato da ponti che sembrano sospesi tra acqua e cielo. Le case, con i loro tetti rossi e le facciate chiare, si specchiano nel fiume, mentre figure minute animano la riva, intente a lavare i panni o a caricare le imbarcazioni. La scena, seppure quotidiana, è pervasa da un'aura di compostezza e bellezza senza tempo.

Allievo ideale del paesaggio seicentesco di Claude Lorrain e Salvator Rosa, Signorini compone la veduta con una successione ordinata di piani paralleli, dove la prospettiva ampia e il chiaroscuro limpido conferiscono al tutto una solennità classica. È una Firenze ancora integra, ordinata, quasi immobile nella sua perfezione: una città dipinta con amore, precisione e nostalgia.

Eppure, il volto di Firenze cambia. E oggi, a reinterpretarne l’essenza con nuovi occhi, è Vanya Georgieva con il suo Bouganville a Firenze (2024).

In questa tela esplosiva di energia cromatica, il cuore della città — il Duomo di Santa Maria del Fiore con la sua cupola rossa — emerge tra un tripudio di fiori sgargianti: bouganville, rose, glicini in una sinfonia di rosa, viola, giallo e verde. La pittura materica, costruita a spesse pennellate, vibra di vita propria; ogni tocco di colore sembra germogliare direttamente sulla tela, trasformando il paesaggio urbano in un giardino incantato.

Claude Monet, Il Parlamento di Londra, 1904. Musée d'Orsay, Parigi.

Claude Monet, Il Parlamento di Londra, 1904. Musée d'Orsay, Parigi.

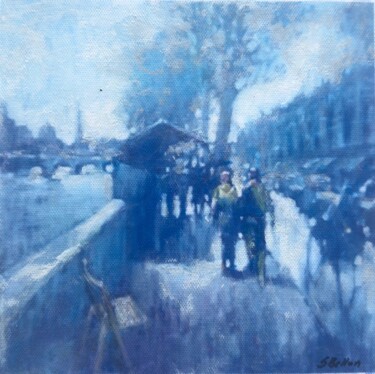

London (2023) Dipinto di Borko Petrovic

London (2023) Dipinto di Borko Petrovic

Londra liquida e vibrante: impressioni da Monet a Petrovic

Ci sono giorni in cui Londra si dissolve nella propria stessa nebbia, e il fiume Tamigi si trasforma in uno specchio tremolante di luce e ombra. In uno di questi momenti sospesi tra cielo e acqua, Claude Monet trova la sua ispirazione per Il Parlamento di Londra (1904), oggi conservato al Musée d'Orsay di Parigi.

La scena non è più il consueto panorama urbano nitido e ordinato: tutto è fuso in un unico respiro cromatico. Le torri neogotiche del Parlamento emergono come fantasmi d'ombra dalla nebbia, verticali e silenziose, mentre il sole filtra appena attraverso i vapori, tingendo l’aria di rossi, aranci e viola.

Monet non dipinge ciò che vede, ma ciò che sente: la luce, l’atmosfera, l’effimero. L’architettura, il fiume, il cielo — tutto si dissolve in una vibrazione continua di colore, ottenuta con minutissimi tratti sovrapposti. La realtà cede il passo alla sensazione, e il Parlamento diventa il fulcro di un universo liquido, dove la materia stessa sembra svanire nell’aria.

Questa pittura "en plein air", eseguita direttamente all'aperto, incarna la rivoluzione impressionista: catturare l'attimo, l'impressione fuggevole di una città che muta di secondo in secondo sotto l’effetto della luce e del clima. Londra, nella visione di Monet, si fa dunque mistero, nostalgia, meditazione.

Oggi, a più di un secolo di distanza, un altro sguardo contemporaneo reinterpreta il volto della città. Nel suo dipinto London (2023), Borko Petrovic rilegge la tradizione impressionista con un linguaggio moderno, dinamico e vibrante.

Anche qui riconosciamo i contorni di Londra — le sue architetture maestose, i suoi ponti arditi — ma lo sguardo non è più quello della dissolvenza, bensì della scomposizione e dell’energia.

Georgia O'Keeffe, Radiator Building—Night, New York, 1927. Museum of American Art, Bentonville, Arkansas.

Georgia O'Keeffe, Radiator Building—Night, New York, 1927. Museum of American Art, Bentonville, Arkansas.

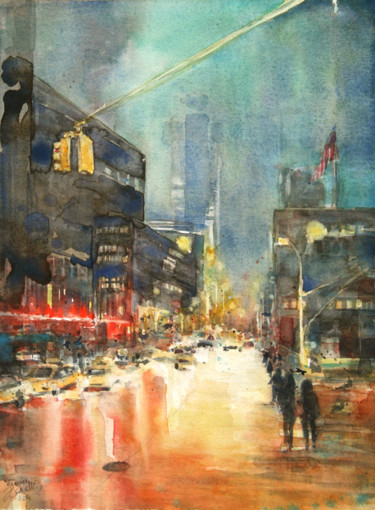

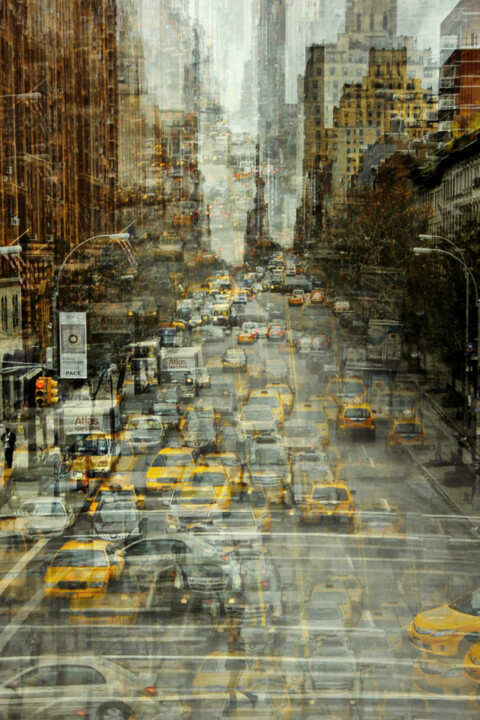

New York (2014) Fotografia di Stephanie Jung

New York (2014) Fotografia di Stephanie Jung

Il sogno verticale di New York: lo sguardo di O’Keeffe e l’energia di Jung

Quando si pensa a New York, si pensa a un paesaggio verticale, un luogo dove l'uomo ha osato toccare il cielo. E fu proprio questa audacia moderna che ispirò Georgia O'Keeffe tra il 1925 e il 1929, quando, dall’alto del trentesimo piano del Shelton Hotel, osservava la città palpitare sotto di lei.

Nel suo capolavoro Radiator Building — Night, New York (1927), oggi al Crystal Bridges Museum of American Art, O’Keeffe racconta la città non come un semplice insieme di edifici, ma come un organismo vivo, potente, solenne. Il grattacielo del Radiator Building, con la sua architettura ardita, si staglia nel buio della notte come una cattedrale moderna, illuminata da migliaia di finestre che scintillano come costellazioni terrestri. La geometria rigida dell’edificio si fonde con il fumo etereo che si innalza al suo fianco, creando un contrasto tra l'ordine dell'architettura e la fluidità naturale della materia.

Attraverso il suo linguaggio preciso ma poetico, O’Keeffe interpreta i grattacieli come simboli della modernità americana: imponenti, vertiginosi, carichi di aspirazioni e di solitudine. È l'America della grande corsa industriale, del sogno urbano, del progresso scintillante. Ma anche, forse, di un’inquietudine nascosta dietro la luce artificiale.

Quasi un secolo più tardi, l’artista tedesca Stephanie Jung raccoglie la sfida di raccontare la stessa città, ma con occhi nuovi. La sua fotografia New York (2014) cattura la metropoli nella sua forma più caotica e sfuggente: una serie di esposizioni sovrapposte che restituiscono la frenesia, il disordine, il flusso incessante di taxi gialli e di folle in movimento.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli