Troppo spesso, la critica d'arte si è poco soffermata su un confronto significativo tra artisti con una formazione accademica e quelli autodidatti. In questa occasione si vuole quindi rompere con questa tradizione, offrendo un'analisi innovativa e imparziale che non cerca di affermare la superiorità di una categoria artistica sull'altra, ma piuttosto di esplorare le molteplici strade attraverso le quali il talento si manifesta.

Il suddetto paragone è possibile seguendo le tre tecniche principali: pittura, scultura e fotografia. Per ogni linguaggio dell'arte si propone due o più opere in dialogo, che condividono un'estetica o un tema simile, ma che provengono da artisti con percorsi diversi.

Le opere pittoriche verranno messe a confronto sia per stile che per soggetto, evidenziando come artisti con background differenti possano affrontare temi e movimenti simili attraverso tecniche e approcci unici. La sezione dedicata alla scultura analizzerà la rappresentazione della figura umana, esplorando come questa venga interpretata da artisti con percorsi formativi opposti, evidenziando le diversità e le affinità nel trattamento del corpo. Infine, la fotografia metterà a confronto due artiste donne, una con formazione accademica e l’altra autodidatta, per mostrare come la loro prospettiva sul mondo si rifletta nelle immagini che creano, pur partendo da esperienze e percorsi diversi.

A questo punto, ti invito a scoprire come il talento possa emergere in forme inaspettate, a prescindere dal percorso formativo: sarà quindi l'occasione per trovare nuovi spunti e guardare l'arte con occhi diversi!

"TRUST IN TECHNOLOGY" (2024) Dipinto di Hu/Lie

"TRUST IN TECHNOLOGY" (2024) Dipinto di Hu/Lie

La Colline Verte (2024) Dipinto di Yannick Aaron

La Colline Verte (2024) Dipinto di Yannick Aaron

La Street art di Hu/Lie e Yannick Aaron

La Street art è un "mondo variegato", popolato per lo più da artisti autodidatti che si fanno strada attraverso l'esperienza e la sperimentazione, al di fuori dei contesti formali dell'arte. Tuttavia, esistono anche molti esponenti del movimento che hanno ricevuto una formazione accademica, come nel caso di Hu/Lie, un artista che si distingue per la sua visione critica e la padronanza di tecniche diverse. In questo confronto, esploreremo un opera del suddetto ponendola accanto a quelle di Yannick Aaron, un altro pittore di Artmajeur rappresentante autodidatta della Street art.

L'arte di Hu/Lie, artista nato nel 1975 in Francia e formatosi presso la Facoltà di Arti Plastiche di Strasburgo, esplora i rapporti tra l’uomo e il mondo moderno, utilizzando materiali effimeri e colori intensi per creare una profonda connessione emotiva con il pubblico. Nella sua opera "Trust in technology", egli utilizza olio e acrilico su tela per affrontare un tema molto attuale: il negazionismo climatico e la disconnessione tra la consapevolezza delle crisi ambientali e le nostre azioni quotidiane.

I meccanismi interni del il rifiuto del suddetto cambiamento emergono in modo potente attraverso l'uso del colore: il volto del soggetto è parzialmente oscurato da una distorsione cromatica che ne rende l'espressione enigmatica e frammentaria, simbolo delle incertezze e delle contraddizioni che dominano il nostro rapporto con la tecnologia e l’ambiente.

Proprio tale aspetto del dipinto contrasta con "La Colline Verte" di Yannick Aaron, dove il colore blu attraversa la figura umana in modo trasparente, come un’onda che si fonde armoniosamente con l’ambiente circostante. Entrambe le opere esplorano la relazione tra l’uomo e il suo mondo, ma lo fanno in modi opposti: Hu/Lie pone l’accento sulla frammentazione e la disconnessione, mentre Aaron esplora la fusione e la simbiosi.

Parlando infine dell'autodidatta Yannick Aaron, egli, nato nel 1985 a Fontainebleau, ha sviluppato il suo stile partendo dal mondo del graffiti, ma lo ha progressivamente arricchito con un’intersezione tra forme geometriche e variazioni cromatiche.

No. 1381_Untitled (2024)Dipinto di Guido Lötscher

No. 1381_Untitled (2024)Dipinto di Guido Lötscher

Abstract-211 (2023) Dipinto di Nivas Kanhere

Abstract-211 (2023) Dipinto di Nivas Kanhere

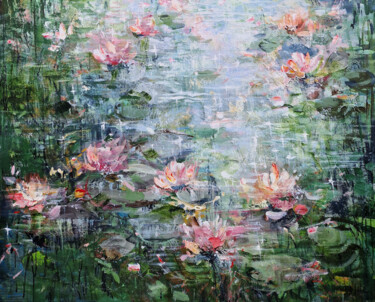

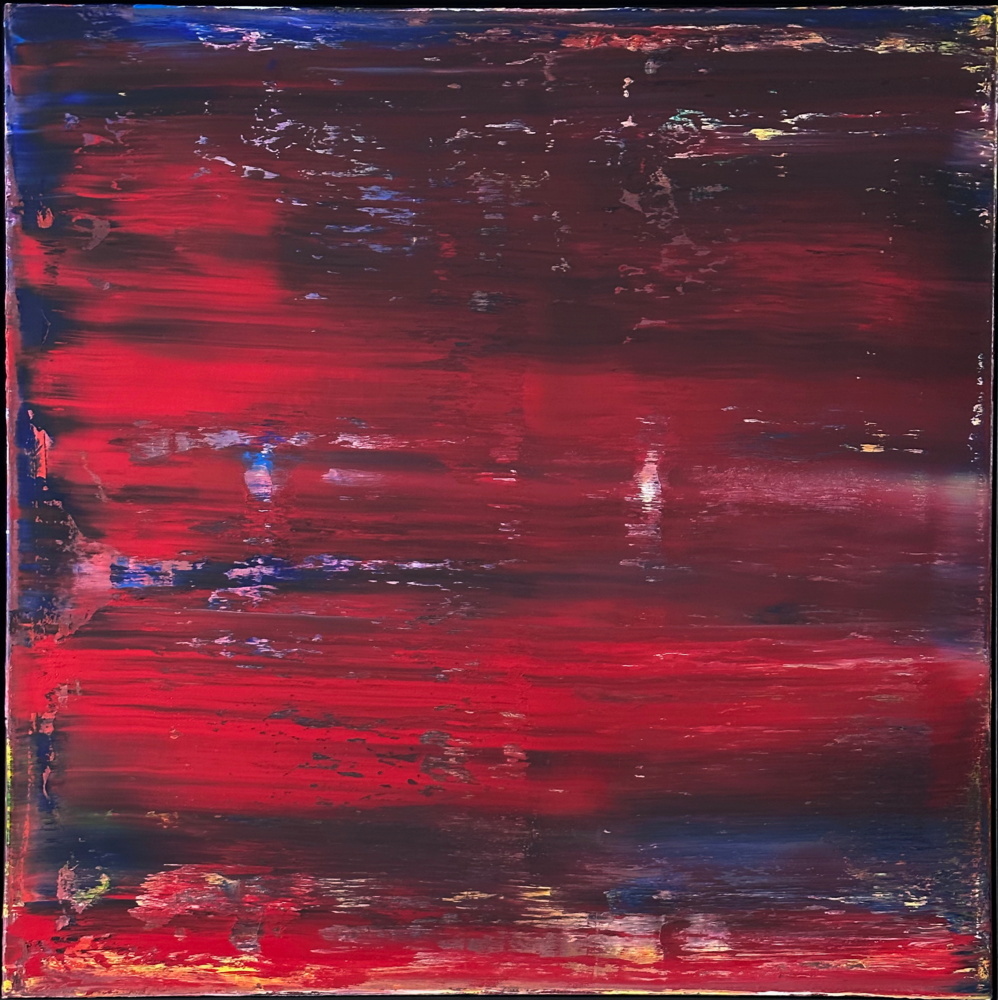

L'Astrazione di Guido Lötscher e Nivas Kanhere

The crab watches itself with its (2024) Dipinto di Babatunde Bakare

The crab watches itself with its (2024) Dipinto di Babatunde Bakare

Breakfast with schrodinger (2020) Dipinto di Igor Skaletsky

Breakfast with schrodinger (2020) Dipinto di Igor Skaletsky

Il ritratto espressionista di Babatunde Bakare e Igor Skaletsky

Qual è la definizione di genere di ritratto? Quest'ultimo è una rappresentazione artistica che ha come soggetto una persona, il cui scopo è catturare l’essenza fisica, psicologica e, talvolta, simbolica del modello. Il ritratto è una delle forme d’arte più antiche e può essere figurativo, stilizzato o astratto, in base alla sensibilità dell’artista e al contesto storico.

Cosa si intende per ritratto espressionista? È una forma di rappresentazione che va oltre la mera raffigurazione realistica, ponendo l’accento sull’esternazione delle emozioni e sulla soggettività dell’artista. L’obiettivo non è tanto rappresentare fedelmente i tratti somatici del soggetto, quanto trasmettere stati d’animo, tensioni emotive e l'interiorità attraverso distorsioni, colori accesi e pennellate audaci.

Dopo questo classico preambolo è finalmente giunto il momento di introdurre le opere a tema di due artisti di Artmajeur: Babatunde Bakare, un autodidatta nigeriano, e Igor Skaletsky, un artista russo con formazione accademica. L'opera "The crab watches itself" with its del primo pittore utilizza l'olio e la stoffa Ankara su tela, per esplorare il genere del ritratto in chiave espressionista, combinando la tradizione figurativa africana con il linguaggio visivo contemporaneo. Infatti, la modella, caratterizzata da un volto deformato e intensamente espressivo, evoca un profondo senso di appartenenza culturale, in cui la scelta dei colori vibranti e delle stoffe tradizionali non è solo decorativa, ma concepita per portare l'attenzione sulla ricchezza delle radici etniche.

Igor Skaletsky, formatosi alla Moscow State Academy of Arts, utilizza invece la tecnica del collage e l'acrilico per fondere fotografia e pittura, creando un'opera che manipola i confini tra il reale e l'immaginario. "In Breakfast with Schrödinger", l'artista costruisce una scena surreale, in cui una figura umana conviviale è alterata da una maschera astratta. L’opera è appunto un chiaro esempio di come l’espressionismo possa essere combinato con l'ironia e l'immaginazione, portando lo spettatore a interrogarsi sulla realtà e sull'identità.

Appare adesso evidente come Babatunde Bakare si concentra sull'uso dei materiali locali e della deformazione figurativa per evidenziare la ricchezza culturale e la lotta interiore, mentre Igor Skaletsky gioca con l’assurdo e l'ironia, creando mondi surreali in cui il ritratto umano diventa quasi un simbolo enigmatico.

N°361 (2021) Scultura di Maxime Plancque

N°361 (2021) Scultura di Maxime Plancque

Babyfoot XS (2024) Scultura di Idan Zareski

Babyfoot XS (2024) Scultura di Idan Zareski

Le sculture di Maxime Plancque e Idan Zareski

Lo sapevate che alcuni dei più grandi scultori del mondo hanno seguito percorsi formativi molto diversi? Henry Moore, celebre per le sue sculture monumentali astratte, ha ricevuto una formazione accademica presso la Leeds School of Art e successivamente al Royal College of Art di Londra. Al contrario, William Edmondson, noto scultore americano, era completamente autodidatta. Edmondson iniziò a scolpire senza alcuna formazione artistica formale, utilizzando strumenti rudimentali come punte di rotaie e martelli per creare sculture religiose e figure per tombe. Nel 1937, divenne il primo artista afroamericano a tenere una mostra personale al Museum of Modern Art (MoMA) di New York.

Nel mondo contemporaneo di Artmajeur, invece, il francese Maxime Plancque rappresenta un esempio di artista accademico, le cui opere in metallo riflettono il suo approccio figurativo semplificato, reso da soggetti stilizzati, ridotti a silhouette minimali. Nella scultura "N°361", ad esempio, i corpi sono quasi completamente privi di dettagli anatomici, e le gambe sottili dando l'impressione di movimento e leggerezza nonostante l'uso di un materiale pesante come l'acciaio.

Idan Zareski, al contrario, ha una formazione da autodidatta, con influenze tratte da diverse culture. La sua scultura "Babyfoot XS" fa parte della serie Bigfoot, e, pur esagerando alcune parti del corpo come i piedi, rimane legata a una rappresentazione ancora realistica della figura umana. Mediante questi stilemi Zareski cattura l’innocenza dell'infanzia con una figura seduta, i cui arti inferiori enormi sono stati concepiti per simboleggiare il cammino della vita e le impronte che lasciamo nel nostro percorso esistenziale.

Infine, sebbene entrambe le opere amplifichino le forme umane, N°361 riduce la figura a un'astrazione stilizzata, spingendo l'immaginazione dello spettatore a interpretare le forme minimali e il movimento implicito. Al contrario, Babyfoot XS, pur accentuando i piedi in modo sproporzionato, rimane fedele alla forma reale del corpo, mantenendo dettagli come l'espressione facciale e la postura.

Chamallow I (2023) Fotografia di Mathilde Oscar

Chamallow I (2023) Fotografia di Mathilde Oscar

La fotografia di Bettina Dupont e Mathilde Oscar

Siamo giunti alla conclusione... con due straordinarie opere fotografiche di artiste francesi, la fotografa autodidatta Bettina Dupont e l'accademica Mathilde Oscar. In questo particolare caso, il confronto tra le due artiste è reso possibile dal loro approccio personale e unico al tema del sacro, un argomento affrontato da entrambe, ma con linguaggi visivi e significati molto diversi.

Mathilde Oscar, nata a Parigi nel 1980, ha una formazione solida in storia dell’arte e graphic design. La sua passione per la pittura e la sua formazione accademica si riflettono chiaramente nelle sue fotografie, che mescolano i codici della pittura classica con l'arte digitale. "Chamallow" I è un esempio perfetto del suo stile: ironico, anacronistico e visivamente accattivante. In quest'opera, Oscar affronta il tema del sacro con un umorismo sottile e una vena surreale. La rappresentazione della modella, circondata da simboli sacri tradizionali come un'aureola e un cuore immacolato, contrasta in modo ironico con i dettagli moderni e frivoli come i marshmallow.

Al contrario, Bettina Dupont, nata nel 1996, è un’artista autodidatta che ha iniziato il suo percorso creativo nella fotografia concettuale. Il suo approccio al sacro è molto più simbolico e riflessivo rispetto a quello di Oscar. In "Don't Worry My Queen 03/20", Dupont utilizza una composizione semplice ma potente, con forti riferimenti al simbolismo religioso e alla cultura popolare. Le sue opere esplorano temi complessi come la condizione umana, il rapporto con il tempo, il bene e il male, e la nostra percezione della realtà contemporanea.

La fotografia rappresenta una scena surreale in cui una figura fluttua, sospesa in un universo onirico, con nuvole e frecce che evocano riferimenti biblici e mitologici. Ogni dettaglio è attentamente studiato per provocare una riflessione profonda nell'osservatore. Dupont invita il pubblico a interrogarsi su ciò che vede, lasciando spazio a interpretazioni personali.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli