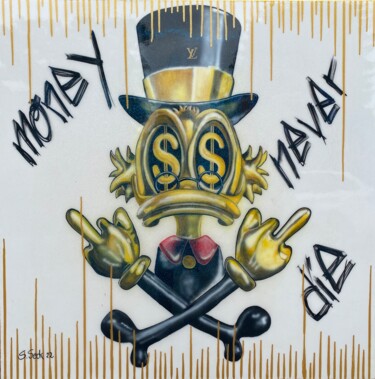

Tony Rubino, Rubino denaro che chiama imprenditore gangster Natale , 2022. Dipinto, acrilico/litografia su tela, 50,8 x 50,8 cm.

Tony Rubino, Rubino denaro che chiama imprenditore gangster Natale , 2022. Dipinto, acrilico/litografia su tela, 50,8 x 50,8 cm.

Per parlare di soldi, o semplicemente prendersi la bega di sfoggiarli in maniera vistosa ed elitaria, non è necessario aprire il vostro portafoglio mastodontico davanti alla fermata dell’autobus, al fine di ostentare al vostro vicino di attese la rinomata Carta Centurion dell’American Express. Infatti, è possibile alludere al vostro stato di più assoluta agiatezza, mediante molteplici espedienti meno diretti e “volgari”. Proprio il mondo dell’arte ci fornisce alcuni spunti di riflessione interessanti, in quanto, prima di giungere alla stilizzata rappresentazione del dollaro americano di Warhol, essa ha esplicitato, tramite la raffigurazione di soggetti riccamente vestiti, collocati in gloriosi interni e circondati di simboli allusivi dell’agio, condizioni di vita principesche. Il tutto, è stato attuato con grande classe, rifiutando il più contemporaneo, seppur beffardo e ironico, atteggiamento di ostentazione dei trapper, soggetti capaci di sbattere in faccia alle persone, per non parare di altri parti del corpo, i verdi mezzi della loro ricchezza. Ad ogni modo, non per difendere questi ultimi, è d’obbligo dire che ogni epoca ha conosciuto le sue forme di manifestazione della ricchezza, che restano, attualmente, soggettive, relative e smisuratamente molteplici. Tralasciando le tendenze più contemporanee, al fine di tornare a menzionare il suddetto topico, così com’è stato inteso dalla più tradizionale storia dell’arte, è d’obbligo fare riferimento a due capolavori dell’arte italiana, volti ad immortalare due illustri donne, proprio mentre erano intente a sfoggiare magnifici esemplari di preziosità, allusivi del loro maestoso lignaggio: il Ritratto di Eleonora di Toledo col figlio Giovanni (1545-46) di Agnolo Bronzino e il Ritratto di una giovane donna (1475) di Sandro Botticelli. A proposito del primo olio su tavola, è bene mettere in luce come, l’identità del suo più giovane effigiato, sia stata svelata e ufficializzata, soltanto nel 1949, ovvero quando la Storica dell’arte Luisa Becherucci, facendo riferimento alle antiche parole del celebre Giorgio Vasari, riconobbe nell’accompagnatore della Duchessa il discendente Giovanni. In questo contesto appare lecito domandarsi: come l’artista Bronzino ebbe l’occasione di venire a contatto, e immortalare, una così celebre nobiltà, divenendo addirittura il pittore di Corte di Cosimo I? Quest’ultimo Duca, abile procacciatore di talenti, non poté lasciarsi sfuggire il genio del Bronzino, ch’ebbe modo di testare nella realizzazione degli affreschi della cappella di Eleonora in Palazzo Vecchio, databili tra il 1541 e il 1545. Tornado al “ricco”, ricchissimo ($$$), ritratto in questione, esso doveva per forza rendere giustizia al rango di Eleonora di Toledo, nobildonna spagnola figlia del vicerè di Napoli, che fu la prima moglie del sovra menzionato Cosimo I de’ Medici, secondo ed ultimo duca della Repubblica Fiorentina e, in seguito, primo granduca di Toscana, ruolo che esercitò sino alla sua morte, sopraggiunta nel 1574. Nel capolavoro del 1545 circa, considerato essere una delle massime espressioni della ritrattistica rinascimentale del Cinquecento Fiorentino, Eleonora di Toledo è seduta frontalmente, mentre ostenta tutto il suo agio finanziario, senza munirsi di sventolanti “bigliettoni”, bottiglie di Champagne, macchine di lusso e banchetti stravaganti, ma indossando, in maniera molto sobria, seriosa ed elegante un prezioso abito decorato con un finissimo ricamo a damasco, accompagnato da una raffinata collana di perle, che avvolge con due giri la sua casta scollatura.

Bronzino, Ritratto di Eleonora di Toledo , c. 1545. Olio su tavola, 115 × 96 cm. Firenze: Galleria degli Uffizi.

Bronzino, Ritratto di Eleonora di Toledo , c. 1545. Olio su tavola, 115 × 96 cm. Firenze: Galleria degli Uffizi.

La resa realistica di questo lusso, che ci dà tutta l’idea della sua preziosa manifattura, si deve allo stile manierista del Bronzino, volto a dar vita a figure, nonché dettagli, di grande esattezza e nitidezza di contorni. Un altro capolavoro della storia dell’arte, anch’esso arricchito dalla sfarzosa presenza delle perle, che in questo caso arrivano addirittura a moltiplicarsi, prendendo diverse collocazioni sul supporto, è il sovra menzionato Ritratto di una giovane donna (1475) di Sandro Botticelli. Prima però di addentrarci nella mera descrizione del suddetto lusso, è bene svelare quella che è, a tutt’oggi, considerata essere la più probabile identità dell’effigiata, la quale, presentando tratti somatici simili alla Venere (1482-85), alla Primavera (1848 circa) e alla Dama ideale (1475-1480), realizzate dal maestro toscano, potrebbe proprio essere, anche in questa occasione, Simonetta Vespucci. Quest’ultima, soprannominata la “senza pari”, rappresentò una delle più celebri nobildonne del Rinascimento fiorentino, la cui ineguagliabile bellezza è stata la protagonista di opere di molti artisti del tempo, anche se, solo con Botticelli, ella, secondo le chiacchiere del tempo, allacciò anche un dubbio legame affettivo. Dato che però l’oggetto indiscusso delle nostre attenzioni non è lo charme di questa donna, ma i suoi denari, giungiamo al dunque, descrivendo come, il capolavoro del 1475, valorizzi, nella posa di tre quarti in cui è stata ripresa la Vespucci, un vistoso medaglione ch’ella porta al collo, probabilmente la copia al contrario di un antico cimelio, in cui si riproducono le fattezze di Apollo e Marsia. In aggiunta, la preziosità di tale gioiello potrebbe essere addirittura incrementata se, come molte fonti suggeriscono, esso sarebbe stato in precedenza d’appartenenza di Lorenzo de’ Medici. La ragazza, non contenta di questo sfarzo, ha perso, chissà mia quanto tempo, a disporre la sua folta chioma in una sofisticata acconciatura, all’interno della quale si intrecciano svariate perle, culminanti in un complesso copricapo riccamente decorato. Infine, la ricchezza narrata dalla storia dell’arte non ha risparmiato al fruitore di accedere ai più lussuosi interni, quali, ad esempio, quelli descritti in Gli arciduchi Alberto e Isabella in visita a una collezione (1621-1623 ca.) di Jan Brueghel e Hieronymus Francken II e in Ritratto di famiglia di Luigi XIV con Madame de Ventadour (VIII secolo) di Nicolas de Largilliere.

Botticelli, Ritratto di giovane donna , 1475-1480 . Francoforte: Museo Städel, Francoforte.

Botticelli, Ritratto di giovane donna , 1475-1480 . Francoforte: Museo Städel, Francoforte.

In conclusione, se adesso pensate che la ricchezza sia qualcosa riguardante esclusivamente il mondo dei vivi, vi sbagliate di grosso! Infatti, il genere della vanitas ha spesso ospitato, accanto ad inquietanti scheletri, animali morti e candele spende, vistosi gioielli. In quest’ultimo contesto, esemplificato dalla natura morta di Brueghel Jan il Giovane, titolata Natura morta con coppa e vaso di fiori e scatola con gioielli (1620 circa), emerge la più vera essenza morale del genere, volto a farci pensare che: successivamente alla nostra dipartita, sarà lo scheletro a farsi bello con i nostri gioelli, godendo per l’eternità di ciò che ci siamo guadagnati con i sacrifici di una vita intera. Dopo queste ultime e inquietanti rivelazioni l’arte contemporanea ribatte, proponendo soggetti più leggeri, volti a celebrare il “dio” denaro, attraverso punti di vista inediti ben esemplificati dall’opera degli artisti di Artmajeur, quali, Esteban Vera, Art Vladi e Dominik Rutz.

Wo$H, B86516208A , 2022. Pittura, vernice spray / acrilico / pennarello / resina / collage su pannello MDF, 85 x 85 cm.

Wo$H, B86516208A , 2022. Pittura, vernice spray / acrilico / pennarello / resina / collage su pannello MDF, 85 x 85 cm.

Esteban Vera, Money , 2019. Pittura, acrilico/vernice spray su tela, 90 x 110 cm.

Esteban Vera, Money , 2019. Pittura, acrilico/vernice spray su tela, 90 x 110 cm.

Esteban Vera: Soldi

Il dipinto di Vera, come esplicitato dall’artista stesso, immortala l’icona del gioco da tavola più famoso e venduto di tutti i tempi, ovvero Monopoli, impersonificata da un elegante omino baffuto, che, inizialmente chiamato Rich Uncle Pennybags, letteralmente lo zio ricco con la sacca piena di monete, prese definitivamente l’appellativo di Mr. Monopoly nel 1999. Le fattezze del ben noto personaggio, ideato dal disegnatore Dan Foz, traggono ispirazione dal celebre magnate della finanza John Pierpont Morgan (1837-1913), che, allo stesso modo, soleva celarsi dietro un folto paio di baffi, sezioni di barba al suo tempo estremamente alla moda. Mr. Monopoly, unitamente alla grande celebrità riscossa dal gioco, è diventato, nel corso degli anni, una vera e propria star, tanto che nel 2006 Forbes lo inserì nella lista dei 15 personaggi immaginari più ricchi di sempre, posizionandolo davanti a Bruce Wayne, ovvero il ricchissimo uomo d’affari che si cela dietro la maschera di Batman. Arrivati a questo punto la domanda sorge spontanea: come il mondo di Monopoli è entrato nell’arte? C’è stato forse un apripista, che ha favorito la realizzazione dell’opera originale e inedita dell’artista di Artmajeur? La risposta è affermativa! Il capostipite della diffusione di questo soggetto artistico a tema Monopoli è Alec Monopoly, uomo generalmente mascherato con bandana e cappello, ma rigorosamente munito di bomboletta a spray, ormai divenuto un golden kids della street art contemporanea. I suoi lavori, tra i più richiesti in tutti il mondo, hanno però un’origine “nefasta”: l’artista iniziò a raffigurare Mr. Monopoli perché, nel periodo di piena crisi finanziaria del 2008, egli auspicava al ritorno al benessere di Wall Street, trascorrendo molto del suo tempo dedicandosi proprio al “positivismo” monetario di Monopoli.

Art Vladi, Money , 2016. Dipinto, acrilico su tela, 100 x 100 cm.

Art Vladi, Money , 2016. Dipinto, acrilico su tela, 100 x 100 cm.

Arte Vladi: Soldi

Il dipinto di Vladi, titolato Money, allude direttamente a quella sorta di “benzina” cartacea, volta ad alimentare tutto il movimento del nostro mondo, a suon di “strimpellate” di apri e chiudi di portafoglio. All’interno del racconto figurativo, però la citazione del “dio” denaro avviene mediante una semplice scritta, che trova collocazione al di sopra delle fauci spalancate di un coccodrillo, circondato da uno sfondo colorato ricoperto da altre “tag”. Tutto questo contesto vuole forse alludere a una certa aggressività, insita nell’uomo che si presta a fare grossi affari con il denaro? Tale ipotesi potrebbe essere giustificata, prima di tutto, dalla bocca spalancata del più antico cugino del dinosauro, unitamente alla presenza di scritte, volte ad alludere al raggiungimento della versione migliore di noi stessi, indubbiamente conseguibile tramite floridi guadagni. Ad ogni modo, la “pressione” colta fino ad ora potrebbe anche essere interpretata con minore intensità, proprio riflettendo sul fatto che, gli stessi coccodrilli rimangono a bocca aperta anche quando sono rilassati, al fine di stabilizzare il loro calore corporeo. Per quanto riguarda la storia dell’arte invece, il binomio coccodrillo e soldi, in particolare beni di lusso, si è concretizzato, in maniera più “realistica”, nell’iconica foto di Tyler Shields, intitolata “Gator”, scatto, che, presente in molteplici varianti, immortala un alligatore intento a strappare la borsa di mano ad una donna, alludendo a tutta la fragilità e precarietà in cui è immerso lo stile di vita dei ricchi.

Dominik Rutz, Style break #1 money , 2022. Pittura, resina/lacca/pigmenti su legno, 70 x 50 cm.

Dominik Rutz, Style break #1 money , 2022. Pittura, resina/lacca/pigmenti su legno, 70 x 50 cm.

Dominik Rutz: Style break #1 Money

Il dipinto di Rutz ripropone un numero non identificabile di banconote, che sovrapposte l’una sull’ l’altra, paiono alludere ad una ricchezza tale, da fare risultare il supporto pittorico estremamente ridotto e inadeguato a contenerle. A questo attacco risponde il legno stesso, che tingendosi di rosso e ospitando una x nella sua parte inferiore destra, pare ribellarsi all’egemonia del dollaro, indicandolo per quello che è veramente: portatore di guerre, di sangue e di egoismo. Dopo queste personali interpretazioni, è d’obbligo fare riferimento a qualcosa di più concreto, ovvero ai popolari artisti della storia dell’arte che, come Rutz, hanno usato i soldi all’interno della loro indagine artistica, quali, ad esempio, Mister E e David LaChapelle. Il primo è un artista americano noto per l’uso creativo che fa delle banconote da 100 $, le quali spera di convertire, da icone della malvagità, a più sane portatrici di ambizioni. Infatti, facendo riferimento alle stesse parole di Mister E egli rivela: "Attraverso il mio lavoro, voglio mostrare il lato bello del denaro. Il denaro rappresenta la libertà, dovrebbe ispirare le persone a lavorare sodo e motivare tutti. Il denaro può permettere alle persone di avere la libertà di fare ciò che scelgono, di essere caritatevoli, di vivere senza stress". A proposito di LaChapelle, invece, Il fotografo e videoartista americano, principalmente famoso per i suoi ritratti editoriali iperrealistici, altamente saturi e spesso controversi di celebrità, ha affrontato il “dio” denaro nella sua serie “Negative Currencies”. Quest’ultima indaga dollari, euro, etc., trasformandoli in sorta di una pellicola fotografica negativa, in cui sono visibili, allo stesso tempo, entrambi i lati delle banconote. Tale espediente viene usato dall’artista per far riflettere, in quanto, pur essendo belle e luminose, le sue banconote devono ricordare come il denaro sia la principale causa di speculazione nel mondo in cui viviamo.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli