La bicyclette dans l'art

Malgré le passage du temps et l'évolution de la société, la bicyclette est un moyen de transport éternel qui a toujours suscité l'intérêt des plus grands peintres, sculpteurs, photographes et graphistes de l'histoire de l'art occidental. La combinaison de l'art et des bicyclettes a toujours généré des œuvres de grande qualité, parmi lesquelles il est impossible de ne pas mentionner : La chaîne Simpson d'Henri Toulouse-Lautrec (1896), Le cycliste de Natalia Gontcharova (1913), Colloque sentimental de Salvator Dali (1944), Loisirs sur fond rouge de Fernand Léger (1949) et Seul de Mario Schifano (1984). Ces peintures ou gravures, bien que présentant des caractéristiques stylistiques particulières et novatrices liées à des mouvements artistiques spécifiques, ont toujours immortalisé des personnes désireuses de faire du vélo, se distinguant clairement d'autres produits du génie artistique, qui ont représenté la bicyclette de manière moins conventionnelle, comme, par exemple, la Roue de bicyclette de Marcel Duchamp (1913), la Tête de taureau de Pablo Picasso (1942), le Fragment d'un hommage à New York de Jean Tinguely (1960), la Bicyclette emballée sur un support de voiture de Christo et Jeanne-Claude (1962) et la Table de tournée de Gae Aulenti (1993).

Christo et Jeanne-Claude, Bicyclette emballée sur le porte-bagages d'une voiture, 1962. Arlesheim : Forum Würth. @martin_ella

Henri de Toulouse-Lautrec, La Chaîne Simpson, 1896. Lithographie en couleurs, affiche, 828 x 1200 mm.

Henri de Toulouse-Lautrec, La Chaîne Simpson, 1896. Lithographie en couleurs, affiche, 828 x 1200 mm.

Henri de Toulouse-Lautrec : La chaîne des Simpson

L'œuvre du maître français Toulouse-Lautrec se caractérise par la production de dessins et de lithographies très célèbres, qui ont exploré le monde de la bicyclette avec un grand intérêt. En termes d'art graphique, parmi les œuvres représentant ce sujet d'actualité, la lithographie en couleurs susmentionnée de La chaîne Simpson se distingue fortement. Elle a été conçue pour illustrer la campagne publicitaire de la société anglaise Simpson, fabricant de chaînes de bicyclettes. Grâce au commercial français Louis Bouglé, la société britannique commande à Toulouse-Lautrec une affiche pour promouvoir son produit en France. En 1896, le grand maître réalise donc deux esquisses, dont seule la seconde, La chaîne de Simpson, est approuvée par les clients. Le problème du premier croquis concernait la manière dont la chaîne de bicyclette avait été représentée, qui, selon M. Simpson, n'avait pas été réalisée de manière suffisamment détaillée et donc son innovation renforcée. Pour en revenir à la lithographie à succès, la chaîne de Simpson, représentant le champion français Constant Huret chevauchant un tandem, est devenue la publicité officielle du produit. Enfin, les deux personnages bourgeois à l'arrière-plan de l'estampe représentent probablement les deux commanditaires de l'œuvre, M. Simpson et Louis Bouglé.

Umberto Boccioni, Dynamisme d'un cycliste, 1913. Huile sur toile, 70 x 95 cm. Venise : Peggy Guggenheim Collection.

Umberto Boccioni, Dynamisme d'un cycliste, 1913. Huile sur toile, 70 x 95 cm. Venise : Peggy Guggenheim Collection.

Le futurisme et la bicyclette

Le futurisme, mouvement d'avant-garde artistique et littéraire essentiellement italien, est né avec l'intention de rompre avec les schémas du passé, tels que la modération, l'équilibre et les valeurs de la bourgeoisie bien pensante. Dans ce contexte idéologique, la bicyclette s'est identifiée à la population nationale, car, par opposition au style de vie des castes dominantes, elle représentait le courage, le travail et la méritocratie. En outre, ce moyen de locomotion incarne parfaitement l'intérêt pour le dynamisme, le mouvement et la vitesse qui caractérise l'œuvre des futuristes. Ainsi, la bicyclette, et ses grands champions, ont inspiré les artistes et poètes futuristes, qui considéraient l'activité physique comme une partie intégrante de la vie humaine, visant à transmettre les énergies vitales et créatives. En fait, les exposants de ce mouvement se caractérisaient par un mouvement continu et agité. Cette idéologie et cet intérêt pour la bicyclette s'incarnent dans de nombreux chefs-d'œuvre du genre, comme le Dynamisme d'un cycliste d'Umberto Boccioni (1913), le Cycliste de Gerardo Dottori (1914), le Cycliste de Mario Sironi (1916) et les Cyclistes de Fortunato Depero (1922).

Jean Metzinger, Au vélodrome, 1912. Huile sur toile, 130,4 x 97,1 cm. Venise : Peggy Guggenheim Collection.

Jean Metzinger, Au vélodrome, 1912. Huile sur toile, 130,4 x 97,1 cm. Venise : Peggy Guggenheim Collection.

Lyonel Feininger, Course de bicyclettes, 1912. Huile sur toile. Washington : National Gallery of Art. @sport_in_art

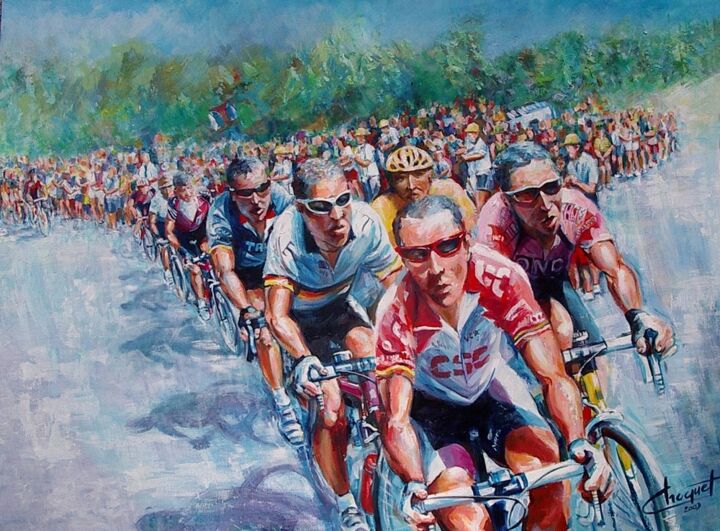

Choquet Christian, Tour de France année 2003, 2003. Acrylique sur tissu, 98 x 130 cm.

Choquet Christian, Tour de France année 2003, 2003. Acrylique sur tissu, 98 x 130 cm.

Choquet Christian : Tour de France année 2003

L'amour du vélo, du dynamisme et de la vitesse est également présent dans l'art contemporain, comme en témoigne la peinture acrylique de l'artiste d'Artmajeur Choquet Christian intitulée Tour de France année 2003. En particulier, le sujet d'actualité abordé par Choquet, celui de la compétition cycliste, possède d'illustres précédents dans l'histoire de l'art occidental, qui se distinguent par le type de cadrage perspectif et le nombre de personnages représentés. En effet, de nombreux maîtres importants ont immortalisé ce thème en peignant un seul coureur, comme Jean Metzinger, qui a peint Le Vélodrome en 1912. Les chefs-d'œuvre caractérisés par une composition très dense sont ceux de Lyonel Feininger, Course de bicyclettes (1912), et d'Aligi Sassu, Cyclistes en montée (1951). Le tableau de l'artiste Artmajeur s'apparente davantage à la toile de Jean Metzinger dans son cadrage en perspective frontale, tandis que le Tour de France année 2003 est presque une interprétation moderne du "réalisme" d'Aligi Sassu dans son style. Malgré ces affinités, l'œuvre de Choquet se distingue de ses prédécesseurs, tant par son style d'exécution très personnel que par la représentation de la foule des spectateurs qui, en se référant aux événements cyclistes contemporains, a été mise sur le même plan que les coureurs, avec lesquels elle est parfois confondue. Ainsi, Tour de France annee 2003 a su représenter un classique de l'histoire de l'art, en mélangeant différentes influences et en ajoutant des détails à forte saveur contemporaine, générant ainsi une œuvre d'art unique.

Federico Zandomeneghi, Rencontre à bicyclette, 1896. Pastel, 40 x 32 cm. Milan : Fondation Enrico Piceni.

Federico Zandomeneghi, Rencontre à bicyclette, 1896. Pastel, 40 x 32 cm. Milan : Fondation Enrico Piceni.

David Gerstein : Ville sur roues, 2016. Scultura in alluminio, 116 x 120 cm.

David Gerstein : Ville sur roues, 2016. Scultura in alluminio, 116 x 120 cm.

David Gerstein : Ville sur roues

La bicyclette n'a pas seulement été représentée dans le cadre de courses et de compétitions, mais aussi dans ses usages quotidiens les plus variés, comme les voyages, les promenades et les rencontres, qui ont été parfaitement rendus dans les tableaux de Federico Zandomeneghi, Rencontre à bicyclette (1896), Ramón Casas, Ramón Casas et Pere Romeu sur le tandem (1897), Andrew Wyeth, Jeune Amérique (1950) et Bo Bartlett, Le jour où tout a changé pour toujours (2016). En ce qui concerne le monde de la sculpture et des installations, le Bicyclette emballée sur le porte-bagages d'une voiture, de Christo et Jeanne-Claude (1962), déjà mentionné, et Dynamo Secession (1997) de Maurizio Cattelan nous renseignent sur l'utilisation de ce moyen de transport dans la vie quotidienne. La sculpture du célèbre artiste d'Artmajeur, David Gerstein, semble compléter l'intention de cet art, en immortalisant, de manière totalement innovante, personnelle et précise, différents types de personnes qui, "élues" en tant que représentants de la société contemporaine, nous montrent la manière dont elles utilisent ce moyen de transport aujourd'hui. En fait, cette œuvre unique et dynamique, riche en détails de notre époque, semble presque représenter un instantané de tous les types de personnes, chacune se distinguant par des particularités particulières, que nous pouvons rencontrer dans nos villes.

Robert Rauschenberg, Faire du vélo, 1998. Installation. Berlin : Fontaneplatz. @ellypirelly

Gilbert Liblin, Bicyclette de Gisèle, 2007. Sculpture en métal, 31 x 53 x 1 cm.

Gilbert Liblin, Bicyclette de Gisèle, 2007. Sculpture en métal, 31 x 53 x 1 cm.

Gilbert Liblin : Bicyclette de Gisèle

L'œuvre de l'artiste d'Artmajeur Gilbert Liblin représente une autre manière de représenter la bicyclette dans l'art, dans laquelle le moyen de locomotion est immortalisé par lui-même, dans un contexte intemporel, comme dans une sorte d'œuvre de célébration. Des exemples bien connus existent tant en peinture, comme en témoigne le Bicyclette (1979) de Mario Schifano, qu'en sculpture, comme le suggère Faire du vélo (1998) de Robert Rauschenber. Dans ce contexte, cependant, l'œuvre de Liblin apparaît dans toute sa singularité, conférée par la brillance de son métal, qui rend la sculpture unique et presque précieuse, comme si l'artiste avait voulu ennoblir dans le temps ce moyen de transport populaire mais incroyablement utile et irremplaçable.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli