KANGOUROUS \ KANGOUROUS (2022)Peinture de Fabien Dreuil.

KANGOUROUS \ KANGOUROUS (2022)Peinture de Fabien Dreuil.

Histoire de l'art australien : les kangourous

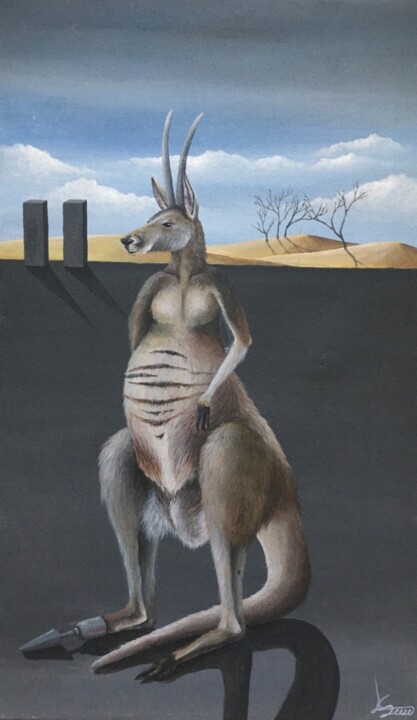

J'ai pensé confier le récit des premières années de l'art australien, ainsi que son européanisation. J'ai pensé confier la narration des premières années de l'art australien, ainsi que son européanisation ultérieure, au kangourou, animal symbolique de l'Océanie, qui servira d'intermédiaire entre l'expression figurative aborigène et occidentale. En effet, les premiers représentants de la créativité sur le Nouveau Continent ont été, pendant la préhistoire, les ancêtres des Aborigènes australiens, créateurs, il y a au moins 30 000 ans, de peintures rupestres qui, en termes d'abondance et de datation, peuvent être comparées aux exemples européens plus célèbres de Lascaux et d'Altamira. En fait, par rapport à ces derniers, l'art aborigène semble encore plus ancien, au point qu'il est considéré comme le plus vieux du monde, développé dans trois styles principaux, à savoir géométrique, figuratif et figuratif complexe. Cette production était inexorablement liée à une vision religieuse et culturelle du monde, visant à imprégner chaque aspect de la vie de l'existence de figures ancestrales, qui animaient la création, prenant souvent des proportions héroïques et des capacités surnaturelles. Il convient de souligner que ces figures étaient très différentes des Dieux, en ce sens qu'elles ne contrôlaient pas le monde matériel et qu'elles n'étaient pas non plus adorées, puisqu'elles étaient seulement vénerées. La figure du kangourou, mammifère marsupial protagoniste d'un graffito rupestre vieux de 17 300 ans, prend vie dans une représentation figurative stylisée de deux mètres à l'ocre rouge sur le plafond d'un abri sous roche situé dans la région de Kimberley, un endroit d'Australie occidentale extrêmement connu pour ses peintures aborigènes. En termes de style d'exécution, l'animal a été réalisé au cours de la période naturaliste plus ancienne, caractérisée par des contours grandeur nature d'animaux immortalisés. Une interprétation contemporaine du sujet que nous venons d'aborder est proposée par le stancil de Fabien Dreuil, l'artiste qui a créé Kangorros, une œuvre destinée à recréer l'atmosphère d'une grotte décorée par l'art des premiers hommes sur terre, comme le révèle l'artiste lui-même. Il a proposé au spectateur d'imaginer "remonter des milliers d'années en arrière" pour découvrir l'art d'un peuple qui non seulement vivait dans des grottes, mais qui a également ouvert la voie à la création figurative.Tout à fait différente, la peinture "réaliste" du kangourou de George Stubbs, peintre anglais, nous transporte directement à la période des représentations européennes, c'est-à-dire à l'époque où les artistes du Vieux Continent réalisent les premières représentations artistiques de l'Australie, principalement par le biais d'illustrations d'histoire naturelle, visant à représenter la flore et la faune les plus typiques, à des fins essentiellement scientifiques. C'est dans ce contexte qu'est né le tableau The Kongouro from New Holland (1772) du peintre susmentionné, une peinture à l'huile du premier mammifère marsupial de l'histoire de l'art occidental, commandée par le naturaliste Joseph Banks et basée sur la peau gonflée d'un animal qu'il avait recueilli sur la côte est du Nouveau Continent en 1770, au cours du premier voyage de découverte du lieutenant James Cook. En outre, le chef-d'œuvre semble avoir été inspiré par un dessin au sujet similaire réalisé par Sydney Parkinson, l'illustrateur botanique de Joseph Banks lors du premier voyage de James Cook. Décrivant brièvement Le Kongouro de Nouvelle-Hollande, la peinture à l'huile représente l'animal assis sur un rocher, regardant par-dessus son épaule, probablement pour tourner son regard vers un arrière-plan animé d'arbres et de montagnes. Une vision similaire, bien que dans ce cas l'animal en question soit présenté en tournant la tête vers la gauche et non vers la droite, nous est fournie par la peinture de l'artiste Artmajeur Emilija Šileikaitė, créatrice d'un mammifère marsupial imposant, fort et fier, qui, équipé d'une extravagante patte métallique, symbolise les tristes changements et l'inexorable extinction du monde animal tant redoutés par le peintre.

KANGOUROU (2019)Peinture d'Emilija Šileikaitė.

KANGOUROU (2019)Peinture d'Emilija Šileikaitė.

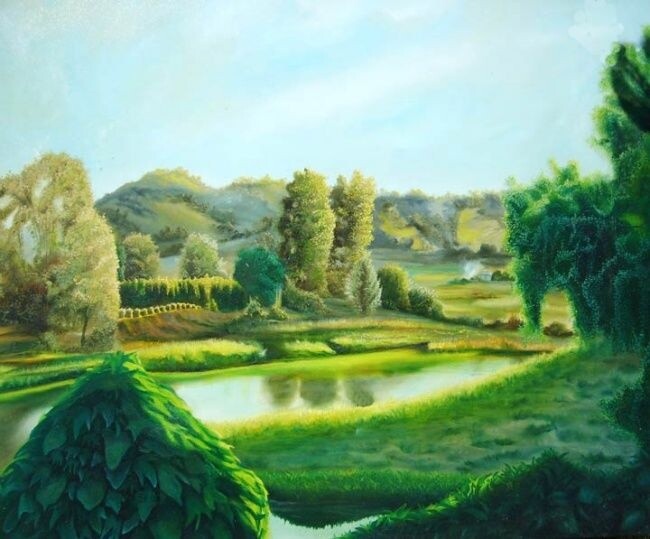

LITTLE COVE NOOSA (2022)Peinture d'Helen Mitra.

LITTLE COVE NOOSA (2022)Peinture d'Helen Mitra.

Histoire de l'art australien : histoire naturelle, paysages et impressionnisme

Le récit de l'histoire de l'art australien se poursuit pendant la période de la colonisation britannique, de la ruée vers l'or et de l'expansion qui s'ensuivit, en se concentrant principalement sur le genre naturaliste et le paysage. En ce qui concerne le premier, il convient d'expliquer comment, à partir de la colonisation britannique de 1788, le champ d'investigation artistique s'est déplacé vers le rendu de la lumière, celle-ci étant nettement différente en Océanie qu'en Europe. À cela s'ajoute l'objectif de transformer les idées artistiques de l'Ancien Monde afin de les adapter à un nouveau contexte, dans lequel la recherche de nouvelles significations se présente comme plus proche de la société émergente d'une nouvelle réalité. Toutes ces intentions ont été concrétisées par le travail de nombreux illustrateurs d'histoire naturelle, portraitistes ethnographiques et paysagistes qui, comme John Glover Thomas Watling, Conrad Martens et William Westall, fortement influencés par les caractéristiques stylistiques européennes, notamment celles de Claude Lorrain et Salvator Rosa, ont capturé les traits distinctifs des paysages d'Océanie. Un exemple en est la Vue du groupe de Sir Edward Pellews, Gulph of Carpentaria (1802) de William Westall, une œuvre qui faisait partie d'une série de peintures que l'artiste a réalisées en rapportant le voyage australien de l'explorateur Matthew Flinders, immortalisant une vue d'une plage avec une ligne de côte continentale au delà, où l'on distingue, au premier plan du support, un abri aborigène fait de végétation, posé sur une structure arrondie qui, dans ses objets hauts et en forme de tambour à l'intérieur, contient des pierres commémorant les ancêtres de la population aborigène locale, à savoir les Yanyuwa. Il est possible que l'artiste ait accompagné cette vue jusqu'à l'île de l'Observation, l'endroit où Flinders a débarqué sur le continent. Une vision idyllique similaire d'un paradis terrestre est offerte par Little Cove Noosa, une huile sur toile de l'artiste d'Artmajeur Helen Mitra, dans laquelle elle interprète les couleurs splendides et la tranquillité du Queensland australien, un lieu riche d'une grande variété de flore habilement capturée par le peintre grâce à l'utilisation d'une technique traditionnelle de superposition de peinture, qui contribue à donner de la profondeur et à capturer la lumière du soleil sur l'eau, les rochers et les palmiers.

BELLINGEN GOLD (2004)Peinture de Leonard Aitken.

BELLINGEN GOLD (2004)Peinture de Leonard Aitken.

OCEAN'S EDGE (2023)Peinture d'Inessa Ivascanin.

OCEAN'S EDGE (2023)Peinture d'Inessa Ivascanin.

Nous sommes arrivés à la période de la ruée vers l'or et de l'expansion, une époque où, à partir de 1851, il y a eu un énorme afflux de colons et de richesses, ce qui a rendu extrêmement prospère le marché de la peinture de paysage, principalement commandée par de riches propriétaires terriens ou des marchands, qui voulaient donner forme à leur réussite matérielle. Parmi les artistes qui se sont distingués dans ce contexte, citons Eugène von Guerard, William Strutt, John Skinner Prout, Knud Bull et Nicholas Chevalier, des maîtres parfois influencés par les modèles de l'école de Barbizon. Quant à Nicholas Chevalier, l'artiste russe qui a travaillé en Australie et en Nouvelle-Zélande, il est l'auteur de Mount Arapiles and the Mitre rock (1863), une huile sur toile représentant la destination que le peintre a atteinte pour la première fois en 1862, année où il a accompagné Georg Neumayer, un explorateur et scientifique allemand, dans une expédition scientifique, l'art étant considéré à l'époque comme un fidèle serviteur de la science. Le chef-d'œuvre de 1863 poursuit l'intention d'immortaliser la puissance de la nature, comparée à l'inexorable petitesse humaine, afin de décréter la naissance d'une crainte révérencielle nourrie pour la création, qui nous rappelle en partie l'indifférence et l'immensité de l'élément naturel présentes dans l'œuvre de William Turner. C'est précisément l'artiste australien d'Artmajeur Leonard Aitken qui semble répondre à cette dernière conception à travers l'idylle de Bellingen Gold, une œuvre dans laquelle la nature est proposée dans toute sa tranquillité comme un environnement à cultiver dans tous ses plaisirs, et donc ses couleurs, ses odeurs, son immensité, ses formes de vie animales et végétales, sans même une sorte de danger silencieux. La fin de la période de la ruée vers l'or a été suivie par l'ère australienne de l'impressionnisme, une tradition associée à l'école de Heidelberg, dont l'objectif principal était d'immortaliser des scènes de l'Australie pastorale et de l'outback, représentant principalement le travail manuel, la conquête de la terre et l'idéalisation du pionnier rural. Les artistes de Heidelberg, dont Frederick McCubbin, Tom Roberts, Arthur Streeton et Charles Conder, sont certainement redevables à Millet, Bastien-Lepage et Courbet. Cependant, en ouvrant la parenthèse d'une comparaison entre l'impressionnisme australien de la fin du XIXe siècle de Charles Conder, auteur de A Holiday at Mentone (1888), et celui d'Inessa Ivascanin, artiste d'Artmajeur qui a réalisé Ocean's edge, il est évident que la première œuvre a des affinités avec les marines à figures de Claude Monet, tandis que la seconde, à mi-chemin entre l'impressionnisme et les mouvements ultérieurs, tend davantage vers la vision post-impressionniste tardive du début de Paul Cézanne.

SANS TITRE - TOUTES DEMANDES À LA GALERIE 444, MERCI.Peinture de William Johns.

SANS TITRE - TOUTES DEMANDES À LA GALERIE 444, MERCI.Peinture de William Johns.

Histoire de l'art australien : de l'ère de la Fédération à nos jours

Nous sommes arrivés à la conclusion de ce récit, visant à résumer les formes que l'art pictural australien a Nous arrivons à la dernière partie de cet exposé, qui vise à résumer les formes qu'a prises l'art pictural australien depuis l'époque de la Fédération jusqu'à nos jours. En ce qui concerne la première période d'intérêt, avec la naissance de la nation unifiée en 1901, la tradition du paysage est extrêmement en vogue, prenant pour modèle les artistes les plus classiques du genre, créateurs de visions pastorales grandioses et nationalistes. En outre, l'époque est caractérisée par le mouvement tonaliste australien, tandis que le milieu du XXe siècle est marqué par une résurgence de l'intérêt pour l'Outback en tant que sujet de l'art australien. Par la suite, si les années 1960 ont vu la nette popularité du bush urbain, l'arrivée des années 1970 a marqué l'émergence d'un art à thématique écologique, c'est-à-dire engagé à véhiculer des messages de conservation pour s'opposer aux menaces de destruction de l'environnement. Enfin, en ce qui concerne la production des peintres contemporains, il est aujourd'hui impossible, que ce soit en Océanie ou sur un autre continent, de parler d'un courant ou d'un sujet artistique particulièrement récurrent, car tout est très populaire, à l'instar du tableau surréaliste du peintre australien d'Artmajeur William Johns qui, intitulé Untitled, représente une figure humaine sans visage dans un intérieur où elle apparaît enfermée dans un petit enclos, probablement destiné à symboliser les limites du sujet, qui se prête bien à devenir représentatif de la petitesse de l'être humain.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli