你知道哪五个城市最能俘获艺人的心吗?

有些地方并非仅仅是静态的背景,而是鲜活的有机体,蕴含着文化、思想和梦想。有些城市仿佛蕴藏着一种秘密语言,只有艺术,通过其诠释者的双手和双眼,才能真正解读。它们是充满魅力的空间,美与历史交织,每条小巷、每个广场、每家咖啡馆都成为灵感与邂逅的熔炉。在这些城市里,艺术家们不仅仅是创作——他们生活、交流,并不断探索,超越已知的想象边界。艺术市场如同年轻的心脏般悸动,新的理念如同不期而至的花朵般每日绽放,随时准备改变时代的视觉语言。

这些城市之所以在艺术史的版图上真正永垂不朽,是因为它们本身——不仅仅是其中的居民、日常场景或概念抽象——成为了主角。它们被描绘、被叙述、被梦见。历史绘画、肖像画、风俗画和抽象画都在那里找到了肥沃的土壤,但最重要的是,这些城市直接呈现在艺术家的视野中:它们成为了城市景观、绘画建筑,成为了主要的创作对象。

巴黎、威尼斯、佛罗伦萨、伦敦和纽约:它们不仅仅是场景,更是视觉标志,是整个艺术史上描绘最多的主题之一。

加纳莱托, 《威尼斯大运河入口》,1730年,休斯顿美术博物馆,休斯顿

加纳莱托, 《威尼斯大运河入口》,1730年,休斯顿美术博物馆,休斯顿

威尼斯的魅力:卡纳莱托的精准与雷杰波夫的诗意

想象一下,你身处十八世纪的威尼斯,在一个晴朗的早晨,空气中弥漫着盐和古老石头的气息。打开家中俯瞰大运河的窗户,映入眼帘的是如同流动舞台般漂浮着的贡多拉、轻盈的帆船和仿佛漂浮在水面上的宫殿。正是这令人陶醉的景象,被卡纳莱托以其精湛的技艺和敏锐的眼光,在他约1730年创作的《威尼斯大运河入口》中捕捉到。

雄伟的圣玛利亚·德拉·萨卢特教堂矗立于我们眼前,白色大理石在威尼斯的天空下熠熠生辉,河岸边,生活节奏缓慢而忙碌。贡多拉穿梭其间,如同无声的芭蕾,船帆在清澈的地平线上划出纤细的线条,每一栋建筑都诉说着辉煌与辛劳的故事。在这幅画中,卡纳莱托不仅仅是描绘威尼斯:他组织了它,赋予了它理想,将它转化为一个完美的缩影,几何秩序与日常生活的诗意交融。轻柔的光线轻抚着表面,建筑的精妙令人叹为观止,悬浮的氛围使这幅画成为永恒的象征,完美地诠释了威尼斯的精髓。

然而,几个世纪之后,另一道当代的目光落在这片水域上,重现了再现的奇迹。在拉赫梅特·雷杰波夫(Rakhmet Redzhepov)的《最爱的威尼斯》 (2025)中,这座城市融入了色彩与光影的交响乐。轮廓消失,形态融入千姿百态的倒影:现实让位于印象,让位于瞬间的情感脉搏。宁静祥和的贡多拉仿佛漂浮在一个迷人的宇宙中,天空与水面在色彩的雨中交融。

卡米耶·毕沙罗,蒙马特大道,1897 年。大都会艺术博物馆。

卡米耶·毕沙罗,蒙马特大道,1897 年。大都会艺术博物馆。

夜曲的秘密 (2025) 玛丽·弗朗斯·加里格斯 (Marie France Garrigues) 绘画

夜曲的秘密 (2025) 玛丽·弗朗斯·加里格斯 (Marie France Garrigues) 绘画

悬浮的巴黎:介于毕沙罗的《迷雾》和加里格的《平安夜》之间

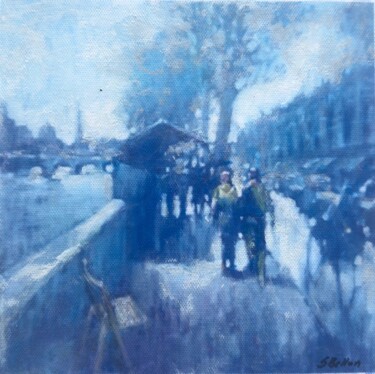

巴黎的清晨,空气中弥漫着薄雾,宽阔的林荫大道仿佛融入冬日的乳白色光线中。正是在这片宁静的瞬间,印象派大师卡米耶·毕沙罗打开工作室的窗户,凝视着脚下缓缓而静默的城市。

毕沙罗的杰作《冬日清晨的蒙马特大道》 (1897年)现藏于纽约大都会艺术博物馆。画中,他不需任何修辞或夸张,便捕捉到了巴黎的活力本质。宽阔的大道如同一条淡淡的光之河,在观者眼前展开,马车与行人穿梭其间,融入浓密而充满活力的笔触交织之中。光秃秃的树木如同忧郁的哨兵般排列整齐,而挤满烟囱的屋顶则消失在薄雾之中,使一切显得空灵飘渺。

这幅画作既平凡又非凡:日常生活的片段化作了视觉诗篇。毕沙罗凭借精湛的技艺和敏锐的眼光,传达出巴黎的氛围,它不仅能被看到,还能被呼吸、被感受。每一笔都仿佛蕴含着这座城市的心跳——它狂热却又隐秘的生命力,它永恒的自我更新却又保持原样的能力。

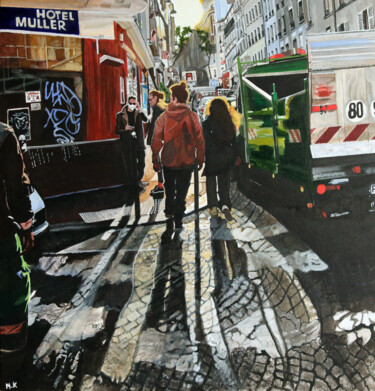

然而,时光流逝,艺术家的目光也随之转变。2025年,当代ArtMajeur画家玛丽·弗朗斯·加里格斯呈现了一幅截然不同却又紧密相连的巴黎灵魂景象。在《秘密夜曲》中,这座城市不再沉浸于白日的喧嚣,而是沉浸于夜色的静谧沉思。

圣心大教堂在漆黑的天空下熠熠生辉,宛如都市孤寂中的灯塔。前景中,树木和房屋的轮廓在阴影中汇聚,路灯则怯生生地照亮着空旷的人行道。加里格斯笔下的巴黎是一座悬浮的、稀薄的城市,近乎形而上学,人类的存在似乎已经消融,只留下建筑记忆的回响。

乔瓦尼·西格诺里尼 (Giovanni Signorini),《从老桥 (Ponte Vecchio) 到感恩桥 (Ponte alle Grazie) 的佛罗伦萨与阿诺河的景色》,约 1850 年。

乔瓦尼·西格诺里尼 (Giovanni Signorini),《从老桥 (Ponte Vecchio) 到感恩桥 (Ponte alle Grazie) 的佛罗伦萨与阿诺河的景色》,约 1850 年。

Bouganville a Firenze (2024) Vanya Georgieva 绘画

Bouganville a Firenze (2024) Vanya Georgieva 绘画

永恒的佛罗伦萨:从西格诺里尼到格奥尔基耶娃

如果有人能打开一扇窗户,窥见十九世纪的佛罗伦萨,便会发现一座宁静的城市,沐浴在柔和的阳光下,轻抚着文艺复兴时期的宫殿,缓缓流淌的阿诺河,以及周围群山庄严的轮廓。这正是佛罗伦萨大公爵时期的优雅风景画家乔瓦尼·西诺里尼在其作品《佛罗伦萨风景:从老桥到感恩桥的阿诺河》 (约1850年)中捕捉到的世界。

在西诺里尼的画作中,阿诺河平静地流淌,渔船穿梭其间,桥梁仿佛悬于水天之间。红色屋顶、浅色外墙的房屋倒映在河中,岸边的人物或忙着洗衣服,或忙着装船,显得栩栩如生。尽管描绘的是日常生活,但这幅场景却洋溢着一种永恒的宁静与美感。

西诺里尼是十七世纪风景画大师克劳德·洛兰和萨尔瓦托·罗萨的忠实追随者,他通过有序的平行平面构建视野,开阔的视角和清晰的明暗对比赋予画面古典的庄严感。佛罗伦萨依然完整、井然有序,几乎静止于其完美之中:一座充满爱意、精准与怀旧的城市。

然而,佛罗伦萨的面貌却在不断变化。如今,万尼亚·格奥尔基耶娃在其充满活力的《佛罗伦萨的布干维尔》 (2024)中,以全新的视角重新诠释了这座城市。

在这幅充满色彩能量的画布上,城市中心——拥有标志性红色穹顶的圣母百花大教堂——在一片鲜艳的花卉丛中若隐若现:九重葛、玫瑰、紫藤,构成了一幅粉色、紫色、黄色和绿色交织的交响乐。这幅充满质感的画作以厚重而富有表现力的笔触构建,仿佛与生命本身一起颤动;每一抹色彩都仿佛直接从画布上绽放,将城市景观转化为一座迷人的花园。

克劳德·莫奈,《伦敦议会》,1904 年。奥赛博物馆,巴黎。

克劳德·莫奈,《伦敦议会》,1904 年。奥赛博物馆,巴黎。

伦敦(2023) 博尔科·彼得罗维奇(Borko Petrovic)绘画

伦敦(2023) 博尔科·彼得罗维奇(Borko Petrovic)绘画

流动而充满活力的伦敦:从莫奈到彼得罗维奇的印象

有时,伦敦仿佛融入了自身的薄雾,泰晤士河则化作一面摇曳的光影之镜。正是在天与水之间这般悬浮的瞬间,克劳德·莫奈汲取灵感,创作了《伦敦国会大厦》 (1904年),现藏于巴黎奥赛博物馆。

眼前的景象不再是往常清晰有序的城市全景:一切都融合成一股色彩的气息。议会大厦的新哥特式塔楼如同雾霭中若隐若现的幽灵,巍然屹立,静谧无声,阳光透过薄雾,将空气染成红色、橙色和紫色。

莫奈画的并非他所见,而是他所感:光线、氛围、转瞬即逝。建筑、河流、天空——一切都融入色彩的连续振动中,通过无数细微的笔触交叠呈现。现实屈服于感觉,议会大厦成为液态宇宙的焦点,物质本身仿佛消失于空气之中。

这幅在户外与自然直接接触的户外绘画,体现了印象派的革新:捕捉转瞬即逝的瞬间,捕捉城市在光线和天气的影响下分秒变幻的瞬间印象。在莫奈的视野中,伦敦化作了神秘、怀旧和冥想。

一个多世纪后的今天,当代的目光重新诠释了这座城市的面貌。在绘画作品《伦敦》 (2023年)中,博尔科·彼得罗维奇以现代、活力四射、充满活力的语言重温了印象派传统。

在这里,我们也能辨认出伦敦的轮廓——雄伟的建筑、大胆的桥梁——但视角不再是解体,而是分解和能量。

乔治亚·奥基夫, 《散热器大楼——夜晚,纽约, 1927 年》。美国艺术博物馆,本顿维尔,阿肯色州。

乔治亚·奥基夫, 《散热器大楼——夜晚,纽约, 1927 年》。美国艺术博物馆,本顿维尔,阿肯色州。

纽约的垂直梦想:奥基夫的凝视与荣格的能量

提起纽约,人们总会联想到一片垂直的景观——一个人类敢于触碰天空的地方。正是这种现代的大胆尝试,在1925年至1929年间激发了乔治亚·奥基夫的创作灵感,她从谢尔顿酒店三十层俯瞰着脚下的城市脉动。

奥基夫的杰作《水箱大厦——纽约之夜》 (1927年)现藏于水晶桥美国艺术博物馆。在她笔下,这座城市并非仅仅是建筑的集合,而是一个充满生机、力量与庄严的有机体。水箱大厦这座摩天大楼以其大胆的建筑风格,如同一座现代大教堂般耸立在夜幕中,成千上万扇窗户如同地球上的星座般闪耀,将夜幕照得通明。建筑的严谨几何形状与旁边飘逸的烟雾交相辉映,在建筑的秩序与物质的自然流动性之间形成了鲜明的对比。

奥基夫以其精准而富有诗意的语言,将摩天大楼诠释为美国现代性的象征:雄伟壮观、令人眩晕,充满抱负与孤独。这是美国伟大的工业竞赛、城市之梦、闪耀的进步承诺——但或许,也隐藏着人造灯光背后的不安。

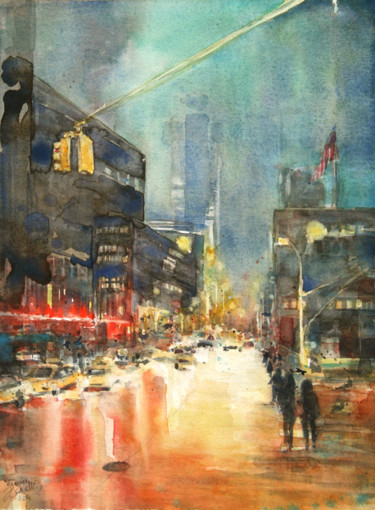

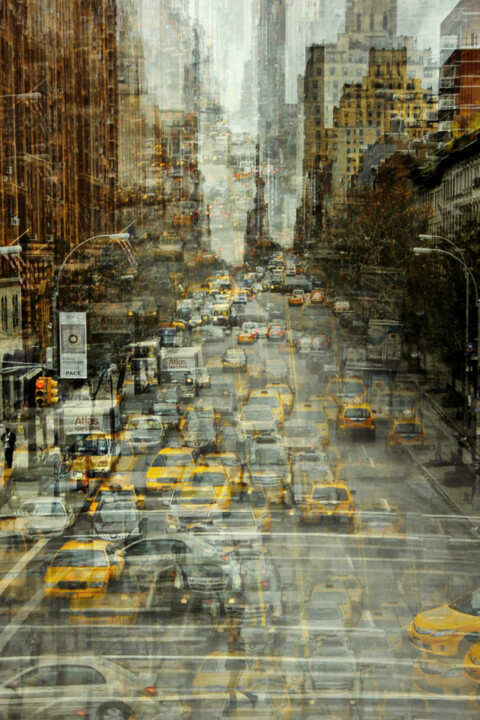

近一个世纪后,德国艺术家斯蒂芬妮·荣格(Stephanie Jung)接受挑战,以全新的视角描绘同一座城市。她的摄影作品《纽约》 (2014)捕捉了这座大都市最混乱、最难以捉摸的面貌:一系列层次丰富的曝光照片,传达着狂热、无序、川流不息的黄色出租车和熙熙攘攘的人群。

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli