Patrick Lalande

帕特里克·拉兰德 (Patrick Lalande) 是一位充满激情、多才多艺的艺术家,1959 年 1 月 7 日出生于土伦。他的艺术之旅充满了非凡的经历和成就。

他在土伦工艺学院开始接受摄影师培训,在那里他获得了这一视觉领域的基本技能。随后,他在土伦美术学院学习,丰富了自己的艺术背景,在那里他能够发展自己的创造力并完善自己的艺术方法。

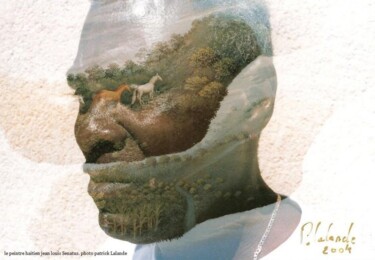

帕特里克·拉兰德 (Patrick Lalande) 因其摄影才华而受到认可,他的作品发表在《Photo》和《Photo Reporter》等著名杂志上。他的构图意识和捕捉独特瞬间的能力受到广泛赞誉。

他与诗人 Robert Vitton 合作,为 RALM Paris 的作家版创作了富有诗意的插图,展示了他融合视觉艺术和诗歌的能力。

这位艺术家还通过在中世纪村庄勒卡斯特莱创建自己的工作室画廊来展现企业家精神。这个空间让他能够与更广泛的观众分享他的作品,并与其他艺术爱好者互动。

他的才华使他在世界各地的许多城市举办展览,包括巴黎、里昂、普罗旺斯艾克斯、巴塞罗那、科隆、乌得勒支、太子港、迈阿密和加尔各答。他的作品受到收藏家的赞赏,现已被著名收藏家收藏,特别是印度加尔各答的阿胡贾艺术博物馆以及海地太子港总理办公室的收藏。

帕特里克·拉兰德(Patrick Lalande)凭借他的才华和艺术承诺,继续用他的创意作品激励和惊叹艺术界。他目前在法国勒卡斯特莱生活和工作。

探索Patrick Lalande的当代艺术品,浏览最近的艺术品并在线购买。 分类: 当代法国艺术家. 艺术领域: 绘画, 图画. 帐户类型: 艺术家 , 加入会员自2012 (出生国家 法国). 在ArtMajeur上购买Patrick Lalande的最新作品: Patrick Lalande:发现惊人的作品的当代艺术家。浏览艺术品,购买原创作品或高档的印象。

艺术家的评价, 传记, 艺术家的画室:

Art visionnaire • 25艺术品

查看全部le club des poètes disparus... • 8艺术品

查看全部Toulon surréaliste... • 23艺术品

查看全部carnet de croquis,Provence • 12艺术品

查看全部carnet de croquis, peintures ,Toulon • 32艺术品

查看全部études d'après léonard de Vinci • 5艺术品

查看全部Venise • 20艺术品

查看全部Exposition galeries carré d'artistes . • 12艺术品

查看全部Peintures-Exposition galerie Mithrâ, Paris 1986 • 5艺术品

查看全部Portraits d'Haïti • 8艺术品

查看全部出售艺术品 • 33艺术品

承认

艺术家因其作品而受到认可

艺术家曾在媒体、广播或电视媒体上发表过作品

艺术家通过他的学术研究学习艺术

艺术家作品已被编辑部注意到

艺术家参加艺术展览和博览会

以艺术家的职业为主要活动

传记

帕特里克·拉兰德 (Patrick Lalande) 是一位充满激情、多才多艺的艺术家,1959 年 1 月 7 日出生于土伦。他的艺术之旅充满了非凡的经历和成就。

他在土伦工艺学院开始接受摄影师培训,在那里他获得了这一视觉领域的基本技能。随后,他在土伦美术学院学习,丰富了自己的艺术背景,在那里他能够发展自己的创造力并完善自己的艺术方法。

帕特里克·拉兰德 (Patrick Lalande) 因其摄影才华而受到认可,他的作品发表在《Photo》和《Photo Reporter》等著名杂志上。他的构图意识和捕捉独特瞬间的能力受到广泛赞誉。

他与诗人 Robert Vitton 合作,为 RALM Paris 的作家版创作了富有诗意的插图,展示了他融合视觉艺术和诗歌的能力。

这位艺术家还通过在中世纪村庄勒卡斯特莱创建自己的工作室画廊来展现企业家精神。这个空间让他能够与更广泛的观众分享他的作品,并与其他艺术爱好者互动。

他的才华使他在世界各地的许多城市举办展览,包括巴黎、里昂、普罗旺斯艾克斯、巴塞罗那、科隆、乌得勒支、太子港、迈阿密和加尔各答。他的作品受到收藏家的赞赏,现已被著名收藏家收藏,特别是印度加尔各答的阿胡贾艺术博物馆以及海地太子港总理办公室的收藏。

帕特里克·拉兰德(Patrick Lalande)凭借他的才华和艺术承诺,继续用他的创意作品激励和惊叹艺术界。他目前在法国勒卡斯特莱生活和工作。

正在进行和即将进行的艺术活动

影响

教育

认证的艺术家的价值

成就

集体博览会

永久收藏

关于ArtMajeur的活动

最新消息

当代艺术家Patrick Lalande的所有最新消息

Critique d'art par Catherine Andrieu.

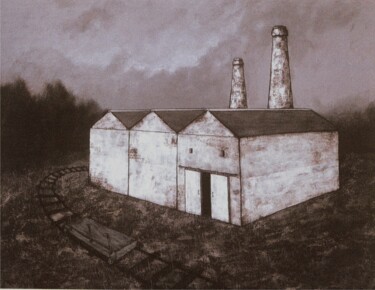

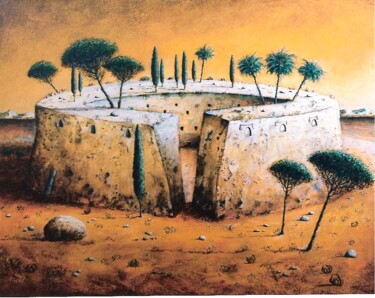

Le mirador et autres par Catherine Andrieu

Les peintures de Patrick Lalande

Ce qui demeure après le vent

Il y a des architectures qui ne tiennent qu’à l’effondrement. Des cathédrales de suie, des cargos ensablés, des gibets dressés comme des prières muettes. Dans l’univers suspendu de Patrick Lalande, le béton rêve encore, le bois pourrit mais chante, les miradors ne surveillent plus que l’absence. C’est un monde en ruines, mais ce sont les ruines du dedans.

Rien ici ne se dresse sans trembler. Les bâtisses sont des tombeaux pour des songes inachevés. Il ne reste des hommes que les échardes : un escalier de pierre qui ne mène nulle part, une voile oubliée sur un champ de limons, une corde pendue à une muraille. L’exploration est un acte fossile. Tout est déjà passé, déjà englouti, et pourtant encore là, contre toute attente, debout. Comme si la fin du monde avait été manquée d’un cheveu, comme si la matière elle-même refusait de mourir sans témoigner.

La mer s’est retirée, laissant le jusant figer dans la vase les cargos sans cap. Le reflux a tout emporté, sauf l’empreinte, l’ossature des choses, leur toison dure et râpeuse. Le vent, lui, continue de souffler dans ces carcasses de silence. Il creuse les murs, il sculpte les angles, il parle une langue ancienne, faite de craquements et de soupirs de pierres. C’est le vent des exils, le vent des fins de tout.

Dans cette géographie de l’abandon, rien n’est innocent : les murs ont des yeux clos, les sentinelles sont retournées à la terre, et les tours, ces tours impossibles, montent vers le ciel comme on se venge. Le regard cherche une présence, un vestige humain, un visage. Mais non. L’humain est hors champ. Dissous. Et c’est cela qui étreint : la trace seule, la marque de l’avoir été. L’humain ici est une faille, une béance, une désertion magnifique.

Chaque tableau est une lamentation. Non pas une plainte sonore, mais un murmure enfoui, la mélopée des choses trop longtemps tues. Il y a du sacré dans cette décrépitude. Quelque chose de l’ordre du deuil sans objet. De l’icône retournée. Une spiritualité nue, sans autel, sans clergé, mais pas sans croyance : car il faut croire pour tenir autant dans le vent.

Patrick Lalande peint le silence après le cri. Il peint ce qui reste quand tout est tombé. Et dans ce reste, il y a la beauté. Une beauté âpre, rugueuse, une beauté qui se mérite. Une beauté qu’on n’oublie pas.

Les veilleurs de bronze, de Catherine Andrieu.

Les veilleurs de bronze par Catherine Andrieu

Il y a des figures qui ne regardent pas, mais qui veillent. Des visages d’avant la parole, d’après le tumulte. Des masques d’outre-rêve fichés sur leurs hampes de bronze, comme des lances sans guerre, des sceptres sans royaume, des témoins debout dans la mémoire du bois.

Patrick Lalande installe ici non pas une scène, mais un axe. Trois faces, d’abord. Puis trois corps. Une lente procession qui va du silence au cri, du retrait à la matière mise à nu. Les visages ne demandent rien, ils consentent. Ils ne s’expriment pas, ils se tiennent. Et ce qui suinte d’eux n’est pas une intention, mais une gravité. Une densité. Quelque chose de profondément incarné, et pourtant déjà ailleurs.

La base, tronc fendu, saignée d’écorce, est comme un socle vivant — le vestige d’un arbre qui aurait survécu à sa propre verticalité. C’est d’elle que tout part : elle saigne d’un bois rouge, d’un feu souterrain. Elle est matrice. Elle est la terre. Elle est ce qui a brûlé, ce qui brûle encore.

Et dans ce surgissement, le bronze vient. Non pas pour dominer, mais pour s’élever, pour reprendre le chant interrompu du vivant. Les tiges sont fines, presque fragiles, comme si elles ne devaient pas durer — et pourtant elles tiennent. Elles portent la preuve. Elles dressent l’effigie.

D’une part, un long corps percé d’un regard fossile — verticalité du supplice ou de l’élévation ? Il contient des traits, il contient des trous, il contient le souvenir. D’autre part, une forme d’utérus ou de totem bulbeux, avec sa texture de peau battue, trouée, résistante. Entre les deux, encore, le visage. Toujours ce visage. Comme un centre, un pivot, un cœur. Non pas l’humain, mais ce qui en reste quand il s’est défait de ses fonctions, de ses rôles, de ses parades.

Le bronze, ici, n’est pas matière. Il est résidu. Il est ce qui reste après le passage du temps, après les cris, les langues, les corps. Il est cette forme minimale et tremblée de la présence. Un silence travaillé à la main.

Patrick Lalande ne sculpte pas des figures. Il sculpte leur impossibilité. Il travaille l’empreinte, l’ombre portée, le presque. Il offre aux regards non pas une œuvre à comprendre, mais un seuil à traverser.

On pourrait dire que ces sculptures parlent de la tribu, du mythe, de l’homme archaïque. Mais ce serait s’enferrer dans le décor. Ce qu’elles disent, c’est l’absence. L’imminence. Le poids de ce qui n’a pas de nom, et pourtant insiste à travers nous. Ce qui se dresse encore, malgré tout, quand il n’y a plus rien à dire.

Alors on se tait.

Et l’on regarde, comme on entrerait dans un temple sans maître.

L'os du souffle par Catherine Andrieu.

L’homme est là, oui, mais à peine homme. Il est matière revenue à la matrice. Le bois, base rugueuse et chaleureuse, semble vouloir avaler le bronze. Et le bronze résiste, il affleure, il survit. Cela donne à l’ensemble une force mystique, celle d’une lutte très ancienne entre les règnes, entre ce qui veut durer et ce qui doit sombrer. Les sculptures de Lalande tiennent cette tension dans leur mutisme vibrant.

Il faut tourner autour de ces figures comme on tourne autour d’un mystère : lentement, humblement. L’érosion y est belle. La fracture y est féconde. Le défaut y est langage. Chaque fissure semble dire quelque chose de nous : notre fatigue, notre foi, notre passé mythique. Ces têtes sont des chants figés – et pourtant, on entend en elles quelque chose battre.

Dans Gisant, Janus, on descend. Dans les figures sans titre, on s’élève. C’est la même matière, la même main, le même feu – mais un autre souffle. Il ne s’agit plus d’enfouir, mais d’étirer. De tendre l’être jusqu’à ce qu’il touche le ciel. Les figures deviennent lignes. Les lignes deviennent présence.

Ainsi vont les sculptures de Patrick Lalande. Elles ne décrivent pas, elles transfigurent. Elles ne sont pas des formes. Elles sont ce qui subsiste quand tout s’est tu. Elles sont l’os du souffle.

L'os du souffle par Catherine Andrieu.

Et puis, surgit la chute. Non pas une fin, mais un retournement. Un repli. Une bascule vers le sommeil du monde. Avec Gisant, Janus, les formes s’enracinent. Le haut s’incline vers le bas. Ce qui se dressait devient mémoire. Ce qui affleurait s’efface. Ce sont des visages maintenant, ou ce qu’il en reste. Têtes couchées, cabossées, creusées par les temps et les feux, figures fossiles qui dorment les yeux clos. Mais dans leur sommeil, elles parlent.

Quelque chose repose et veille, tout à la fois. Comme un temps couché sur son socle de bois, un souffle retenu dans le métal. Les sculptures de Patrick Lalande, à la fois racines, visages et braises, portent ce nom étrange de Gisant, Janus – double appel à la tombe et au seuil, à l’endormi et au dieu biface. Mais ce qui frappe d’abord, c’est l’incertitude : sommes-nous devant des restes ou des naissances ? Des reliques d’âme ou des masques rituels ? Il ne s’agit pas de choisir. L’œuvre se tient là, dans cette tension.

Ces têtes rugueuses ont la texture des vieux arbres, les rides des cendres, la couleur des choses que le feu n’a pas tout à fait consumées. Bronze blessé, bronze battu, presque peau, presque pierre. C’est un matériau qui garde mémoire des gestes – de ceux du sculpteur, bien sûr, mais aussi de ceux du vivant qu’il suggère : paupières closes, lèvres scellées, arc du nez, os du front… chaque fragment semble surgir d’un lent oubli.

Ces visages sont plus que des portraits. Ils sont les vestiges d’un peuple enfoui – ou en devenir. Ce n’est pas la mort qu’ils disent, mais le passage. Ils nous regardent sans yeux, ils murmurent sans bouche. Ils dorment debout, sur un socle rond comme une offrande ou une racine retournée. Parfois, un visage double se déplie, Janus, gardien des temps, et l’on comprend : ce n’est pas un simple gisant. C’est un seuil.

L'os du souffle par Catherine Andrieu.

Les sculptures de Patrick Lalande (seconde partie)

L’os du souffle

Sans titre & Gisant, Janus

Il y a des êtres qu’on ne croise qu’en silence. Ils ne marchent pas, ils s’élèvent. Ils ne crient pas, ils vibrent. Dans ces sculptures sans nom, hautes et tendues comme des souffles arrêtés, Patrick Lalande dresse une procession muette. Elles montent, presque hors du monde, figures fendues, nues, un fil de bronze étiré entre ciel et bois. Il ne s’agit pas de corps. Il s’agit d’élan.

Chacune est une prière verticale. Une liane d’homme ou de femme. Une cicatrice debout. Parfois un visage s’ouvre dans la matière, discret comme un pli dans le vent. Deux paupières, un front — et cela suffit à faire naître une présence. Le reste est suggestion : une ombre allongée, une faille d’humanité dans la matière. On croirait un feu qui n’ose plus brûler, une flamme tenue entre les dents du silence.

Le socle, ce cube de bois clair fendu de cercles, donne racine. C’est l’histoire du vivant sciée nette. On y voit les années, les douleurs, les saisons. Le bronze, lui, pousse de là, comme une tige ou une colonne. Il semble vouloir rejoindre ce qui nous dépasse. Ces figures sont des arbres inversés, des totems amaigris, des témoins. L’homme s’y retire, mais le geste reste.

Et c’est cela, peut-être, qui émeut : la retenue. Le peu. Le presque rien. Une ligne, une faille, un bord d’épaule. Ce que Lalande parvient à dire tient dans l’ombre d’un nerf, dans l’ossature d’un frisson. Loin du détail, il sculpte ce qui tremble. Ce qui tient. Ce qui attend. On croit parfois voir une gousse, une coque, une cosse qui aurait gardé trace d’un souffle. On ne sait jamais si c’est le début ou la fin. Et c’est là la beauté.

L'os du souffle par Catherine Andrieu.

attend. On croit parfois voir une gousse, une coque, une cosse qui aurait gardé trace d’un souffle. On ne sait jamais si c’est le début ou la fin. Et c’est là la beauté.

Et puis, surgit la chute. Non pas une fin, mais un retournement. Un repli. Une bascule vers le sommeil du monde. Avec Gisant, Janus, les formes s’enracinent. Le haut s’incline vers le bas. Ce qui se dressait devient mémoire. Ce qui affleurait s’efface. Ce sont des visages maintenant, ou ce qu’il en reste. Têtes couchées, cabossées, creusées par les temps et les feux, figures fossiles qui dorment les yeux clos. Mais dans leur sommeil, elles parlent.

Quelque chose repose et veille, tout à la fois. Comme un temps couché sur son socle de bois, un souffle retenu dans le métal. Les sculptures de Patrick Lalande, à la fois racines, visages et braises, portent ce nom étrange de Gisant, Janus – double appel à la tombe et au seuil, à l’endormi et au dieu biface. Mais ce qui frappe d’abord, c’est l’incertitude : sommes-nous devant des restes ou des naissances ? Des reliques d’âme ou des masques rituels ? Il ne s’agit pas de choisir. L’œuvre se tient là, dans cette tension.

Ces têtes rugueuses ont la texture des vieux arbres, les rides des cendres, la couleur des choses que le feu n’a pas tout à fait consumées. Bronze blessé, bronze battu, presque peau, presque pierre. C’est un matériau qui garde mémoire des gestes – de ceux du sculpteur, bien sûr, mais aussi de ceux du vivant qu’il suggère : paupières closes, lèvres scellées, arc du nez, os du front… chaque fragment semble surgir d’un lent oubli.

Ces visages sont plus que des portraits. Ils sont les vestiges d’un peuple enfoui – ou en devenir. Ce n’est pas la mort qu’ils disent, mais le passage. Ils nous regardent sans yeux, ils murmurent sans bouche. Ils dorment debout, sur un socle rond comme une offrande ou une racine retournée. Parfois, un visage double se déplie, Janus, gardien des temps, et l’on comprend : ce n’est pas un simple gisant. C’est un seuil.

L’homme est là, oui, mais à peine homme. Il est matière revenue à la matrice. Le bois, base rugueuse et chaleureuse, semble vouloir avaler le bronze. Et le bronze résiste, il affleure, il survit. Cela donne à l’ensemble une force mystique, celle d’une lutte très ancienne entre les règnes, entre ce qui veut durer et ce qui doit sombrer. Les sculptures de Lalande tiennent cette tension dans leur mutisme vibrant.

Il faut tourner autour de ces figures comme on tourne autour d’un mystère : lentement, humblement. L’érosion y est belle. La fracture y est féconde. Le défaut y est langage. Chaque fissure semble dire quelque chose de nous : notre fatigue, notre foi, notre passé mythique. Ces têtes sont des chants figés – et pourtant, on entend en elles quelque chose battre.

Dans Gisant, Janus, on descend. Dans les figures sans titre, on s’élève. C’est la même matière, la même main, le même feu – mais un autre souffle. Il ne s’agit plus d’enfouir, mais d’étirer. De tendre l’être jusqu’à ce qu’il touche le ciel. Les figures deviennent lignes. Les lignes deviennent présence.

Ainsi vont les sculptures de Patrick Lalande. Elles ne décrivent pas, elles transfigurent. Elles ne sont pas des formes. Elles sont ce qui subsiste quand tout s’est tu. Elles sont l’os du souffle.

Sculptures 2025

Critique d'art par Catherine Andrieu. Sculptures — Les persistances archaïques de Patrick Lalande

Dans le silence d’une pièce nue, un cortège d’effigies surgit. Elles ne marchent pas, non, mais elles avancent — en dedans, en deçà, en dehors du temps. Leur procession est intérieure. D’un autre âge, d’avant l’âge, d’un temps où le corps n’était pas encore un corps, où la parole n’avait pas de bouche, où l’empreinte était plus vraie que la forme. Voici les sculptures de Patrick Lalande. Non pas des statues, mais des vestiges. Des survivances. Des présences excavées.

Elles montent du bois, de la glaise, de la nuit. Elles montent d’un feu premier, ce feu sans flamme qui n’éclaire rien mais consume tout. À les regarder, quelque chose se fissure. La surface d’une mémoire. Une peau d’oubli. Car ces formes ne représentent rien — elles rappellent. Elles invoquent ce qui dort, lové au creux de notre os, juste avant le langage.

Les figures sont toutes debout. Hautes. Raides. Suspendues. On dirait qu’elles tiennent par un souffle, ou l’épingle d’un rêve. L’une, trapue, fermée, semble sortie du ventre d’un oracle de pierre. Une autre, dressée sur un bois rugueux, a la gueule ouverte, sans cri. C’est une bouche pour les morts. Et là, une tête minuscule au sommet d’un pieu, toute ridée de vent et de rouille — elle ne voit pas, elle sait.

L’ensemble forme une cosmogonie. Un panthéon privé. Une galerie d’ancêtres ou de dieux oubliés. Pas des dieux pour prier — des dieux pour frémir. Il y a dans ces morceaux de bronze une brutalité douce, un travail de la main qui n’efface jamais le doute. On sent l’artiste touchant la matière comme on touche une blessure — non pour la guérir, mais pour la garder ouverte. Pour ne pas oublier d’où l’on vient.

Et d’où vient-on ? De ce creux. De cette chair fondue. De ces crânes, de ces torses, de ces totems aux allures d’insectes fossiles. De cette verticalité jamais conquise, toujours vacillante. De cette frontière entre l’humain et l’autre. Car rien ici n’est net. Rien n’est défini. Les visages sont des masques usés, les corps des palimpsestes organiques. On devine des ailes, des sexes, des bouches — mais toujours dans l’ambiguïté d’un monde non encore nommé. C’est cela qui saisit : l’avant-forme. Le frémissement de l’être, avant d’être.

Il y a, dans ce travail, une radicale absence de séduction. Rien n’est fait pour plaire. Tout est fait pour hanter. Ces pièces ne se montrent pas, elles demeurent. Elles restent. Elles s’ancrent. Comme les pierres dans le ventre des rêves. Comme les silences dans les cris enfouis. Patrick Lalande sculpte des survivants. Ou des revenants. Des choses qui n’ont pas de place mais qui insistent. Qui cognent à la porte noire du regard.

Ce sont les âmes d’un monde déchu, debout malgré tout, tenues par l’élan même de l’existence. Fragiles, mais verticales. Incompréhensibles, mais brûlantes. Inexorables.

Alors, devant elles, on ne regarde pas : on écoute.

Et ce qu’on entend, c’est l’origine. C’est le bruit du commencement.

Un bruit sans son. Un silence en feu.

Le mirador et autres...

Édition R.A.L.M

La poésie-loisir, l'essai-avancement ni le roman-branlette n'intéressent la RALM. Toutes les autres poésies, y compris la moins poétique, peuvent passionner la RALM. La poésie moderne s'intéresse aux images, aux sons, aux idées et à la narration, en passant (ou pas) par la métrique, la versification, le romanesque, le théâtre, l'engagement, etc. La RALM assume sa part de création et de publication. Il revient donc à l'auteur d'assumer la sienne, qui est toujours plus profondément acquise et ressentie. Nous apprécions toute tentative d'élever le texte à la hauteur du familier, du savant et de l'obscur. Tout le reste est littérature: violence, sexe, prière, confession, morale... on ne peut évidemment s'en passer. Par contre, nous rejetons toute prétention décorative pour la raison que la poésie-slip, le roman-tricot, l'essai-mouchoir et le théâtre-rideau sont des cache-misère.

Patrick Cintas auteur et éditeur. R.A.L.M

Édition R.A.L.M

Vous n'entrerez dans la maison qu'à la condition d'avoir construit quelque chose. Peu importe que ce soit solide, beau ou à la mode. Peu importe le niveau intellectuel ou artistique. Au moment de frotter vos pieds sur le paillasson, demandez-vous si vous possédez une maisonnette, une cabane, un château ou un gratte-ciel. Car si vous arrivez à la maison, poussant une brouette contenant trois briques, deux tuiles, une panne et un morceau de moquette, que ces matériaux témoignent de la hauteur de votre niveau intellectuel, artistique, professionnel ou autre, vous n'entrerez pas. Vous aurez beau être professeur, artisan impeccable ou penseur à la mode, vous n'entrerez pas si vous ne possédez rien qui ressemble à une construction. Et cette construction, quelle que soit sa dimension, vous engage tout entier. Alors ne lésinez pas : chansons, poèmes, confidences, romans, dégueuli, cri sans thème, tout ce que veut votre esprit pourvu que ce soit construit. Si vous possédez quelque chose de construit, de petit, de grand ou de simple, n'hésitez pas : vous frappez à la bonne porte.

Patrick Cintas et l'édition R.A.L.M

La der des ders, de Robert Vitton.

Édition Ralm.

Barbouilleurs de tout poil...

评价和评论