スイカよりも爽やか!

夏の光が空を支配し、ビーチが鮮やかな傘の下で日光浴を楽しむ人々で埋め尽くされる中、海をテーマにした10枚の素晴らしい絵画の視覚的探求を通して、海の魅力に飛び込むのに、これ以上の方法があるだろうか。砂浜に寝そべって、ジューシーなスイカを片手に、日よけの帽子をさりげなく傾けて、その日のクロスワードパズルに夢中になっているとき、ふと視線が、さわやかな環境の静かなエッセンスを完璧にとらえた一連の作品に移った!

ビーチチェアの上で、あるいは扇風機の前で、潮騒を夢見るあなたのお供に。賑やかな港や街のスカイラインから離れ、太陽、塩、波、そして時折、潮流の無限のダンスに迷い込む孤独な船や瞑想的な人物を讃えることを目的としている!

それでは、2024年の夏の冒険を彩るアート作品のレビューに出発しよう!

海と巨匠たち:海洋絵画トップ10

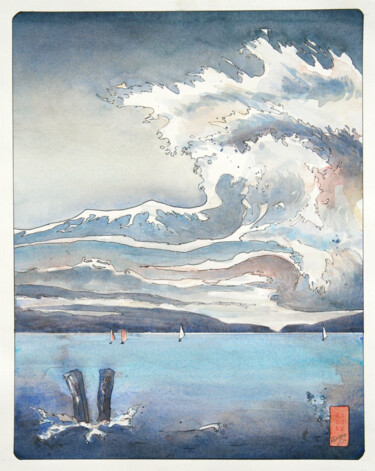

葛飾北斎『神奈川沖浪裏』1831年。ニューヨーク・メトロポリタン美術館。

葛飾北斎『神奈川沖浪裏』1831年。ニューヨーク・メトロポリタン美術館。

芸術にさらわれたスイカ:葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」

もう一度想像してみてください。暑い夏の太陽の下で、前述のスイカのスライスを楽しんでいると、突然、目の前に巨大な波が現れて、あなたをさらっていってしまうのです。おそらく、種をそこら中に吐き出してしまうか、スイカが手から落ちてしまうでしょう。これは、まさに北斎の絶対的な傑作であり、世界美術史上最も象徴的でよく知られている作品の 1 つである「神奈川沖浪裏」が呼び起こす感覚です。

「神奈川沖浪裏」は、日本の江戸時代の1831年後半に日本の画家葛飾北斎が制作した木版画です。この作品は、荒れ狂う海を進む3隻の船を描いており、画面中央には大波が立ち上り、背景には富士山が見えます。海水が構図の大部分を占め、その壮大さと、漁師を掴もうとする爪のような泡の精巧なディテールで鑑賞者の注目を集めます。

この版画は北斎の最も有名な作品であり、彼の「富嶽三十六景」シリーズの最初の作品です。このシリーズでは、プルシアンブルーの使用が日本の木版画に革命をもたらしました。「神奈川沖浪裏」の構図は、伝統的な東洋美術の遠近法とヨーロッパで発達したグラフィック遠近法の融合です。その結果、この傑作は日本ですぐに成功を収め、その後西洋でも成功を収め、北斎の芸術はクロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホなどの印象派やポスト印象派の作品に影響を与えました。

好奇心:北斎はなぜ浮世絵師として知られているのでしょうか? それは、彼が 17 世紀から 19 世紀にかけて栄えたこの日本の芸術に秀でていたからです。浮世絵は「浮世の絵」を意味し、日常生活の場面、壮大な風景、美しい女性、歌舞伎役者、力士などを描きます。木版画の技術を駆使して、北斎は「神奈川沖浪裏」などの象徴的な作品を制作し、浮世絵のスタイルを定義するのに貢献しました。

上原功年「波」版画。

上原功年「波」版画。

スイカは安全だ:上原好年が鎮めた波

心配しないでください。今回はスイカは無事です。目の前の波は北斎の波に比べてずっと穏やかだからです。岸辺にゆったりと座り、そよ風に吹かれ、顔に降りかかる塩の味を味わいながら、危険を冒すことなくこの光景を楽しむことができます。これはまさに、1877年に東京で生まれ、1940年に亡くなった新版画運動に関係した日本人アーティスト、上原紅年の波が呼び起こす感覚です。

青の色合いと波の動きの詳細な表現を用いたコネンの作品は、熟考を促す視覚体験を提供します。北斎の傑作には劇的な緊張感はありません。代わりに、見る人をリラックスさせ、波の自然なリズムを鑑賞するよう誘う穏やかな美しさがあります。このスタイルの違いは、西洋の影響を取り入れ、自然の主題をよりリアルで詳細に表現することに重点を置いた新版画運動への浮世絵の進化も反映しています。

アーティストについての好奇心:上原紅念という人物をご存知ですか? 彼は梶田半古と松本楓子の弟子で、主に風景画で知られています。作品のほとんどは当初小林文七によって出版されましたが、1923年の関東大震災によりこの共同作業は終了しました。その後、文七の元従業員である渡辺庄三郎が上原との共同作業を再開し、島美術社を通じて主に海外市場、特にアメリカ市場向けに版画を制作しました。上原紅念の作品は、ロンドンの大英博物館、シカゴ美術館、ワシントンの議会図書館、ボストン美術館などの重要な施設に保存されています。

ギュスターヴ・クールベ『波』、1869-1870年。

ギュスターヴ・クールベ『波』、1869-1870年。

ヨーロッパの波が激しくなる時:クールベの海

堂々とした、ほとんど神話のような日本の波を鑑賞した後は、古代ヨーロッパに足を運んで、私たちの「友人」ギュスターヴ・クールベが同じ主題をどのように扱っているかを見てみましょう。確かに、ヨーロッパの波は東洋の波に比べると少し小さく、脅威が少ないように思えるかもしれませんが、騙されないでください。このフランスの巨匠は、同じように小さくて脆弱だと感じさせる海の描き方を心得ています。

実際、「波」と題された傑作は、荒々しい空の下の海の荒々しい力を捉えています。白い泡を帯びた波は、キャンバスの大部分を占めるエネルギーの旋風となって打ち寄せます。暗い色の選択と波の動きの詳細な描写は、自然を最も真実かつ最も荒々しい形で描くことを好んだクールベの写実的なアプローチを証明しています。厚い雲で覆われた空は、シーンにさらなるドラマ性を加え、まるで差し迫った嵐を暗示しています。

リアリズムの代表的な画家の一人として知られるクールベは、理想化せずに日常生活や自然を描くことに注力することで名声を博しました。大胆な筆遣いと素朴な色使いが特徴的なクールベの作品は、現実を本物かつ具体的な方法で表現することを目指していました。「波」ではこのアプローチがはっきりと見て取れます。波の質感は見事な技巧で描かれ、ほとんど触れられるほどで、絵全体が海のエネルギーで震えているように見えます。

好奇心:海はクールベにとって、特に後期の作品において繰り返し取り上げられる主題でした。海の力強さと自然の美しさに魅了されたクールベは、それぞれ異なる雰囲気と大気の状態をとらえた数多くの海景画を制作しました。予測不可能で力強い海は、画家に自然とリアリズムへの興味を探求する完璧な舞台を提供しました。

ポール・ゴーギャン『波』1888年。個人所蔵。

ポール・ゴーギャン『波』1888年。個人所蔵。

違いの波:クールベとゴーギャンの比較

前述のギュスターヴ・クールベの写実的でドラマチックな波をまだ観察していると、突然、ポール・ゴーギャンの作品「波」(1888 年)に視線が移り、まったく異なる主題の解釈へと誘われます。ここでは、海の動きは単なる自然要素ではなく、活気に満ちた「夢のような」シーンの登場人物です。高い視点から見ると、波に翻弄され、赤い浜辺に避難している人物を容易に想像できます。

実際、ゴーギャンの描く海の特異性は、動きとダイナミズムがクールベの古いリアリズムを超越する色彩豊かな夢の世界へと私たちを誘います。「波」(1888年)では、すべてが私たちの目の前で生き生きと動き、強い色調のコントラストの熟考に私たちを魅了します。鮮やかな色彩と滑らかな筆致が、踊っているように見える海に命を吹き込み、赤い砂浜がシーンに幻想的な要素を加え、この作品にゴーギャンのスタイルの特徴をさらに際立たせています。

好奇心:ゴーギャンは、作品に魔法のような性質を吹き込む才能で知られていました。クールベとは異なり、ゴーギャンは象徴主義や原始主義を頻繁に探求し、自然の外観だけでなく、その精神と本質を捉えることを目指しました。このアプローチは「波」に顕著で、ここでは現実を超越した色彩と形で、自然がほぼ神話的な方法で表現されています。

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ『海辺の修道士』、1809-10年。キャンバスに油彩。ベルリン国立美術館

カスパー・ダーヴィト・フリードリヒ『海辺の修道士』、1809-10年。キャンバスに油彩。ベルリン国立美術館

海にささやく僧侶:塩辛い瞑想

あなたは今、典型的な陽光が降り注ぐ混雑した南ヨーロッパの海岸線から遠く離れた、荒涼とした海岸にいることに気づきます。空は灰色で不気味、空気は冷たく、海は目の前に果てしなく広がっています。これは、1809 年から 1810 年にかけて制作されたドイツ ロマン主義の傑作、カスパー ダーヴィト フリードリヒの「海辺の修道士」が呼び起こす雰囲気です。実際、この絵画でフリードリヒは、孤独、内省、そして自然の計り知れない力を物語る風景へと私たちを誘います。

この作品には、海と空の広大さを背景に、僧侶と思われる孤独な人物も描かれています。この人物は周囲の風景に比べて小さく、ほとんど取るに足らない存在であり、孤独感と内省を強調する要素となっています。濃い暗い雲に覆われた空はキャンバスの大部分を占め、陰鬱で瞑想的な雰囲気を醸し出しています。

この風景を人物で説明するにはどうすればよいでしょうか。カスパー・ダーヴィト・フリードリヒは、感情、自然、崇高さを強調した芸術運動であるドイツ・ロマン主義の代表的な代表者の 1 人です。フリードリヒは絵画の中で、人間と自然の関係を頻繁に探求し、広大でしばしば脅威的な風景を使って人間の心の状態を映し出しています。「海辺の修道士」では、この関係がはっきりと表れています。人間の姿は、自然の威厳と力の前に小さく脆弱です。実際、この巨匠の作品は、自然界に対する敬意と畏怖の念、つまり美しさと神秘性だけでなく、危険と無限性も表しています。

1809年から1810年にかけての傑作が、創造の広大さを前にして、いかにして私たちの小ささと脆さを思い起こさせるかが明らかになります。果てしない海を眺めながら、僧侶が「北斎を見つめている間に落ちたスイカの切れ端は、自然の広大さに比べれば、今となっては取るに足らないものに思える」と心の中で考えている姿を想像することができます。冗談はさておき、世界と触れ合うことで、人は自分の本質、限界、日々の悩みをよりよく理解できるようになります。

ブライトン近郊の海、ジョン・コンスタブル、1826年

ブライトン近郊の海、ジョン・コンスタブル、1826年

ブライトンとその鳥:コンスタブルが描いた典型的な一日

再び曇り空が目の前に現れますが、カスパー・ダーヴィト・フリードリヒの作品ほど不吉で重苦しいものではありません。ジョン・コンスタブルの「ブライトン近郊の海」と題されたこの絵画では、鳥が低く飛ぶ様子を見ることができます。嵐の接近を察知したのかもしれませんし、単に餌を探しているのかもしれません。なぜ私は鳥の行動に注目するのでしょうか。それは、空と海をはっきりと分ける水平線と穏やかな波が交差する、静的な構図の動的な主題を鳥が効果的に表現しているからです。

ロマンチックな風景画の巨匠であるコンスタブルは、数多くの作品にブライトンを描き、この地との強いつながりを示しました。彼にとって、このイギリスの都市は単なる観光地ではなく、尽きることのない芸術的インスピレーションの源でした。そのビーチ、広大な空、そして常に変化する海は、コンスタブルに、大気の変化と光に対する情熱を探求する機会を与えました。

「ブライトン近郊の海」では、コンスタブルは日々の喧騒から離れた、平和で瞑想的なひとときの本質を捉えています。灰色と青の混ざり合った曇り空は、穏やかでありながらも示唆に富んだ雰囲気を醸し出しています。色の選択と筆遣いの繊細さは、静けさと内省の感覚を伝えています。

全体的な構成は、ジョン・コンスタブルのスタイルと風景画へのアプローチの完璧な例です。リアリズムとロマン主義を組み合わせる能力と、雰囲気のある細部への配慮により、彼の作品は魅力的で深く心に訴えるものとなっています。

好奇心:ジョン・コンスタブルは、彼の時代から数十年後に爆発的に広まった芸術運動である印象派の基礎を築いた先駆者の一人としてよく知られています。同時代の画家の多くとは異なり、この画家は屋外で自然から直接絵を描き、その瞬間の本質と光を捉えることを好みました。「en plein air」として知られるこの手法は、当時としては革新的で急進的であり、印象派が広く採用することになる技法を予見していました。

風に打ち寄せる波、ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナー、1840年頃。キャンバスに油彩。ロンドン・ナショナル・ギャラリー。

風に打ち寄せる波、ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナー、1840年頃。キャンバスに油彩。ロンドン・ナショナル・ギャラリー。

ターナーと嵐:光が波に挑むとき

再び嵐の海に飛び込むと、今度は波の威嚇的なエネルギーがクールベやゴーギャンの作品のそれを上回ります。何と言っても、これは水の動きの本質とそれに伴う光の複雑な動きを捉えることに疑いの余地のない名手、ジョセフ・マロード・ウィリアム・ターナーの作品です。問題の作品「風に打ち寄せる波」は 1840 年頃に制作され、現在ロンドンのナショナル ギャラリーで鑑賞できるキャンバスの油絵です。

「風に打ち寄せる波」では、ターナーは「怒れる」海の動きを力強く乱れた筆致で描き、波が風に打ち寄せる迫力ある光景を描き出しています。暗く荒れ狂う海の色調から、雨を降らせた雲を透過する光の反射まで、巧みな色使いが作品にドラマチックで力強い雰囲気を与えています。まるで波の轟音と風の笛の音が聞こえてくるかのようで、海と空は原始的なエネルギーの渦に溶け込んでいます。

この絵の魅力的なディテールは、キャンバスの左側と右側の色彩の対比です。左側では、ターナーは暗く深い色調を使用して、シーンの中で最も嵐が激しく、最も脅威的な部分を表現しています。ここでは波が影に包まれており、差し迫った危険と自然の残忍な力を感じさせます。対照的に、絵の右側はより明るく暖かい色調が特徴で、太陽の光が嵐の雲を突き抜け、混沌から生まれる希望と静けさの効果を生み出しています。

好奇心:ターナーは、前述のコンスタブルと同様に、印象派の先駆者とみなされています。ターナーは、絵画における色と光の革新的な使用法から、「光の画家」と呼ばれることがよくあります。彼は自然光の効果に魅了され、その研究と表現にキャリアの多くを捧げました。

海辺の家々、エドガー・ドガ、1869年。パステル画。オルセー美術館、パリ。 写真クレジット:オルセー美術館 / rmn via Wikipedia

海辺の家々、エドガー・ドガ、1869年。パステル画。オルセー美術館、パリ。 写真クレジット:オルセー美術館 / rmn via Wikipedia

ドガがバレリーナをビーチに変える:アートへのダイブ

よりリラックスした休暇のような環境に戻り、濡れた砂が体に張り付くビーチに横たわる自分をようやく想像することができます。この光景は、静けさと、熱狂的な崇拝者のように私たちにまとわりつく厄介な砂粒を払い落としたいという欲求を呼び起こします。

「海辺の家」は、フランスの画家エドガー・ドガが1869年に制作し、パリのオルセー美術館に所蔵されているパステル画です。この傑作は、息を呑むような風景で有名な町、エトルタ(フランス、ノルマンディー)の海岸に私たちを連れて行ってくれます。ドガは、友人のマネを訪ねてこの地に滞在しました。

この絵は穏やかな海岸の風景を描いています。前景には、澄んだ空を映す水たまりが広がる金色の砂浜が広がっています。背景には、緑の丘が青い空と溶け合い、海岸沿いに家々がいくつか見え、静寂と孤独感を醸し出しています。ドガはパステルを使用することで、作品に柔らかく溶け合った質感を与え、その場所の光と雰囲気を完璧に捉えています。

しかし、この中でバレリーナはどこにいるのでしょうか?騎手とバレリーナを好んでいたことで有名ですが、ドガは風景画にも熱心に取り組み、非常に魅力的な作品を生み出しました。「海辺の家々」は、この多才さの証です。ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングルの影響を受けた技法でエトルタの風景を描いたこの作品は、彼の芸術の別の側面を示しています。

フィンセント・ファン・ゴッホ、「サントマリーの海」、1888年。アムステルダム、ゴッホ美術館。

フィンセント・ファン・ゴッホ、「サントマリーの海」、1888年。アムステルダム、ゴッホ美術館。

9. ゴッホの地中海:キャンバスに描かれた色彩と静けさ

このディップを我慢できないとき、私はコンスタブルのガッビアーノの精神に頼り、水に浸したほぼ平面のバーで優雅に過ごした。しかし、このオペラの作者はヴィンセント・ヴァン・ゴッホであり、その絵画、死後の自然、風景、特に海に深い関心を抱いています。

1888 年、フィンセント・ファン・ゴッホはアルルに移送され、サント・マリー・ド・ラ・メールの港を訪れました。そこは、ロダノの巣に隠れていたカマルグの沼地にある漁村でした。この眠りの間に、アーティストは、さまざまな風景、海、ボート、その他さまざまなデザインを制作しました。問題の絵画は、ゴッホがプロヴェンツァで制作した作品で、地元の海辺で制作された製品のポーチを再現したものです。

ゴッホは、緑色やジャッロ色など、さまざまな色調のペンキで海の表面を「泡沫」のように染め、地中海の「青い極地」を支配しているにもかかわらず、澄んだ水面を描いている。

オペラ「地中海の夕日」は、その鮮やかな色彩で独奏され、ゴッホが彼の不可解な技術によって不滅の存在となった、静寂と自然の美しさの瞬間をも表現しています。当然のことながら、キャップは(部分的には)水面に直接触れる状態では安全に保たれ、キャップの内側に色素が付着して、皮脂の粒子が付着した状態になっています。

興味深いことに、兄弟のテオに宛てた手紙の中で、ヴィンセントは次のように書いています。「私はサント・マリー・ド・ラ・メールから地中海の海に手紙を書きました。その手紙には、片方の肩に白い花が咲いていました。もう片方の肩には、いつも緑色か灰色の斑点がついていました。もう片方の肩には、いつも青色の斑点がついていました。もう片方の肩には、ピンクか灰色の斑点がついていました。[...] 砂浜は砂で、オランダに来たときは、砂丘も砂浜も、青い波もありませんでした。[...]」。

エドワード・ホッパー、『長い脚』、1935年。

エドワード・ホッパー、『長い脚』、1935年。

海の光と孤独:ホッパーへの深い洞察

10 枚の海景のセレクションの最後の作品にたどり着きました。嵐はもう遠い記憶です。絵の中で私たちが感嘆する帆を広げた船は、今はただ穏やかで穏やかな海の喜びを味わい、穏やかな調和の中で海を航海する運命にあるようです。夏が輝きを取り戻し、休暇のようなリラックスした雰囲気に浸り、澄み切った明るい空の下で喜びを提供します。この平和と静けさの感覚は、エドワード ホッパーの絵画「The Long Leg」で見事に表現されており、自然が提供できる美しさと静けさを視覚的に証明しています。

この作品は、砂浜を背景にした牧歌的な海の景色を描いています。砂丘には、暗い屋根の白い灯台があり、その両側には低い白い建物が並んでいます。このアンサンブルは、静かで明るい構成を作り出し、ほぼ無限に広がる地平線は、静けさと孤独感を呼び起こします。実際、ほのめかされているだけではっきりと描かれていない人間の存在は、人間と自然の相互作用と深い孤独感の両方を強調しています。

好奇心:孤独はホッパーの作品に繰り返し登場するテーマであり、おそらく彼自身の内向的な性格を反映しているのでしょう。実際、彼はアトリエで一人で多くの時間を過ごし、キャンバスの細部に至るまで細心の注意を払って作業していました。

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli