要点

- 1 万年の遺産: 日本の芸術は、先史時代の縄文土器から現代のデジタル アートやコンセプチュアル アートまで、数千年にわたります。

- 自然と精神との対話: 日本の芸術は自然、仏教、神道の伝統に深く根ざしており、儀式と感情のバランスをとっています。

- 文化の交差点: 中国、韓国、西洋の影響を受けて常に進化しており、特に版画、絵画、デザインにそれが表れています。

- ミューズとしての富士山: 葛飾北斎の象徴的な神奈川沖浪裏や赤富士から、吉田博や藤島武二の穏やかな解釈まで、富士山は伝統と変革の両方を象徴しています。

- 継続的なイノベーション: 今日の日本のアーティストは、インスタレーション、写真、パフォーマンスなどの媒体を通じて、伝統、抽象、そしてグローバル言語を融合しています。

もし答えが「はい」なら、日本の美術史が世界で最も多層的で洗練され、そして魅力的な歴史の一つであることを知っておくべきです。それは1万年以上にわたり、文化的孤立と強烈な開放の時代、宗教的熱狂の時代と何世紀にもわたる世俗的な美学を経て、最終的に現代に至っています。現代では、デジタルアート、ミニマリストデザイン、そして古代の形態を現代的な解釈で再解釈したものが共存しています。

日本美術は、何よりもまず、自然、精神性、中国と韓国の影響、そして近代西洋との対話の芸術です。縄文時代(紀元前1万年頃~紀元前300年)以降、土器、土偶、そして初期の象徴的形態は、目に見えないものや儀式への感受性を表現してきました。6世紀に仏教が伝来すると、芸術作品は記念碑的なものへと変化し、青銅彫刻、曼荼羅、そして法隆寺のような木造寺院は、信仰の媒体となり、政治権力の道具となりました。

平安時代(794~1185年)には、日本美術が独自の様式を確立しました。大和絵、最初の絵巻物(絵入りの巻物)、そして感情的な物語と繊細な色彩を重んじた絵画様式です。室町時代には、武家勢力と禅宗が台頭し、枯山水庭園、雪舟等陽のモノクローム風景画、そして空虚さ、暗示、素早い身振りといった美学といった、簡素な様式が定着しました。

江戸時代(1603~1868年)の都市文化の隆盛は、歌舞伎役者や遊女、風景、そして日常生活の場面を描いた有名な多色刷りの木版画、浮世絵の誕生につながりました。この時代、日本の美術は近代西洋に大きな影響を与え始めました。北斎、広重、歌麿といった、ヨーロッパ印象派の無意識の先駆者たちを思い浮かべてみてください。

その後、明治維新(1868年)以降、日本は急速な近代化へと歩みを進め、芸術は伝統と革新の対話の場となりました。西洋のアカデミックな様式(洋画)の影響を受けた絵画と並んで、古典的な伝統を現代的な感覚で再解釈する日本画運動が生まれました。

敗戦のトラウマと世界的な開放によって特徴づけられた戦後期には、具体、反芸術、そして後にマンガ、ポップアート、文化理論を融合させた村上隆によるスーパーフラットという世界的な現象など、急進的な運動が出現した。

今日、日本の芸術は世界的な実験の場となっています。草間彌生、塩田千春、杉本博司、奈良美智といったアーティストたちは、インスタレーション、写真、彫刻、パフォーマンスを融合させ、奥深く普遍的な視覚言語を生み出しています。同時に、盆栽、蒔絵、楽焼といった伝統芸術も、今もなお実践され、新たな解釈が試みられています。

あなたは本当に日本美術の愛好家ですか?

ここまでお読みいただいたあなたは、日本美術への情熱があなたの中に流れていることは明らかです。しかし、最終的な確認が必要ですか?読み進めて、日本美術史の重要な瞬間を彩り、西洋との出会いによって形作られた5つの傑作をご覧ください。

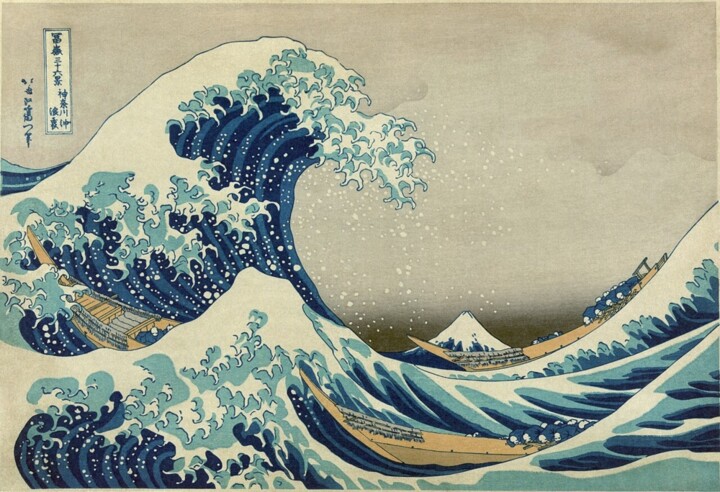

葛飾北斎『神奈川沖浪裏』1830年頃~1831年頃。浮世絵風の木版画。複数の複製が複数の美術館に所蔵されている。

葛飾北斎『神奈川沖浪裏』1830年頃~1831年頃。浮世絵風の木版画。複数の複製が複数の美術館に所蔵されている。

1. 葛飾北斎「神奈川沖浪裏」

もしあなたが真の――本当に真の――日本美術愛好家なら、 『神奈川沖浪裏』を目を閉じても描写できるはずです。正確な寸法(25.7×37.9センチ)や、使用されている技法(浮世絵版画) 、そしておそらく複製が現在どこに保管されているかまでも知っているはずです。ニューヨークのメトロポリタン美術館からロンドンの大英博物館、そしてメルボルン、パリ、トリノ、ジェノバ、トリエステ、そしてヴェローナにも所蔵されているのです。

しかし、この作品は世界中で広く知られており――世界的な想像力の中で過剰に露出されていると言ってもいいほど――、退屈で教科書的な語り口で改めて解説することにはあまり意味がありません。むしろ、この作品の隠された襞、あまり知られていない興味深い点、そして西洋美術との意外な繋がりを発見することの方が、はるかにやりがいのあることです。

葛飾北斎が1830年から1831年にかけて制作した「神奈川沖浪裏」は、富嶽三十六景の連作の中で、最初にして最も象徴的な作品です。日本の神聖な象徴である富士山は、水平線に静かに佇み、静止し、ほとんど恥ずかしそうにしています。一方、その光景を支配するのは、巨大な生き物のように、今にも小さな船を飲み込もうとする波です。波の動き、なだらかな曲線、そして破滅の直前の一瞬の緊張感。すべてが劇的な美しさの瞬間に凍りついています。

この版画は長い構想の賜物です。北斎は初期の作品で海の力強さと富士山の存在感を数多く探求してきました。しかし、今ではほぼどこにでも見られるこの特別な作品は、彼の人生の中でも特に困難な時期に生まれました。70歳を超え、妻を亡くし、病に倒れ、孫から受け継いだ借金に押しつぶされそうになっていたのです。しかし、混沌と不確実性の中で、彼は人間の脆さ、つまり自然の圧倒的な力に抗う人間の脆さを、真正面から訴えかける一枚の絵を描き出したのです。

多くの鑑賞者がこの波に、爪のある手、幽霊、龍、あるいは怒れる神々を見出したのは当然のことでしょう。超自然的なイメージの巨匠でもあった葛飾北斎は、海の物理的な現実だけでなく、その不気味で形而上的な側面も描き出そうとしたのでしょう。迫りくる脅威を帯びたこの波は、世界から閉ざされたままでありながら、国境に迫りくる西洋の脅威をますます意識する日本の不安を象徴しているという意見さえあります。

そして実際、西洋は既にこのイメージの中に存在している。 『神奈川沖浪裏』は紛れもなく日本の木版画だが、オランダの銅版画から輸入された線遠近法を用いていることは明らかだ。例えば富士山は小さく遠くに描かれているが、これは伝統的な日本美術では考えられなかったことだろう。伝統的な日本美術では、富士山のような重要な主題が構図の大部分を占めていたからだ。さらに、ヨーロッパで初めて入手できた合成顔料であるプルシアンブルーの使用は、この版画にかつてない深みと鮮やかさを与えている。これは西洋を見つめた東洋の芸術作品であり、おそらくそれこそがヨーロッパの芸術家たちの心に強く響いた理由なのだろう。

19世紀後半、日本が開国した頃、葛飾北斎の波は印象派の海岸に打ち上げられました。モネはアトリエにそれを飾り、ドビュッシーは『海』誌の表紙に使いたいと考えました。アンリ・リヴィエールは葛飾北斎に明確なインスピレーションを得て、『エッフェル塔三十六景』というシリーズを制作し、この波に捧げました。そして今日でも、その視覚的インパクトは衰えていません。波の形、完璧な曲線、指や触手のようなギザギザの泡は、記憶に深く刻み込まれ、絵文字、ロゴ、グラフィティ、時計、広告、イラストなど、無限に増殖しています。

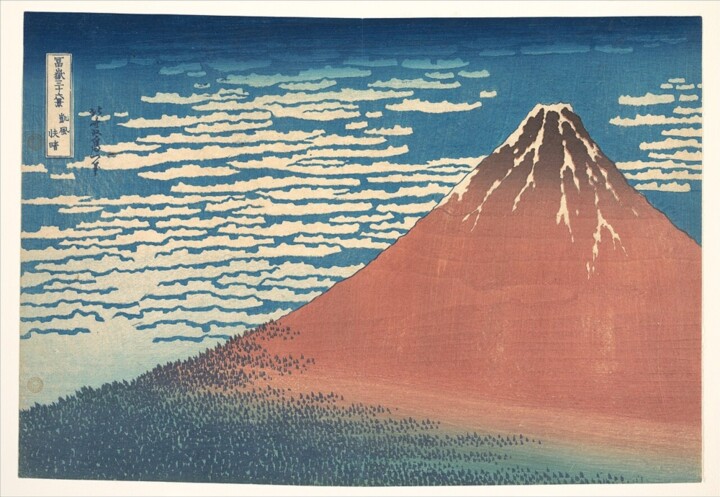

葛飾北斎、赤富士、1830-32。

葛飾北斎、赤富士、1830-32。

2. 葛飾北斎 赤富士

神奈川沖浪裏が自然の荒々しい力強さを象徴するドラマチックな象徴だとすれば、 「南風晴天」 (別名:赤富士)はまさにその完璧な対比と言えるでしょう。静寂、静寂、そして完璧なバランス。同じ山の二つの顔、日本の雄大な風景を二つの正反対の視点から捉えています。

富嶽三十六景の中でも最も有名な作品の一つであるこの版画は、一見するとシンプルな傑作と言えるでしょう。動きはなく、人影もなく、海と格闘する船も見当たりません。ただ、雄大で孤独な富士山が、穏やかな風に吹かれる澄み切った空の下、夜明けとともに紅に染まっていく様を描いています。まさに息を呑むような瞬間です。初秋の爽やかな朝、幸運にも富士山の近くにいる人は、その姿を目の当たりにすることができます。昇る朝日が東斜面を照らし、燃えるように赤く染まる様子。日本語では「赤富士」と呼ばれ、北斎はそれを象徴的な作品へと昇らせました。

しかし、この表面的な静けさの裏には、洗練された象徴的な構造が隠されています。完璧な三角形の山は、荘厳で神聖な存在のように画面右側を占めています。左側のまばらな雲が構図のバランスを取り、繊細で音楽的な緊張感を生み出しています。これは「時代を超越した」情景でありながら、山頂に残る雪、麓の森の暗い影、そして空気を形作る青と赤の3つの明確な色合いなど、緻密な空気感のディテールに満ちています。

この作品の初期の版画は希少で貴重です。より柔らかく不規則な空と控えめな色使いが特徴で、山頂の周囲には繊細なプルシアンブルーの光輪が描かれています。これらは「ピンク富士版」として知られ、より親密で華やかさは控えめですが、おそらく北斎の当初の意図に近いと言えるでしょう。その後、需要が高まるにつれて、色彩はより鮮やかになりました。ベンガルピンクの顔料が用いられ、雲はよりシャープに、空はより平坦に、森の緑はより切り直されました。この場合、「美」には様々なバージョンがあります。

不思議なことに、西洋では神奈川沖浪裏が文化的想像力を支配しているのに対し、日本ではこの赤富士が最も大切にされ、まるでお守りのようなイメージを抱かれています。伝承によると、富士山を夢に見ることは幸運の兆しとされ、赤富士はさらに幸運の兆しとされています。稀少で力強く、均整のとれたその姿は、まさにその象徴です。おそらくだからこそ、この版画は平和、均衡、そして静かな力強さという理想を体現し、これほど長く象徴的な成功を収めてきたのでしょう。

吉田博、河口湖からの富士、1926年。

3. 吉田博『河口湖からの富士』

北斎が富士山を神話的で象徴的な壮大さで不滅のものにしたとすれば、吉田博はより親密で雰囲気のある次元で富士山に命を吹き込んだ。 「富嶽十景」の一つである吉田博の版画「河口湖」は、日本を象徴する火山の、物思いにふける静寂、まるで囁かれるかのような光景を私たちに提供してくれる。そこには脅迫的な波も、燃えるように赤い日の出もない。静寂な水面、溶けゆく雪、そして優しく息づく風景だけが広がっている。

浮世絵の巨匠たちとは異なり、吉田は伝統だけにとらわれませんでした。西洋の油絵と水彩画、東京の美術学校、そしてアメリカの美術館で研鑽を積みました。実際、彼の最初の国際的な成功は、日本が産業革命の世紀へと足を踏み入れようとしていた1899年、デトロイト美術館での展覧会でした。彼を他に類を見ない存在にしているのは、西洋の遠近法と明暗法を、日本美術の繊細な物語性と融合させる才能です。

この写真は、富士山を五大絶景の一つ、河口湖から眺めたものです。冬、いや早春かもしれません。湖岸にはまだ雪が残っていますが、溶け始めています。水面は周囲の風景を柔らかな波紋に映し出し、ピンクからオレンジへと移り変わる夕焼けの光を捉えています。熱心な登山家でありハイカーでもあった吉田は、数あるハイキングのどこかでこの光景を目にしたのかもしれません。彼は芸術家としてだけでなく、旅人としても日本の風景を熟知していました。

興味深い逸話がある。多くの先人たちとは異なり、吉田は版画制作のあらゆる工程に深く関わっていた。版画家が専門の職人に木版の彫りを任せることが多かった時代に、吉田は自ら各工程を監督し、同じ版画で異なる色のバリエーションを頻繁に試すことで、時間帯や季節の移り変わりを捉えていた。彼にとって光は物語を伝える手段であり、わずかな顔料の変化で風景を感情へと変容させることができたのだ。

横山大観《紅葉》1931年。

横山大観《紅葉》1931年。

横山大観は「紅葉」の中で、常に存在する富士山から視線を逸らし、純粋な季節の詩情に私たちを誘います。青くさざ波立つ川面に、深紅の紅葉が広がる雄大なパノラマを描いたこの屏風は、単なる自然描写ではありません。日本独自の視点を通して、自然が理想化され、精神化され、調和されているのです。

横山は、明治時代に西洋の様式の流入に反発して生まれた、伝統的な日本画の近代化様式である日本画の創造と発展を支えた重要人物の一人です。興味深いのは、大観が日本の美学と技法に深く根ざしながらも、西洋の影響を繊細かつ革新的な方法で取り入れていたことです。これは、彼がカルカッタ、ニューヨーク、ロンドン、パリへの旅を通して培ったものです。実際、インドでインドモダニズムの先駆者であるアバニンドラナート・タゴールと出会ったことは、日本を越えて近代絵画に大きな影響を与えた、稀有な東西交流のきっかけとなりました。

『紅葉』には、後に大観が名声を博すことになる墨の表現は見られないが、彼の真髄とも言える革新、菱田春草と共同で生み出した「朧体」と呼ばれる「もやもやとした体」が見られる。古典的なやまと絵の硬い輪郭は消え去り、葉は浮遊し、木々は呼吸し、川は繊細なグラデーションの霧の中を流れているように見える。この技法は当初、「ぼやけて生気が感じられない」と批判されたが、後にその雰囲気の力強さと夢のような質感が評価されるようになった。

大観の作品への揺るぎない献身を物語る逸話があります。旅の途中、土や葉、さらには地元の植物のかけらまで持ち帰り、すり潰して顔料にしたり、色の正確さを確かめたりしたそうです。彼にとって、自然を描くことは模倣ではなく、没入することでした。自然の細部へのこうしたこだわりと、 「もののあはれ」 (ものの哀しみ)という精神哲学が相まって、 「紅葉」は静かな感動的な力強さを帯びています。

興味深いことに、大観は師である岡倉天心から受け継いだナショナリズムから、しばしば富士山を日本のアイデンティティの象徴として描いてきた。しかし、ここではより静かな主題、つまり神々の山ではなく、秋のはかない美しさを描いている。そして、もしかしたら、これこそが、より日本的なのかもしれない。

4. 横山大観「紅葉」

藤島武二『東方の海』1928年頃。

藤島武二『東方の海』1928年頃。

5.藤島武二『東の海』

富士山と日本の風景を巡る旅の締めくくりとして、藤島武二の「東海曙」は、自然に対する新たな解釈を提示しています。もはや北斎のような神話的表現でも、吉田明神の瞑想的な描写でもなく、その息づかいや絵画構成は深くヨーロッパ的です。ここでは、海と空が色彩の融合へと溶け合い、まるで霊的な響きを帯びています。物語の要素である一艘の帆船は、息を呑むような、かすかなささやきへと縮小されています。

藤島は、西洋絵画(ヨーガ)を洗練された解釈で表現し、東西の架け橋として最も優れた才能を発揮した日本の画家の一人であった。パリでフェルナン・コルモンとカロリュス=デュランに師事し、ローマで過ごした時間は、彼の絵画へのアプローチ、すなわち光、量感、簡素さ、厳密さを深く形作った。彼はしばしば生徒たちに、絵画の秘訣はフランス語の「simplicité(シンプルさ)」にあると説いた。彼にとって、絵を描くということは、すべてを削ぎ落とし、不要なものをすべて取り除くことを意味していた。

この哲学は「東の海に昇る日の出」に完璧に体現されています。この絵では、海、雲、空、そしてさらに雲というたった4つの色彩の帯だけで情景が描かれており、インフォーマルな表現にまで至る抽象表現となっています。左側の小さな船を取り除けば、この絵は抽象画として通用するかもしれません。しかし、この風景画は多くのことを語っています。特定の場所についてではなく、人間のあり方、そして静かに刻まれる時間についてです。

この作品には、興味深い逸話があります。1928年、昭和天皇即位の際、藤島は宮廷書斎の絵画制作を依頼されました。彼は新たな始まりのメタファーとして、夜明けをテーマに選びました。その後10年間、彼は日本各地を日の出を追いかけました。北は蔵王から台湾の玉山まで、海からモンゴルの砂漠まで。晩年、日の出は彼の最も好きな主題となりました。まるで、夜明けの永遠のリズムの中に、絵画の本質とは何かという究極の答えを探し求めているかのようでした。

この意味では、 「東海上日の出」は広重よりもターナーやモネに近いと言えるでしょう。ヨーロッパの伝統から生まれた作品でありながら、西洋を深く内面化しながらも自らのルーツを決して忘れなかった日本人画家の目を通して表現された作品です。夕日?日の出?どちらでも構いません。重要なのは、そこに語りかけるハーモニー、リズム、そして静寂なのです。

よくある質問

1. 日本の芸術のユニークな点は何ですか?

精神性、自然、ミニマリズムの融合、そして深い文化的継続性と外部からの影響に対する開放性が組み合わさり、世界の芸術において独特の存在感を放っています。

2. 葛飾北斎の『神奈川沖浪裏』はなぜ有名なのでしょうか?

印象的なデザインに加え、東洋と西洋の技法を融合させ、自然と近代化を前にした日本の不安と美しさを象徴しています。印象派や西洋近代美術家に大きな影響を与えました。

3. 日本画とは何ですか?ヨガとどう違うのですか?

日本画は伝統的な材料と技法を用いた日本風の絵画を指し、一方、洋画は油絵や遠近法などの西洋の技法を採用しています。

4. 日本の芸術は伝統的なものだけですか、それとも現代的なものも含まれていますか?

両方です。日本は盆栽、楽焼、木版画といった古代の技法の保存に優れていると同時に、草間彌生や村上隆といったアーティストを擁し、世界の現代アートの最先端を走っています。

5. 富士山は日本の美術においてどのような役割を果たしていますか?

江戸時代から近代、そして現代における再解釈に至るまで、数え切れないほどの作品に登場し、日本のアイデンティティの安定と変化の両方を反映しています。

6. 日本の芸術は西洋にどのような影響を与えましたか?

浮世絵版画は、印象派やアール・ヌーヴォーといった西洋の主要な芸術運動に影響を与えました。モネ、ゴッホ、ドビュッシーといった芸術家たちは、日本の美学を直接的に参考にしました。

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」と「赤富士」から始まり、吉田博の静謐な版画、大観の趣ある日本画、そして藤島康介の東西融合の作品を鑑賞しましょう。草間彌生や塩田清隆といった現代アーティストの作品は、力強い現代的な視点を提示しています。

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli