Yann Michael Talvas, Toujours le soleil, 2017. Acrylique sur toile, 81 x 65 cm.

Yann Michael Talvas, Toujours le soleil, 2017. Acrylique sur toile, 81 x 65 cm.

Vanités : définition et origine du terme

Vanités désigne un type spécifique de nature morte qui, par l'inclusion d'objets symboliques caractéristiques, tels que, par exemple, des crânes, des sabliers et des objets de luxe, vise à rappeler au spectateur à la fois le passage inexorable du temps et l'avènement futur de la mort, et, par conséquent, la futilité des biens et des plaisirs terrestres éphémères. En fait, le terme latin susmentionné, qui fait partie de l'expression tirée de la Bible "vanitas vanitatum", ou "vanité des vanités", signifie littéralement "vanité des vanités", un mot parfait pour faire allusion à une iconographie picturale aux intentions purement moralisatrices, visant à inviter les spectateurs à abandonner les plaisirs et les désirs vénaux pour s'occuper du salut éternel, plus important.

Bart Stillekens, "Crâne de sanglier", 2021. Sculpture, résine / métal sur objet, 30 x 20 x 25 cm / 2,00 kg.

Bart Stillekens, "Crâne de sanglier", 2021. Sculpture, résine / métal sur objet, 30 x 20 x 25 cm / 2,00 kg.  Margarita Ado, Le dessert d'hier, 2021. Huile sur toile, 60 x 80 cm.

Margarita Ado, Le dessert d'hier, 2021. Huile sur toile, 60 x 80 cm.

Vanités : origines du genre pictural

Dès la fin du Moyen Âge, l'Église avait lancé un avertissement sévère selon lequel la richesse accumulée sur terre non seulement n'avait aucune valeur, mais conduisait également à la damnation éternelle. C'est donc à cette époque qu'apparaissent les premières représentations picturales dans lesquelles les produits de luxe sont accompagnés de crânes. Ces représentations s'intensifient toutefois au cours du XVIIe siècle, et plus particulièrement dans la période qui suit la guerre de Trente Ans, une époque où les guerres, les épidémies, la crise économique consécutive à la découverte de l'Amérique, le schisme religieux et l'agitation provoquée par la Réforme protestante plongent l'humanité dans une crise grave. Par conséquent, le besoin d'œuvres capables de transmettre une conscience des drames de l'homme, dont l'existence précaire fait souvent de lui une "victime" d'un destin trop souvent cruel, s'est fortement greffé sur le paysage artistique de l'art occidental du XVIIe siècle. Cependant, malgré cette crise généralisée, le genre de la vanité a connu un plus grand succès en Europe du Nord, où le protestantisme a favorisé la diffusion d'œuvres d'art visant à susciter une réflexion individuelle sur Dieu. En particulier, le pays où ce type de nature morte a connu le plus de succès est la Hollande, où les vanités se sont répandues entre le XVIe et le XVIIe siècle, impliquant également l'œuvre des plus célèbres maîtres flamands.

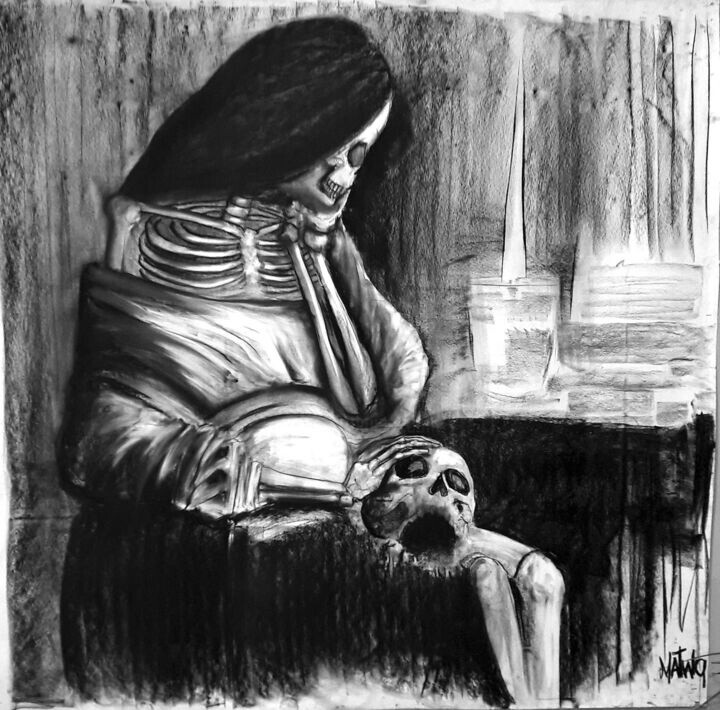

Yannick Duriez, Lamadeleine a la veilleuse, 2018. Fusain sur papier, 150 x 150 cm.

Yannick Duriez, Lamadeleine a la veilleuse, 2018. Fusain sur papier, 150 x 150 cm.

Rai Escale, Squelette, 2017. Acrylique sur autre support, 118 x 59 cm.

Rai Escale, Squelette, 2017. Acrylique sur autre support, 118 x 59 cm.

Vanités : symbolisme, composition et style

Le memento mori des vanités est généralement communiqué par le biais d'un "code" figuratif "standard", impliquant la juxtaposition ou le choix de trois types d'objets/thèmes possibles:

- l'or, les bijoux et autres objets similaires, faisant allusion à la richesse ;

- livres, cartes et stylos, personnification du savoir ;

- la nourriture, le vin et les riches tissus, symboles des plaisirs.

Ces sujets accompagnent nécessairement les représentations de crânes, mais aussi de bougies, de fleurs fanées, d'horloges et de sabliers, sujets fondamentaux de la composition, visant à mettre en évidence la futilité des choses terrestres, face à la seule certitude de la vie, à savoir : la fugacité du temps et, par conséquent, la mort. En outre, bien que les œuvres de ce genre soient souvent très riches en objets, c'est précisément à travers cet entassement "chaotique" qu'un choix stylistique et symbolique très conscient est souvent fait, visant à donner voix à des concepts profonds. C'est précisément ce dernier aspect qui distingue les vanités des natures mortes traditionnelles, conçues essentiellement pour mettre en valeur l'habileté du peintre, plutôt que dans l'intention de prêcher des principes percutants. En outre, c'est précisément pour atteindre ce dernier objectif que la vanités adopte un point de vue purement réaliste, car seule la connexion avec la donnée réelle peut conduire le spectateur au "ciel" à travers la contemplation d'objets terrestres.

Odile Guichard, Vanité 01, 2022. Acrylique / broderie sur toile, 40 x 40 cm.

Odile Guichard, Vanité 01, 2022. Acrylique / broderie sur toile, 40 x 40 cm.

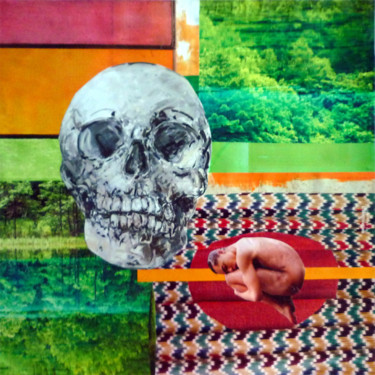

Paulo Vilarinho, Vanitas II, 2018. Photomontage / peinture numérique sur papier, 44 x 44 cm.

Paulo Vilarinho, Vanitas II, 2018. Photomontage / peinture numérique sur papier, 44 x 44 cm.

Les vanités des artistes d'Artmajeur

La vanité, très populaire aux XVIe et XVIIe siècles, a également influencé l'œuvre de grands maîtres contemporains, dont Andy Warhol, Graciela Iturbide, Kang, Young Min et Damien Hirst, auteurs de crânes iconiques visant à perpétuer le même concept de memento mori. Outre les "membres" de la grande tradition artistique, les artistes d'Artmajeur se sont également essayés à de nouvelles interprétations du genre précité, reprenant le message d'avertissement plus traditionnel pour l'adapter à notre époque. Les œuvres de Didier Lannoy, Jean-Marie Gitard (Mr STRANGE) et Tom Schaer illustrent ce type contemporain de nature morte, souvent réduit à la simple représentation de crânes.

Didier Lannoy, $quelette Vuitton, 2022. Sculpture, résine sur bois, 15 x 12 x 10 cm / 1,00 kg.

Didier Lannoy, $quelette Vuitton, 2022. Sculpture, résine sur bois, 15 x 12 x 10 cm / 1,00 kg.

Didier Lannoy: $quelette vuitton

La sculpture en résine et bois de Didier Lannoy représente un crâne luxueux, sa surface soigneusement travaillée portant, comme l'indique le titre de l'œuvre, le logo d'une célèbre marque de mode française. Ainsi, le thème typique de la vanité, visant à juxtaposer les plaisirs terrestres à l'avertissement de la mort, semble avoir été amplement respecté par l'artiste d'Artmajeur, dont le crâne inquiétant et somptueux semble presque demander au spectateur : aurez-vous besoin des splendeurs de Vuitton lors de votre dernier voyage ? On peut se poser la même question, dans la pure lignée du memento mori de la vanités, en regardant For the love of gold, une sculpture en forme de crâne de Damien Hirst, qui se veut un véritable rappel de la mortalité du spectateur. En effet, la surface de For the love of gold, réalisée à partir du moulage du crâne d'un homme européen d'environ 30 ans, ayant vécu entre 1720 et 1810 et acheté par l'artiste britannique fantaisiste à un brocanteur, est recouverte de 8601 diamants "inutiles".

Jean-Marie Gitard (Mr STRANGE), Mort fragmentée, 2021. Photomontage sur papier, 50 x 50 cm.

Jean-Marie Gitard (Mr STRANGE), Mort fragmentée, 2021. Photomontage sur papier, 50 x 50 cm.

Jean-Marie Gitard (Mr STRANGE): Mort fragmentée

Mort fragmentée est un intense photomontage sur papier, destiné à immortaliser, par une sorte de flou de l'image, le profil d'un crâne humain. L'intention de l'artiste est probablement de faire en sorte que le spectateur se mette dans la peau du protagoniste de son œuvre, afin de lui faire comprendre comment, au fil des ans, son apparence actuelle sera modifiée. En outre, ce photomontage rappelle en partie certains gros plans de portraits photographiques de crânes d'Alexander de Cadenet, un artiste britannique contemporain bien connu, qui a exposé pour la première fois ce type de travail en 1996 à la galerie The Mark à Londres. Par la suite, et plus précisément entre 1996 et 2016, l'artiste a présenté d'autres œuvres connexes qui, sans doute inspirées par la tradition des vanités, poursuivaient l'intention d'explorer une représentation intemporelle, et donc squelettique, de l'être humain.

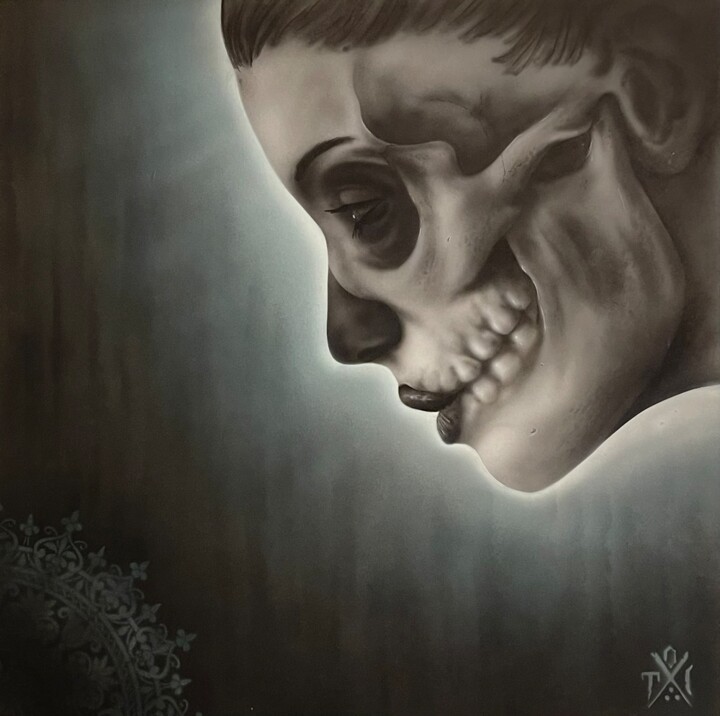

Tom Schaer, Femme crâne, 2021. Peinture, aérographe / acrylique sur bois, 60 x 60 cm.

Tom Schaer, Femme crâne, 2021. Peinture, aérographe / acrylique sur bois, 60 x 60 cm.

Tom Schaer: Femme crâne

Le tableau de Tom Schaer, intitulé Femme crâne, réunit les concepts de vie et de mort en un seul sujet, puisqu'il immortalise le gros plan d'un visage féminin qui, littéralement envahi par les signes du temps, se transforme peu à peu en squelette. Probablement, cette interprétation très personnelle de la vanité, poursuit l'intention de nous rappeler que la mort, partie inéluctable de l'existence, est un ennemi silencieux toujours à l'affût. En outre, il convient de noter qu'une telle juxtaposition de l'image de la femme avec le concept de vanités caractérise également un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art, à savoir All is Vanity de Charles Allan Gilbert. En fait, cette œuvre très ambiguë peut être vue, soit comme une femme regardant son reflet dans un miroir, soit comme un crâne, destiné à nous rappeler que la beauté, la santé et la richesse ne sont pas éternelles...

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli