Le Futurisme : une explosion de modernité

Le Futurisme naît en 1909 comme un cri de rupture. Dirigé par le poète Filippo Tommaso Marinetti, le mouvement fait sa première apparition publique le 20 février 1909 avec le Manifeste du Futurisme, publié d’abord dans La Gazzetta dell’Emilia, puis en une du Figaro, le quotidien le plus lu de France. C’est le début d’une campagne idéologique et culturelle qui va bouleverser l’Italie — et bien au-delà — en détruisant symboliquement le passé pour glorifier l’avenir, la vitesse, la technologie et la modernité urbaine.

Né à Milan mais rapidement diffusé à Turin, Naples, puis à l’étranger, le Futurisme repose sur une alliance entre la littérature, les arts visuels, la musique, l’architecture et même la gastronomie. Marinetti en fut le promoteur infatigable, mais l’âme visuelle du mouvement fut Umberto Boccioni, accompagné de Giacomo Balla, Gino Severini, Carlo Carrà et Luigi Russolo. Ensemble, ils ont contribué à définir un art nouveau, dynamique, fragmenté, qui répondait à la frénésie de la vie moderne.

Enfin, il convient de souligner que ce mouvement s’articule autour de trois principes fondamentaux qui définissent avec force son identité esthétique et idéologique : la vitesse, le mouvement et la technologie. Bien plus que de simples thèmes récurrents, ces concepts sont pour les Futuristes des instruments concrets de révolution artistique, des moyens par lesquels l’art devient le reflet direct de l’énergie, du rythme et de la transformation du monde moderne. Voyons maintenant en détail comment chacun de ces éléments contribue à construire la vision futuriste.

Umberto Boccioni, La ville se lève, 1910–11. Huile sur toile. MoMA, New York.

Umberto Boccioni, La ville se lève, 1910–11. Huile sur toile. MoMA, New York.

1. Vitesse : l’énergie en mouvement

Pour les Futuristes, la vitesse était une véritable religion laïque, un symbole du pouvoir transformateur de la modernité. Voitures, trains et avions étaient célébrés comme les nouvelles divinités industrielles. Marinetti alla jusqu’à dire qu’“une voiture de course… est plus belle que la Victoire de Samothrace”, renversant l’idée classique de la beauté pour exalter la puissance et le grondement du moteur. Dans la peinture, cela se traduisait par des coups de pinceau rapides, des lignes diagonales et des compositions qui semblaient littéralement jaillir de la toile.

La glorification du progrès s’accompagnait d’une vision agressive du réel : la guerre, que Marinetti appelait “la seule hygiène du monde”, était perçue comme un moteur de renouveau. Cette attitude mena le groupe à s’aligner en partie sur le nationalisme puis sur le fascisme, ce qui influença de manière ambivalente la réception du mouvement.

Un exemple frappant : Il lavoro (devenu ensuite La ville se lève) de Boccioni, réalisé en 1910, marque la naissance de la peinture futuriste. C’est une scène urbaine traversée par une tempête de couleurs et de forces, symbolisant l’émergence d’une nouvelle ère. L’exposition de 1911 à Milan – également organisée pour soutenir les chômeurs – montrait clairement le lien entre art, action sociale et modernité. Voyons maintenant cette œuvre en détail...

Analyse d’une œuvre rapide

Au cœur vibrant du Futurisme, La ville se lève d’Umberto Boccioni n’est pas simplement un tableau : c’est une explosion visuelle de force, d’énergie et de vitesse incontrôlable. Réalisée entre 1910 et 1911, cette œuvre incarne l’essence même de l’idéal futuriste : la célébration du progrès comme élan irrésistible vers l’avenir, incarné dans la puissance physique des hommes et la fureur des animaux lancés en avant. Boccioni ne raconte pas une scène, il la transforme en tension dynamique pure. Le chantier de Milan, avec ses bâtiments en construction et ses cheminées à l’arrière-plan, devient le décor symbolique d’une révolution urbaine et sociale, tandis qu’au centre se joue un véritable affrontement entre nature et modernité.

Le cheval rouge au centre, presque mythique dans sa course, devient le point focal du mouvement. Ce n’est pas un animal ordinaire, mais un symbole d’énergie primordiale que les hommes essaient en vain de dompter. Leurs bras tendus, leurs muscles contractés, les lignes obliques qui les traversent traduisent un effort quasi héroïque. Pourtant, dans cette lutte, il n’y a ni drame ni douleur : il y a de l’enthousiasme, de la volonté. Pour Boccioni, l’homme moderne est le créateur d’une ère nouvelle, et l’effort physique devient exaltation, acte de conquête. Contrairement à d’autres œuvres futuristes, celle-ci ne glorifie pas la machine, mais la vitesse humaine – vivante, sculpturale, dynamique.

La technique de Boccioni rejette toute forme de fixité. Les coups de pinceau filamenteux, hérités du Divisionnisme, se plient aux lois de la vitesse. Ils ne construisent pas des masses solides, mais dessinent des lignes de force. Tout est en mouvement : la couleur, l’espace, les corps. La perspective est encore là, mais elle est submergée par l’élan des figures qui se projettent vers le spectateur, comme si le tableau voulait sortir de la toile pour nous aspirer dans sa frénésie. Il n’y a pas de point d’ancrage : l’œil saute d’un cheval à un ouvrier, pris dans un tourbillon de formes et de couleurs qui hurlent la modernité.

Dans ce tourbillon visuel, La ville se lève devient une déclaration d’amour à la vitesse futuriste. Il ne s’agit pas d’une simple représentation du présent, mais d’une vision prophétique : le monde change, se construit, accélère. La ville – symbole suprême de la civilisation moderne – n’est pas encore achevée, mais elle “se lève”, elle s’élève avec l’élan de ceux qui ne regardent jamais en arrière. Et dans cet élan, hommes et chevaux ne sont plus des figures passives, mais les protagonistes mythiques d’un nouvel âge.

Giacomo Balla, Dynamisme d’un chien en laisse, 1912. Huile sur toile, 89,8 × 109,8 cm. Albright–Knox Art Gallery, New York.

Giacomo Balla, Dynamisme d’un chien en laisse, 1912. Huile sur toile, 89,8 × 109,8 cm. Albright–Knox Art Gallery, New York.

2. Mouvement : le dynamisme comme langage

Le Futurisme a fait du mouvement un principe fondateur. Contrairement aux peintres académiques, les Futuristes voulaient capturer le geste, le rythme, la transition. C’est ainsi qu’est né le dynamisme plastique, c’est-à-dire la représentation simultanée de plusieurs phases d’une action.

Dans le Manifeste des peintres futuristes (1910), Boccioni et ses collègues déclaraient la guerre au culte du passé, appelant à un art qui célèbre la transformation et la frénésie urbaine. D’où l’adoption de techniques inspirées du Divisionnisme et du Cubisme, mais rendues plus agitées et vibrantes : images fragmentées, formes superposées, couleurs pures et intenses.

Le concept de lignes de force — adapté du Cubisme — est devenu un élément visuel central. Ces lignes donnaient l’illusion que les figures se déplaçaient, transformant la toile en une sorte de photogramme vivant. L’influence de la photographie du mouvement (Muybridge, Marey) mena les frères Bragaglia à développer la photodynamie, une technique photographique qui capte les gestes en flou et en séquence, anticipant ainsi le cinéma expérimental.

Le Futurisme a aussi exploré d’autres formes d’art en mouvement : Russolo inventa de nouveaux instruments de musique et rédigea L’Art des bruits (1913), tandis que Bragaglia réalisa le film Thaïs (1916), le seul long-métrage futuriste conservé, connu pour ses décors abstraits et dynamiques.

Analyse d’une œuvre en mouvement

En 1912, Giacomo Balla peint Dynamisme d’un chien en laisse, une œuvre qui incarne pleinement la célébration du mouvement, l’un des principes fondamentaux du Futurisme. J’ai choisi ce tableau précisément parce qu’il représente de manière directe et visuelle cette énergie dynamique que les Futuristes voulaient insuffler à l’art, rompant avec l’immobilité de la peinture traditionnelle. La scène montre une femme marchant avec son chien sur un trottoir urbain. Mais ce n’est pas le récit qui intéresse Balla : c’est le mouvement, la vitesse, le rythme effréné de la vie moderne. L’artiste cadre la scène sur les pieds de la femme, l’ourlet de sa robe, le corps du chien et la laisse, multipliant et superposant les images en une séquence qui capte l’impression d’un mouvement continu.

Il ne s’agit pas simplement d’un exercice de style. Balla réalise une véritable révolution visuelle : par la superposition transparente et rythmique des pattes, des queues et des tissus en mouvement, il transforme l’action en un flux ininterrompu. Cette technique, influencée par la chronophotographie d’Étienne-Jules Marey, permet à l’artiste de représenter le temps et le mouvement sur une surface fixe, faisant vibrer la toile d’énergie. Les courbes répétées de la laisse, semblables à des vagues, relient symboliquement le chien et sa maîtresse, renforçant leur lien dynamique.

L’œuvre ne se contente pas de représenter le mouvement : elle le magnifie, le place au centre de l’expérience visuelle. Rien n’est figé ni contemplatif dans cette image. Chaque élément participe à une explosion de vitalité, et même l’arrière-plan, avec ses lignes diagonales du trottoir, semble se déplacer dans la direction opposée, amplifiant la sensation de vitesse. Ainsi, Dynamisme d’un chien en laisse n’est pas seulement un exemple d’art futuriste, mais une déclaration d’intention : le Futurisme veut libérer la peinture de l’immobilité et en faire le reflet du monde moderne — un monde de course, d’urgence et de transformation.

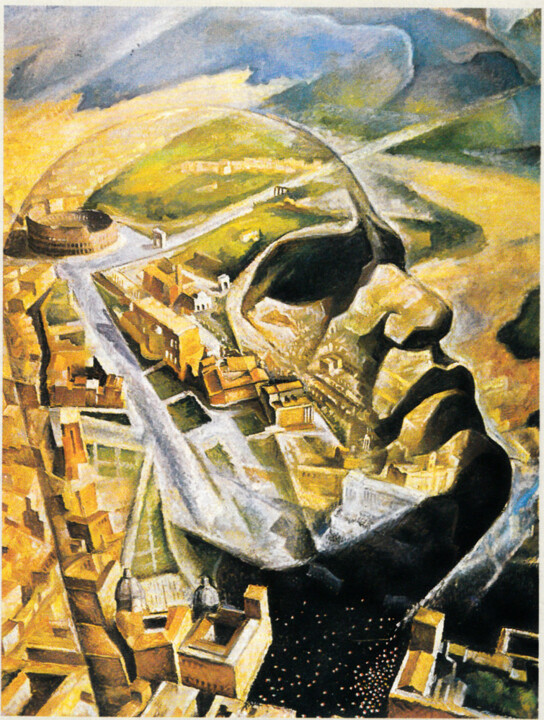

Alfredo Gauro Ambrosi, Aeroritratto di Mussolini aviatore, 1930. Collection privée.

Alfredo Gauro Ambrosi, Aeroritratto di Mussolini aviatore, 1930. Collection privée.

3. Technologie : moteur de l’imaginaire

Dès ses premiers manifestes, la technologie s’est imposée comme un pilier de l’esthétique futuriste, non seulement en tant que sujet à représenter, mais aussi comme outil créatif et conceptuel. Les Futuristes ont exploité les nouvelles technologies de l’impression, de la communication et des transports pour diffuser leurs idées à travers toute l’Europe, franchissant les frontières nationales. Les expositions de Paris (1912), Londres et Berlin ont contribué à faire du Futurisme un mouvement artistique international.

L’influence de la machine et du monde industriel est également perceptible dans la sculpture. Avec Formes uniques de la continuité dans l’espace (1913), Boccioni transforme le corps humain en une entité mécanique, fusionnant l’anatomie avec l’ingénierie. L’architecte futuriste Antonio Sant’Elia imagine des villes verticales, dotées de trafics à plusieurs niveaux, avec une esthétique préfigurant l’Art Déco et la science-fiction.

L’art futuriste s’ouvre aussi au graphisme, à la publicité, au mobilier et à l’Aéropeinture — une peinture inspirée par la vision du monde depuis les airs, comme celle d’un pilote en vol. Dans les années 1930, le mouvement se renouvelle à travers des affiches photographiques et des expérimentations avec des négatifs multiples, menées par des artistes comme Tato (Guglielmo Sansoni).

Le Futurisme ne fut jamais un phénomène strictement italien. En Russie, le Cubo-Futurisme développa des idées similaires tout en affirmant son indépendance vis-à-vis de Marinetti. Au Japon, des artistes comme Gyō Fumon et Seiji Tōgō réinterprétèrent le langage futuriste selon une sensibilité orientale. Aux États-Unis, Joseph Stella réalisa des œuvres comme Battle of Lights, Coney Island (1913–14), où lumière et mouvement formaient une danse industrielle.

Analyse d’une œuvre technologique

L’Aeroritratto di Mussolini aviatore (Portrait aérien de Mussolini) d’Alfredo Gauro Ambrosi est une œuvre marquante par sa puissance visuelle et son ambition idéologique. Réalisée dans les années 1930, en pleine époque fasciste, elle ne doit pas être lue aujourd’hui comme une glorification politique, mais comme un reflet du contexte historique et culturel de l’époque : un moment où le régime totalitaire pénétrait toutes les formes d’art, et où la propagande se mêlait à la recherche esthétique. L’analyse de cette œuvre vise donc moins un jugement moral qu’une compréhension du langage visuel qui exprime les tensions, les visions et les ambitions de l’Italie de ces années.

Ambrosi, représentant de la seconde génération futuriste, adhéra à l’Aéropeinture, l’une des branches les plus fascinantes du Futurisme des années trente. Cette tendance, théorisée en 1929 dans le manifeste Prospettive di volo, célébrait le vol comme une révolution perceptive. Voler permettait de voir le monde sous un angle nouveau, dynamique, vertigineux : “une réalité absolument nouvelle”, selon les mots de Marinetti, Depero, Prampolini et d’autres signataires. C’est cette nouvelle réalité qui inspira des compositions où vision technologique et tension symbolique s’entremêlaient.

Dans cet aeroritratto, Ambrosi fusionne une carte aérienne de Rome avec le profil monumental de Benito Mussolini, qui émerge des rues et des bâtiments comme une sculpture vivante. Le visage du Duce n’est pas simplement superposé à la ville : il est la ville. Le Colisée, les rues du centre et les monuments romains s’écoulent dans ses traits, fondant l’homme et la nation en une seule entité visuelle. L’intention propagandiste est claire : Mussolini est présenté comme l’incarnation directe de l’Italie, enraciné dans son histoire millénaire mais tourné vers un avenir mécanisé et moderne.

Au-delà de la rhétorique politique, ce qui rend cette œuvre significative, c’est la manière dont technologie et vision artistique se rejoignent. L’image naît de la sensation du vol, de l’avion en tant qu’outil transformant radicalement la perception de l’espace et du temps. L’artiste adopte une perspective aérienne, presque comme celle d’un périscope volant, qui renverse la vision terrestre traditionnelle. La composition n’obéit plus aux règles classiques de la perspective : elle devient une expérience dynamique, fragmentée, résolument futuriste. L’œuvre est ainsi une synthèse puissante entre message politique, imagination technologique et révolution perceptive.

Découvrez notre sélection inspirée du Futurisme

L’esprit immortel du Futurisme

Le Futurisme, dans sa phase la plus intense (1909–1916), fut une étincelle révolutionnaire qui transforma à jamais la manière de concevoir l’art. Par son exaltation de la vitesse, du mouvement et de la technologie, le mouvement forgea un langage visuel et intellectuel inédit, capable d’influencer l’expressionnisme allemand, le dadaïsme, l’art métaphysique, le vorticisme anglais, ainsi que l’architecture contemporaine et le cinéma.

Après la Première Guerre mondiale et la mort de Boccioni et de Sant’Elia, le Futurisme ne disparut pas, il se transforma. Dans les années 1920 et 1930, sous la direction de Marinetti, il s’adapta à une nouvelle époque, bien que son lien avec le fascisme ait partiellement assombri son héritage. Pourtant, son esprit survit : dans le graphisme, le design, le cinéma et dans toute forme d’art qui ose imaginer le futur comme une énergie qui brise toutes les limites.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli