Aujourd’hui, Artmajeur vous emmène aux confins de la terreur, là où les démons et les créatures en tout genre s’épanouissent parmi les hommes. Entre fascination, folklore et fiction : place à la stupéfaction !

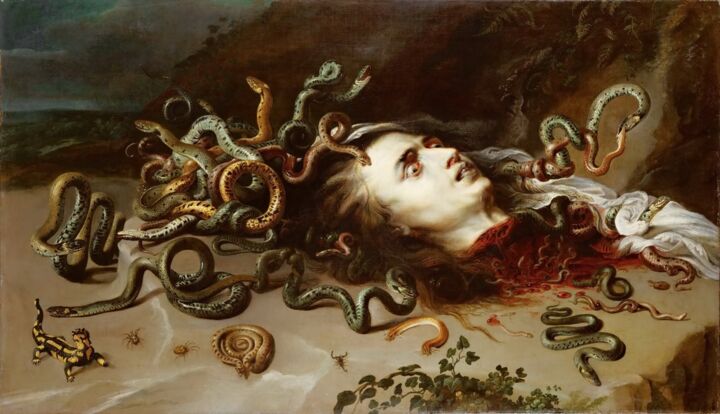

Pierre Paul Rubens, Méduse, vers 1617. Galerie Morave de Brno, République Tchèque.

1. Saturne Dévorant ses Enfants

Saturne est l’équivalent romain du dieu Cronos dans la mythologie grecque. Il est le fils d’Ouranos (dieu du Ciel) et de Gaïa (déesse de la Terre). Malgré cet arbre généalogique prestigieux, ce Titan connaitra une trajectoire de vie particulièrement éprouvante.

Tout commence à sa naissance. Son père, Ouranos, est une divinité primordiale qui règne en maitre sur la terre. Immortel, toxique et suspicieux, sa plus grande crainte est d’être un jour détrôné par une divinité plus puissante que lui. Parce que prudence est mère de sûreté, il décide alors d’enfermer toute sa progéniture dans les entrailles de la Terre (techniquement dans sa femme donc, Gaïa), pour que ceux-ci ne puissent jamais concurrencer son pouvoir céleste.

Lazar Widman, Cronos emportant deux enfants, v. 1742. Los Angeles County Museum of Art.

Gaïa, humiliée, rêve d’une vengeance et demande à ses enfants d’affronter leur père pour être délivrés de leur funeste captivité. Tous refusent de s’opposer à leur géniteur, tous, sauf un : Saturne évidemment. Une nuit, alors qu’Ouranos s’approche de Gaïa pour la féconder comme chaque soir, Saturne l’émascule avec une faucille et devient alors le nouveau roi des Dieux.

Puisque toutes les bonnes choses ont une fin, Saturne est rapidement rattrapé par le destin. Les oracles lui prédisent qu’il sera lui-même détrôné par l’un de ses enfants. Plus brutalement que son père, il décide alors de les dévorer pour échapper à cette macabre fatalité : Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon feront les frais de ses dents acérées.

Francisco de Goya, Saturne dévorant un de ses fils, vers 1819. Musée du Prado, Madrid, Espagne.

Sa femme, anéantie et terrorisée, décide de cacher le dernier enfant pour qu’il ne soit pas grignoté par l'affreux Titan. Ce nouveau-né, c’est Jupiter (Zeus pour les Grecs). Et vous connaissez l’histoire : celui-ci parviendra à défaire son père pour asseoir son pouvoir, et forcera son géniteur à boire une potion qui lui fera vomir ses frères et sœurs pour qu’ils règnent avec lui. Une bien belle épopée mêlant masculinités toxiques, cannibalisme et vomi. Happy Halloween !

Pierre Paul Rubens, Saturne, 1636. Musée du Prado, Madrid, Espagne.

2. La Tentation de Saint Antoine

Pour ce deuxième récit mystique, intéressons-nous à un mythe très perché de la religion chrétienne : La Tentation de Saint Antoine. Cette légende nous raconte l’histoire peu ordinaire d’Antoine le Grand : Né aux environs de l’an 251 en Egypte, fils d’une famille de riches agriculteurs chrétiens, Antoine s’abandonne très vite à la religion. Devenu orphelin à 20 ans seulement, il distribue toutes ses possessions matérielles aux pauvres de la ville, et part vivre en ermite dans la campagne profonde puis dans le désert, pour méditer et prier toute la sainte journée.

Pieter Huys, La Tentation de Saint Antoine, vers 1547. Musée du Louvre, Paris.

C’est durant ce long pèlerinage dans le désert d’Egypte que Saint Antoine subira les tentations du Diable, qui prendra l’apparence d’étranges voluptés terrestres. Femmes nues, monstres et créatures hybrides se bousculent pour corrompre le jeune Saint, considéré par le diable comme un modèle d’exemplarité chrétienne à anéantir.

Max Ernst, La Tentation de Saint Antoine, 1945. Lehmbruck Museum, Allemagne.

Bien évidemment, la légende veut qu’Antoine le Grand n’ait jamais succombé à ces tentations. Sa vie de pauvreté et de chasteté, entièrement dédiée à la prière, est l’héritage direct du mode de vie monastique encore valable à notre époque.

Michel-Ange, Le Tourment de Saint Antoine, vers 1487. Musée d'Art Kimbell, Fort Worth, Texas.

L’ermite tenté par le Diable devient un symbole de résilience et de résistance aux bas instincts, mais derrière ce récit (un peu trop) sage et moralisateur se cache une source d’inspiration infinie pour les artistes. Depuis le Moyen-Age jusqu’aux étranges tableaux surréalistes de Salvador Dali et Max Ernst, l’Art a transformé ce sujet ronflant en une puissante iconographie, dans laquelle se croisent des créatures anthropomorphiques et des visions hallucinatoires particulièrement morbides.

Salvador Dali, La Tentation de Saint Antoine, 1946. Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

Cette épopée biblique a inspiré de nombreux artistes et écrivains : de Gustave Flaubert à Véronèse, en passant par Auguste Rodin ou Jérôme Bosch, beaucoup se sont illustrés en retranscrivant leurs délires fantasmagoriques à travers des œuvres particulièrement élaborées.

Joos van Craesbeeck, La Tentation de Saint Antoine, v. 1650. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Allemagne.

Paul Cézanne, La Tentation de Saint Antoine, vers 1877. Musée d’Orsay, Paris.

3. La Répugnante ou Charmante Méduse

Cette légende traverse les époques et s’immisce dans la Pop Culture avec une puissance inégalée. Vous la connaissez surement déjà, mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal !

Arnold Böcklin, Bouclier avec tête de Méduse, 1897. Musée d’Orsay, Paris.

Méduse est l’une des trois Gorgones. Ces étranges créatures malfaisantes ont la capacité de pétrifier les mortels qui les regardent. Parmi ses sœurs (Euryale et Sthéno), Méduse est la seule à ne pas être immortelle, elle est donc la plus menaçante et forcément, la plus célèbre !

Physiquement, l’apparence des Gorgones varie selon les auteurs, mais celles-ci sont généralement dépeintes comme très laides, avec des ailes d’or et des mains en bronze, mais surtout, leur chevelure est décrite comme agrémentées d’une multitude de serpents agressifs.

Alice Pike Barney, Méduse, 1892. Smithsonian American Art Museum, Washington D.C.

Reclus dans une grotte éloignée des hommes, Méduse sera tuée par le demi-dieu Persée. Celui-ci se servira d’un bouclier en miroir pour éviter le regard direct du monstre, et lui tranchera la tête grâce à une épée offerte par Hermès, l’illustre messager des dieux. Persée offrira ensuite la tête de Méduse à Athéna, déesse de la guerre, qui ornera son bouclier avec cette macabre offrande.

Sebastiano Ricci, Persée Affrontant Phinée avec la Tête de Méduse, v. 1705. Getty Museum, Los Angeles.

A travers les arts et les âges, du Moyen-Age jusqu’à l’Art Moderne en passant par la Renaissance et le Romantisme, ce mythe captiva de nombreux peintres et sculpteurs occidentaux. D’abord décrite comme agressive et laide, sa représentation s’humanisera au fil des siècles, jusqu’à devenir aujourd’hui l’archétype de la femme fatale, indépendante et dangereuse.

Le Caravage, Méduse, vers 1597. Galerie des Offices, Florence, Italie.

Le Caravage, Méduse, vers 1597. Galerie des Offices, Florence, Italie.

C’est l’une des représentations du mythe les plus célèbres aujourd'hui : Le Caravage sera fasciné par le mythe de Méduse, qui deviendra sa catharsis. Pour lui, « Tout tableau est une tête de Méduse. On peut vaincre la terreur par l’image de la terreur. Tout peintre est Persée. ».

Le Bernin, Buste de Méduse, vers 1640. Musées du Capitole, Rome, Italie.

Ce buste en marbre réalisé par Le Bernin en 1640 rompt avec les représentations épouvantables du passé. L’artiste inverse notre perception du mythe en présentant une belle jeune femme victime d’une profonde souffrance intérieure, une angoisse méditative, comme si elle était en proie à ses propres démons, luttant contre eux à travers un processus d’introspection.

Vincenzo Gemito, Méduse (sculpture), 1911. J. Paul Getty Museum, Los Angeles.

Et voilà, c'est la fin de cette épopée mythologique et horrifique ! Happy Halloween !

Bastien Alleaume (Crapsule Project)

Bastien Alleaume (Crapsule Project)