L'évolution de la couleur dans l'art moderne marque un parcours progressif vers l'émancipation de l'obligation de représenter fidèlement la réalité visible. Après l'Impressionnisme, où la couleur était encore inspirée par les éléments naturels, les mouvements successifs ont introduit une nouvelle interprétation tonale qui dépassait la simple reproduction du monde extérieur, recherchant des significations plus profondes et autonomes. L'Expressionnisme fauviste a initié ce changement avec un usage audacieux et déformé de la couleur : non plus descriptive, mais émotionnelle et symbolique, portée à l'extrême dans les œuvres d'artistes comme Matisse. Ici, la couleur devient un vecteur d'expression intérieure, transformant la représentation en une expérience visuelle.

Avec l'avènement des monochromes abstraits, la couleur a été dépouillée de toute référence à la forme et à la représentation. Des artistes comme Yves Klein et Kazimir Malevich recherchaient une expression pure, où la couleur devenait le seul protagoniste dans un champ visuel qui revendiquait tout le pouvoir expressif de la peinture elle-même. L'absence du réel, d'un sujet reconnaissable, permettait à la perception de se concentrer uniquement sur la qualité chromatique, amenant la couleur à son essence communicative ultime.

En parallèle, la Pop Art a transformé les pigments en un langage visuel iconique : dans les œuvres d'Andy Warhol, de Roy Lichtenstein et d'autres artistes du mouvement, des couleurs vives et saturées étaient utilisées pour refléter le consumérisme et la culture de masse, rapprochant l'expression visuelle du langage publicitaire et défiant la frontière entre l'art et la culture populaire. Ici, la couleur ne se contente pas de représenter, mais incorpore et élève les symboles de la vie quotidienne, créant une interaction intense entre la beauté visuelle et les messages mainstream.

La brillance chromatique de ce mouvement, alliée à sa saturation exagérée, transforme des produits et des visages familiers en emblèmes universels, les détachant de leur signification ordinaire. Dans ce processus, les couleurs deviennent un élément essentiel de célébration : elles confèrent aux images une présence magnétique, presque intemporelle, comme si ce qui est éphémère et destiné à une consommation rapide pouvait perdurer et devenir « divin ».

Enfin, l'art numérique représente la nouvelle frontière dans l'exploration chromatique, offrant des possibilités inédites d'expérimentation grâce à la technologie. Dans ce domaine, la couleur peut être manipulée et combinée avec une liberté jamais connue auparavant, devenant un outil pour explorer de nouvelles dimensions de signification et de perception.

L'analyse qui suit explore ces approches de la couleur, en les illustrant avec des exemples concrets d'œuvres d'artistes d'Artmajeur, afin de révéler comment les choix chromatiques peuvent enrichir et transformer la représentation du réel, ajoutant profondeur et nouvelles significations.

Matin. Un verre d'eau (2024) Peinture de Mykola Kozlovskyi

Matin. Un verre d'eau (2024) Peinture de Mykola Kozlovskyi

Quel ennui (2024) Peinture de G. Carta

Quel ennui (2024) Peinture de G. Carta

Le fauvisme et la révolution chromatique : de la réalité à l'émotion

Ces deux œuvres illustrent un usage typiquement fauviste de la couleur, où des pigments vibrants, libérés de la représentation naturaliste, expriment une vision personnelle qui dépasse la simple représentation. Dans Morning. A Glass of Water de Mykola Kozlovskyi, les couleurs ne sont pas utilisées pour refléter fidèlement la vue paysagère de la fenêtre, mais plutôt pour communiquer une atmosphère intime et contemplative. Les teintes saturées et non naturelles de la scène extérieure, avec des bleus et des verts intenses, réinterprètent délibérément la réalité pour évoquer une humeur sereine et intemporelle. Cette approche, qui s’éloigne du rendu naturaliste, met en avant l’émotion du moment, transformant l’élément paysager en une expérience presque méditative.

Dans Quel ennui de G. Carta, la couleur n'est pas seulement un outil de représentation, mais aussi un véhicule pour évoquer un éventail complexe d’émotions. Les tons vifs et contrastés, tels que le vert vif de l’arrière-plan et les nuances roses et orangées du visage, créent une tension chromatique qui capte l’attention du spectateur, l’invitant à explorer le monde intérieur du sujet. La combinaison de ces couleurs, éloignées des tons réalistes, suggère une légère inquiétude, presque existentielle, qui résonne avec le titre de l'œuvre, Quel ennui. Le vert froid et détaché de l’arrière-plan contraste avec les teintes chaudes et saturées du visage, créant un effet de déstabilisation et renforçant un sentiment d’isolement. Cette "opposition" chromatique amplifie l'expression du sujet, apparaissant immergé dans une sorte de mélancolie, dans un moment d’introspection profonde. Les couleurs intenses ne se contentent pas de définir les contours et les formes du visage, mais semblent pulser d’une vie intérieure contenue, d’émotions non exprimées, comme si le sujet était suspendu dans une pensée indéfinie ou dans un état passif que seul le regard du spectateur peut pénétrer.

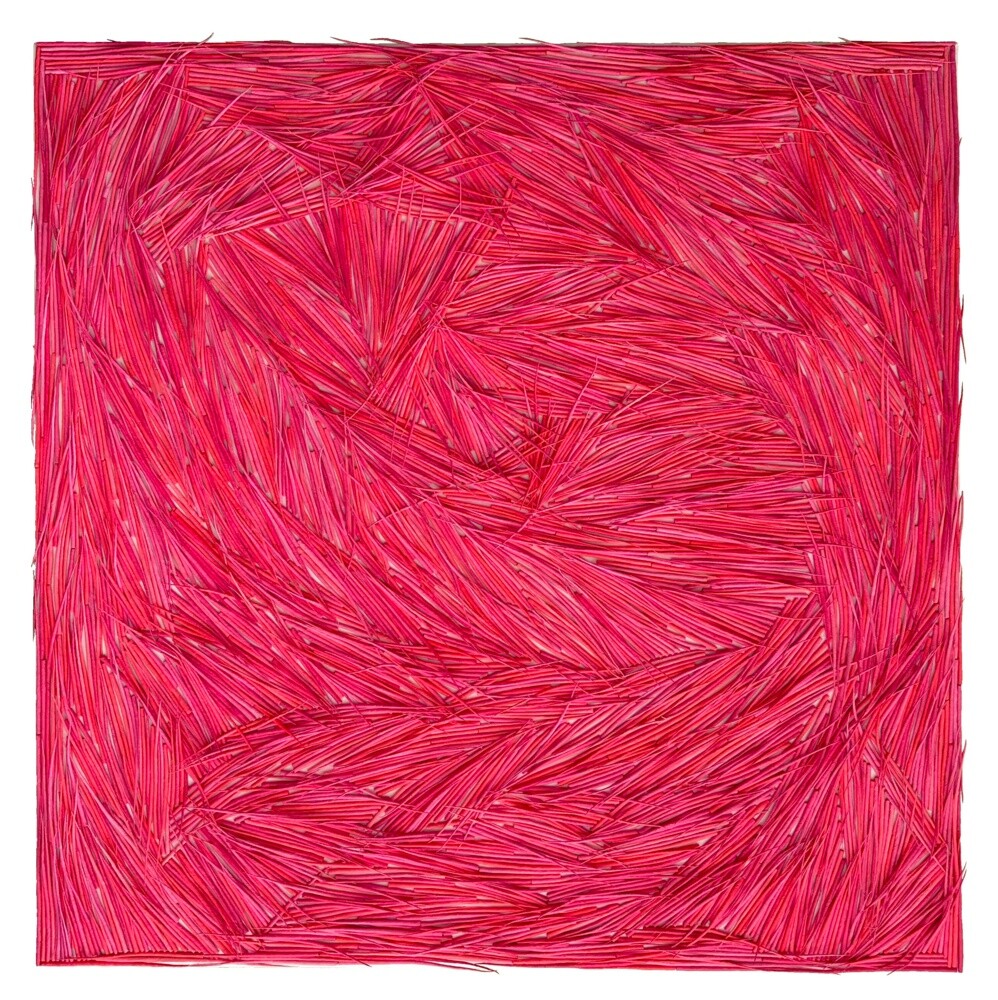

Rose (Couleurs de la nature) (2024) Peinture de Gleb Skubachevsky

Rose (Couleurs de la nature) (2024) Peinture de Gleb Skubachevsky

Suture (2022) Collage et Peinture de Pauline Della Pera

Suture (2022) Collage et Peinture de Pauline Della Pera

Monochromes : quand la couleur devient absolue

Dans le domaine des monochromes, Pink (Colours of Nature) de Gleb Skubachevsky et Suture de Pauline Della Pera offrent une réflexion profonde sur le langage de la couleur et de la matière, entièrement détachée de la représentation réaliste. Ces œuvres n'explorent pas simplement les nuances d'une seule couleur, mais en soulignent le potentiel expressif, mettant l'accent sur une riche stratification matérielle et une physicalité tactile qui transforment la surface peinte en un champ de perceptions intenses.

Dans Pink (Colours of Nature), Gleb Skubachevsky utilise sa technique distinctive de papier sur toile, créant un effet visuel et tactile dans lequel le rose se déploie comme un champ vif et animé. Réalisé en acrylique, ce monochrome fait partie de la série "Colours of Nature", où l'artiste sélectionne et combine des couleurs naturelles, les présentant comme si elles émergeaient organiquement de la surface de la toile. La répétition des lignes et la disposition des textures évoquent une croissance organique, suggérant une abstraction qui, bien que monochrome, est enrichie de nuances naturelles et d'un sens de vitalité qui semble s'étendre au-delà des limites de la toile. Ici, le rose n'est pas simplement une couleur, mais devient un élément qui, à travers une manipulation raffinée de la matière, évoque la complexité de l'écosystème lui-même.

D'autre part, Suture de Pauline Della Pera, créée en 2022, est une exploration du noir à travers un processus mixte impliquant collage, encre, acrylique, peinture en spray et broderie sur toile. Le noir devient ici un champ de tension et de silence, une surface qui, grâce à la matérialité de la technique, oscille entre peinture et sculpture. Les “sutures” visibles sur la surface, réalisées avec des fils de broderie, ajoutent une dimension de fragilité et d’intervention manuelle, comme les marques d’une blessure métaphorique, une trace tangible du geste artistique. Dépourvu de toute fonction descriptive, le noir acquiert une qualité presque spirituelle, une profondeur qui rappelle les explorations d’artistes comme Kazimir Malevich, où la couleur se transforme en un véhicule de contemplation absolue.

FEMME OEUF POPART (2024) Peinture de Claudia Sauter (Poptonicart)

FEMME OEUF POPART (2024) Peinture de Claudia Sauter (Poptonicart)

C'est qui ? (2024) Peinture d'Alex Bond

C'est qui ? (2024) Peinture d'Alex Bond

Pop Art : la couleur comme icône de la culture de masse

Dans les deux œuvres Egg Woman Popart de Claudia Sauter et Who’s Who? d’Alex Bond, la couleur émerge comme un élément fondamental, transformant la représentation de la réalité en quelque chose de vibrant et iconique, en totale adéquation avec le style de la Pop Art. Ce mouvement est connu pour son utilisation de teintes intenses et contrastées, rappelant les tonalités de l’impression et de la publicité, rendant les images hautement mémorables et indissociablement liées à la culture de masse.

Dans Egg Woman Popart, l’utilisation d’un turquoise vif en arrière-plan crée un fort impact visuel et accentue le surréalisme de l’image, où un œuf blanc domine le visage de la femme, évoquant l’imagerie manipulée typique du langage pop. Le contraste entre les couleurs vives et la figure humaine déformée évoque un sens de la fantaisie, faisant de l’œuvre une interprétation ironique et audacieuse de la culture visuelle contemporaine. Cette utilisation de la couleur capte non seulement l’attention, mais s’inscrit également profondément dans la mémoire du spectateur, tout comme le ferait une campagne publicitaire efficace.

Dans Who’s Who?, Bond réinterprète l'icône de Marilyn Monroe en superposant son visage avec celui d'une autre personne, créant une image qui invite le spectateur à réfléchir sur les concepts de mythe et d’identité. Les couleurs saturées et non naturelles, comme les cheveux jaunes et la peau rose, rappellent la technique de Warhol et son approche pour décontextualiser les célébrités, en les élevant à des objets du consumérisme culturel. Ici, la couleur ne sert pas seulement à représenter mais à accentuer et à déformer, défiant les conventions visuelles et transformant un visage familier en un symbole qui invite à la réflexion sur la célébrité et la superficialité de l’imagerie populaire.

Shelf Life - (2024) Art numérique de Tim Cutler

Shelf Life - (2024) Art numérique de Tim Cutler

La Mémoire des Échafaudages (2024) Art numérique par Sid

La Mémoire des Échafaudages (2024) Art numérique par Sid

Art numérique : la nouvelle frontière de la couleur

Les œuvres numériques Shelf Life de Tim Cutler et La Mémoire des Échafaudages de Sid illustrent l’utilisation novatrice de la couleur dans l’art numérique, mettant en valeur à la fois la composition visuelle et la signification symbolique des teintes sélectionnées.

Dans Shelf Life, l’utilisation de couleurs saturées et éclatantes, couvrant un spectre arc-en-ciel, crée un effet hypnotique et artificiel, soulignant presque la nature construite et codifiée de l’œuvre. Ce cube lumineux, contenant des silhouettes de figures humaines, évoque un sentiment de structure rigide et de contrôle. Les couleurs distinctives et contrastées dans chaque section du cube accentuent l’isolement des sujets, comme s’ils étaient des fragments d’une société compartimentée et surveillée. La lumière réfléchie et les couleurs vives produisent un impact visuel immédiat, rappelant l’esthétique des enseignes publicitaires et des affichages commerciaux, tout en suggérant une réflexion sur la standardisation et la conformité de l’individu à l’ère numérique.

La Mémoire des Échafaudages de Sid se distingue par une représentation intense et brillante de la couleur, malgré des tons sombres et profonds. Les couleurs sont appliquées pour évoquer la force du bois et des matériaux de construction, créant un contraste saisissant avec la fragilité apparente de la structure asymétrique, qui représente une figure humaine "stylisée". Ce "cubisme digitalisé" émerge d’un fond sombre, soulignant la composition dramatique et mettant en valeur la figure, comme si elle était entourée d’une lueur vibrante qui accentue ses contours.

La combinaison de teintes sombres et vibrantes confère à l'œuvre un sentiment de tension et d’instabilité, comme si la structure était sur le point de s’effondrer, évoquant un profond sentiment d’impermanence. La délicatesse des pixels et la nature éphémère des données numériques accentuent encore la précarité de la mémoire et de la perception visuelle. Sid parvient ainsi à représenter la transience, en insufflant à l'œuvre une qualité qui, bien que numérique, apparaît étonnamment humaine et tangible, suggérant la vulnérabilité inhérente de l’image elle-même.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli