Jérôme Bosch.

Jérôme Bosch.

Qui était Jérôme Bosch

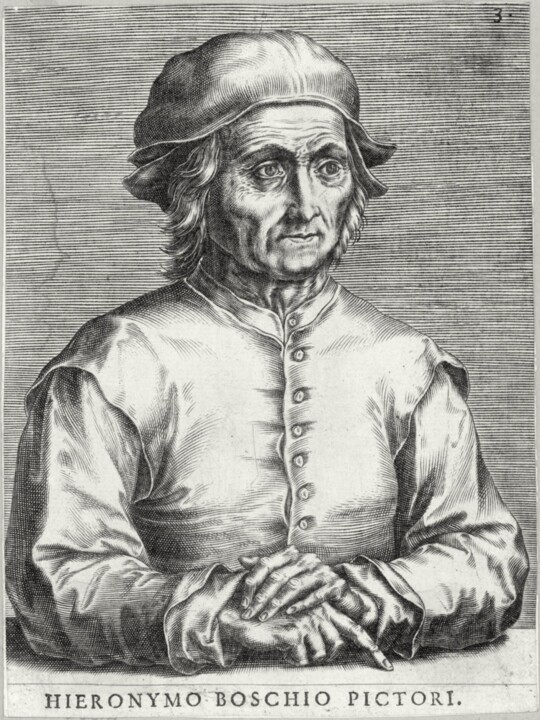

Hieronymus Bosch, également connu sous le nom de Jheronimus van Aken, était un peintre hollandais renommé du Brabant qui a vécu d'environ 1450 au 9 août 1516. Il était une figure éminente de l'école de peinture des premiers Pays-Bas et est bien connu pour ses représentations extraordinaires de religieux thèmes et histoires. En utilisant l'huile sur bois de chêne comme médium principal, Bosch a créé des illustrations fantastiques qui dépeignaient souvent l'enfer d'une manière macabre et cauchemardesque.

Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur la vie personnelle de Bosch, il existe des documents existants. Il a passé la majeure partie de sa vie dans la ville de 's-Hertogenbosch, où il est né dans la maison de son grand-père. Ses racines ancestrales remontent à Nimègue et Aix-la-Chapelle, ce qui est évident dans son nom de famille "Van Aken". Le style artistique unique et pessimiste de Bosch a eu une profonde influence sur l'art d'Europe du Nord au XVIe siècle, Pieter Bruegel l'Ancien étant son disciple le plus connu. Aujourd'hui, Bosch est reconnu comme un peintre hautement individualiste qui possédait une profonde compréhension des désirs humains et des peurs les plus profondes.

Déterminer la paternité des œuvres de Bosch a été difficile, et seulement environ 25 peintures lui sont attribuées avec confiance, ainsi que huit dessins. Environ six autres peintures sont associées avec confiance à son atelier. Certains de ses chefs-d'œuvre les plus célèbres incluent des retables triptyques, notamment "Le jardin des délices terrestres".

Concepts clés

Bosch était un artiste pionnier qui a introduit des idées abstraites dans ses œuvres, utilisant fréquemment la structure narrative du triptyque. Des experts et des universitaires ont identifié divers thèmes contemporains dans sa narration, tels que les problèmes écologiques, sociaux et politiques. Cependant, ses créations les plus renommées, en particulier son magnifique chef-d'œuvre, Le Jardin des délices (1490-1510), sont remplies de symbolisme religieux et tournent autour de l'éternel conflit moral de l'humanité entre l'insouciance et la vertu.

Reconnus par beaucoup comme « l'initiateur de l'imagerie démoniaque » et un vecteur d'absurdité visuelle et de moquerie, les œuvres de Bosch ont posé des défis importants à déchiffrer pour les critiques et les historiens. Ses peintures énigmatiques lui ont valu le surnom de "El Bosco" en Espagne, où il était très estimé avant même le regain d'intérêt pour son art au XIXe siècle. En fait, Bosch est souvent considéré comme le "premier surréaliste" et a été acclamé par le célèbre psychanalyste Carl Jung comme le pionnier "explorateur de l'inconscient".

Contrairement aux peintres néerlandais comme Jan van Eyck, dont le style se caractérisait par un coup de pinceau lisse et précis, la technique artistique de Bosch est dynamique et diversifiée. Ses coups de pinceau vibrants font preuve d'une énergie remarquable. De plus, son attention exceptionnelle aux détails remonte à sa première expérience en tant que dessinateur, qui l'a distingué comme l'un des premiers artistes néerlandais à créer des dessins en tant qu'œuvres d'art indépendantes plutôt que de simples croquis préparatoires.

Certains historiens ont souligné que la source d'inspiration des créatures typiquement surréalistes et diaboliques qui habitent les œuvres de Bosch remonte à des manuscrits religieux datant de la fin du Moyen Âge à la Renaissance. Dès 1605, le moine espagnol José de Sigüenza a observé que les peintures de Bosch s'apparentaient à des "livres d'une immense sagesse et d'une signification artistique". Il a en outre noté que toutes les absurdités perçues dans les œuvres d'art n'étaient pas celles de l'artiste, mais plutôt le reflet des propres folies et illusions de l'humanité. Sigüenza considérait les peintures de Bosch comme des satires peintes, offrant des critiques acerbes des péchés humains et des comportements irrationnels.

Hieronymus Bosch, Saint Jean-Baptiste en méditation , vers 1489. Huile sur panneau, 48,5×40 cm. Musée Lázaro Galdiano, Madrid.

Hieronymus Bosch, Saint Jean-Baptiste en méditation , vers 1489. Huile sur panneau, 48,5×40 cm. Musée Lázaro Galdiano, Madrid.

Première vie et formation

Jheronimus Anthonissen van Aken est né approximativement entre 1450 et 1456 (la date exacte de sa naissance reste incertaine mais a été estimée sur la base d'un autoportrait d'environ 1508). Il était le fils d'Antonius van Aken et d'Aleid van der Mynnem, et il est né dans une famille prospère dans la résidence de son grand-père dans la ville riche et culturellement dynamique de 's-Hertogenbosch, qui faisait partie du duché de Brabant aux Pays-Bas. . Son grand-père, Johannes Thomaszoon van Aken, était un peintre très estimé à 's-Hertogenbosch au début du XVe siècle et a établi un héritage artistique remarquable, puisque quatre de ses cinq enfants, dont Antonius, sont également devenus peintres.

Mis à part ces détails, on ne sait pas grand-chose des premières années de Bosch, à l'exception du fait qu'en 1463, un incendie catastrophique a détruit environ 4 000 maisons à 's-Hertogenbosch. On pense que Bosch a été témoin de cet événement dévastateur, qui a probablement eu un impact profond sur lui. L'historienne de l'art Claire Selvin suggère que cet incident tragique a peut-être influencé les œuvres d'art ultérieures de Bosch, dont certaines dépeignent des incendies déchaînés en arrière-plan, reflétant l'impression durable de l'événement destructeur sur l'artiste.

En tant que jeune homme, Jheronimus a adopté le nom de Bosch en hommage à sa ville natale, connue localement sous le nom de Den Bosch ou "la forêt". Malheureusement, on sait très peu de choses sur sa formation puisqu'il n'a laissé aucun cahier, lettre ou autre artefact. Cependant, les registres de la ville de s-Hertogenbosch en 1475 indiquent que Hieronymus était répertorié comme membre de l'atelier de son père. Il est raisonnable de supposer que son père, peut-être aidé par l'un de ses oncles, lui a enseigné l'art de la peinture. Malgré cette connaissance, les origines de l'extraordinaire imagination de Bosch restent insaisissables.

Vers 1480-1481, Bosch épousa Aleid van der Mervenne, la fille d'un marchand. Aleid, qui était plus âgée que Bosch, a apporté avec elle un héritage substantiel, y compris une propriété familiale dans la ville voisine d'Oirschot, où ils se sont installés. On pense que Bosch ne s'est jamais aventuré loin de son environnement immédiat et n'a pas beaucoup voyagé. Selon Salvin, grâce à Fischer, Bosch a bénéficié des ressources financières, de la terre et du statut social qui accompagnaient le mariage. Peu après leur union, Bosch crée son propre atelier, marquant un tournant important dans sa carrière d'artiste indépendant. Cela lui a permis de nouer des liens avec des mécènes influents, y compris la royauté.

En 1486, le nom et la profession de Bosch ont été enregistrés dans les archives de la ville de s-Hertogenbosch, le désignant comme un Insignis Pictor ou "Peintre distingué". On peut supposer que parce que s-Hertogenbosch était sous la gouvernance de l'Empire romain, Bosch était probablement familier avec l'art de la Renaissance, qui a eu un impact sur les peintres flamands. À l'âge d'environ 40 ans, en 1488, Bosch rejoint la Confrérie de Notre-Dame, une association religieuse très conservatrice composée d'environ 40 citoyens influents de 's-Hertogenbosch et de 7 000 «membres extérieurs» dispersés à travers l'Europe. La Confrérie, à laquelle le père de Bosch avait autrefois servi de conseiller artistique, était dévouée à la Vierge et jouissait d'un grand respect dans toute l'Europe catholique. On pense que certaines des premières commandes de Bosch pour des œuvres d'art de dévotion sont passées par la Confrérie, bien qu'il ne soit pas certain que l'une de ces œuvres ait survécu à ce jour.

En ce qui concerne l'une des premières œuvres connues de Bosch, la Crucifixion avec les saints et le donateur (vers 1485-1490), Fischer suggère que, bien que son emplacement d'exposition d'origine soit inconnu, le tableau avait pour objectif typique d'assurer le salut du donateur représenté agenouillé devant le base de la croix, semblable à d'autres œuvres d'art de dévotion de cette période. Cette peinture particulière se démarque quelque peu du reste de l'œuvre de Bosch, qui présente souvent des compositions excentriques, désorientantes et troublantes. Cependant, Bosch appliquera plus tard son style distinctif à divers sujets religieux.

Cependant, le critique d'art Tim Smith-Laing conteste l'idée que Bosch était un étranger ou non conventionnel de quelque manière que ce soit. Alors que certaines recherches spéculatives dans les années 1940 ont tenté de l'associer à un culte sexuel hérétique appelé les Adamites, et qu'il y avait des suggestions dans les années 1960 selon lesquelles il aurait pu avoir des hallucinations en consommant du blé contaminé par l'ergot, l'opinion académique dominante brosse un tableau beaucoup plus conventionnel. Il n'y a aucune preuve à l'appui de ces théories, et il est largement admis que Bosch était un membre respecté et prospère de la société, adhérant au catholicisme orthodoxe. Il était très demandé en tant que peintre dévotionnel, recherché par divers mécènes.

Hieronymus Bosch, The Hay Wain par Hieronymus Bosch , c.1516. Huile sur panneau, 135×200cm. Musée du Prado, Madrid.

Hieronymus Bosch, The Hay Wain par Hieronymus Bosch , c.1516. Huile sur panneau, 135×200cm. Musée du Prado, Madrid.

Période de maturité

Alors que d'autres artistes d'Europe du Nord se sont concentrés sur la représentation de récits bibliques, Bosch a abordé le même sujet d'une manière remarquablement originale et distincte qui contrastait fortement avec le style flamand harmonieux dominant. Il a réinventé ces histoires grâce à son imagination débordante, transformant des paraboles religieuses en d'extraordinaires royaumes fantastiques remplis d'absurdités et d'un riche symbolisme ecclésiastique. C'est au cours de sa "période intermédiaire" vaguement définie que le style emblématique de Bosch a commencé à émerger. Ses œuvres comportaient des figures tordues et déformées, des couleurs vibrantes, un feuillage surdimensionné et inquiétant, ainsi que divers démons et reptiles. Au cours de cette période, il a créé des œuvres telles que Saint Jérôme en prière (vers 1485-90), Saint Jean-Baptiste en méditation (1490) et le retable Saint Jean à Patmos (1490-95), qui pourrait avoir commandé par la Confrérie de Notre-Dame.

Cependant, c'est le Triptyque de l'Adoration des Mages (1494) qui est souvent considéré comme son premier véritable chef-d'œuvre. Commandée par Peeter Scheyfve et Agneese de Gramme d'Anvers, cette œuvre, représentant la messe de saint Grégoire, a solidifié la réputation de Bosch, même si elle s'est ensuite écartée de son style reconnu. Comme l'a noté Smith-Laing, "Quand Bosch mourut en 1516, il était déjà l'un des peintres les plus renommés de son temps, et il devint bientôt l'un des artistes les plus imités et copiés. Dans les années 1530... toute une école de des peintres anversois ont émergé dédiés à cet objectif précis, cristallisant l'image visionnaire de Bosch." Smith-Laing souligne que lorsque les "professionnels du marketing moderne" se sont intéressés au travail de Bosch, ils se sont principalement concentrés sur lui en tant que créateur d'images infernales et diaboliques, négligeant souvent ses œuvres plus calmes et contemplatives comme l'Adoration des mages.

La dernière Epoque

Sans aucun doute, Le Jardin des délices (1490-1510) est le chef-d'œuvre le plus magnifique de Bosch et son œuvre la plus largement reconnue. En fait, pour beaucoup de gens, ce tableau est la seule association qu'ils ont avec son nom. À ce stade de sa carrière, le style de Bosch avait atteint son apogée, mettant en valeur son expression artistique mature. L'œuvre dépeint un paradis terrestre où la création et la tentation de la femme se juxtaposent à des scènes profondément troublantes et dérangeantes de débauche et d'hédonisme.

La qualité onirique et cauchemardesque de la peinture a pris un statut légendaire, remplie de nombreuses petites figures humaines nues, d'animaux déformés et de créatures menaçantes qui semblent avoir émergé des profondeurs de l'imagination sans bornes de l'artiste. Cependant, selon The Oxford Dictionary of Art and Artists, alors que des œuvres comme The Garden of Earthly Delights possèdent un pouvoir imaginatif incroyablement vif et intègrent des récits et des symboles complexes, les thèmes sous-jacents peuvent être trompeusement simples, souvent enracinés dans la culture populaire de l'époque de Bosch. , y compris les proverbes et la littérature de dévotion. Le dictionnaire souligne également que visuellement, les figures monstrueuses qu'il a peintes ressemblent aux créatures particulières que l'on trouve fréquemment dans les marges des manuscrits médiévaux et aux gargouilles grotesques ornant l'architecture gothique. En fait, même la cathédrale de 's-Hertogenbosch contient des exemples notables de ces gargouilles.

En plus de la préoccupation de Bosch pour la dualité du bien et du mal dans l'univers de Dieu, il fait preuve d'une remarquable capacité à parvenir à une harmonie de composition et à une attention méticuleuse aux détails qui rivalise avec celle des peintres de la Renaissance. Le célèbre historien de l'art EH Gombrich, faisant référence au Jardin des délices, a fait remarquer que Bosch avait accompli quelque chose d'inédit : donner une forme tangible aux peurs qui tourmentaient les esprits au Moyen Âge. Cette réalisation a été rendue possible par la combinaison de l'influence persistante des idées anciennes et des techniques artistiques fournies par l'esprit moderne de la Renaissance.

La Nef des Fous, censée faire à l'origine partie d'un triptyque, est largement considérée comme une réponse à la publication du livre satirique immensément populaire de Sebastian Brant du même nom en 1494. Semblable à Brant, Bosch a employé le navire (en fait un petit bateau ) et ses passagers comme métaphore d'une société moralement corrompue dans son ensemble. Le rassemblement de fêtards exubérants démontre une fois de plus l'association de Bosch entre le péché et la musique, bien que l'on ne sache pas pourquoi un moine et une nonne assurent le divertissement musical dans cette scène particulière. Le mât excessivement long du navire est surmonté d'une grosse branche sur laquelle se perche un hibou, symbole du péché, motif récurrent dans les œuvres de Bosch. Certains historiens ont émis l'hypothèse que la figure de "l'homme-arbre" dans le panneau de l'enfer du Jardin des délices était un autoportrait de l'artiste, mais le seul autoportrait confirmé est un dessin de 1508. Ce dessin, censé ont été créés huit ans avant la mort de Bosch, peuvent suggérer la conscience de l'artiste de son âge avancé et le désir d'établir son héritage artistique. La Confrérie de Notre-Dame a enregistré que Bosch est décédé en 1516 et un service funèbre a eu lieu pour lui le 9 août à l'église Saint-Jean de 's-Hertogenbosch.

Malgré sa place incontestable dans l'histoire de l'art, l'œuvre de Bosch ne comprend qu'environ 25 peintures et huit dessins. L'une des raisons de cette production limitée est attribuée à la vague de destruction d'œuvres d'art jugées immorales lors de la Réforme protestante du XVIe siècle. Six de ses œuvres ont été acquises ou confisquées par Philippe II d'Espagne à la fin du XVIe siècle (aujourd'hui conservées au Museo del Prado à Madrid), tandis que d'autres ont émergé à travers l'Europe, ce qui a donné lieu à un enregistrement historique fragmenté et incomplet de l'un des artistes les plus extraordinaires de l'histoire.

Hieronymus Bosch, Le Jugement dernier , vers 1486. Huile sur panneau, 99×117,5 cm. Musée Groeninge, Bruges.

Hieronymus Bosch, Le Jugement dernier , vers 1486. Huile sur panneau, 99×117,5 cm. Musée Groeninge, Bruges.

Travaux

Bosch a créé un total d'au moins seize triptyques, dont huit ont survécu entièrement intacts, tandis que cinq autres existent sous forme fragmentée. Son œuvre peut être divisée en trois périodes : la période ancienne (vers 1470-1485), la période moyenne (vers 1485-1500) et la période tardive (vers 1500 jusqu'à sa mort). La majorité des peintures survivantes de Bosch, treize au total, ont été achevées à la fin de la période, dont sept attribuées à sa période médiane. Des chercheurs du projet de recherche et de conservation Bosch ont mené des enquêtes dendrochronologiques sur les panneaux de chêne, conduisant à une datation plus précise de la plupart des peintures de Bosch.

Contrairement aux surfaces lisses obtenues grâce à de multiples émaux transparents dans le style traditionnel de la peinture flamande, Bosch a parfois utilisé une approche plus sommaire dans ses œuvres. Ses peintures présentaient des surfaces rugueuses avec des techniques d'empâtement, s'écartant du désir des peintres hollandais contemporains de dissimuler le travail au pinceau et de présenter leurs œuvres comme des créations divines.

Bien que Bosch n'ait pas systématiquement daté ses peintures, il en a signé certaines, bien que certaines prétendues signatures ne soient pas authentiques. Environ vingt-cinq peintures attribuées à Bosch subsistent aujourd'hui. À la fin du XVIe siècle, Philippe II d'Espagne a acquis de nombreuses œuvres de Bosch, menant au musée du Prado à Madrid abritant désormais des pièces remarquables telles que l'Adoration des mages, le jardin des délices, les sept péchés capitaux et les quatre dernières choses. (peinture de table) et The Haywain Triptych.

Bosch a principalement utilisé l'huile comme médium pour peindre ses œuvres sur des panneaux de chêne. Sa palette était relativement restreinte et se composait de pigments courants disponibles à son époque. Pour les ciels bleus et les paysages lointains, il employait souvent l'azurite. Les teintes vertes de ses peintures ont été obtenues à l'aide d'émaux à base de cuivre et de peintures à base de malachite ou de vert-de-gris, qui ont été appliquées pour représenter le feuillage et les paysages de premier plan. En ce qui concerne les figures de ses compositions, Bosch s'est appuyé sur des pigments de jaune plomb-étain, d'ocres et de laque rouge comme le carmin ou la laque de garance.

Hieronymus Bosch, Tentation de Saint Antoine , c.1500-1525. Huile sur panneau, 70×51cm. Musée du Prado, Madrid.

Hieronymus Bosch, Tentation de Saint Antoine , c.1500-1525. Huile sur panneau, 70×51cm. Musée du Prado, Madrid.

Quelques interprétations

Au XXe siècle, à mesure que les goûts artistiques évoluaient, des artistes comme Bosch ont été mieux acceptés sur la scène artistique européenne. Pendant ce temps, certains ont soutenu que l'art de Bosch était influencé par des croyances hérétiques associées à des groupes comme les Cathares ou les Adamites, ainsi que par d'obscures pratiques hermétiques. Cette perspective a trouvé un soutien dans le fait qu'Érasme, qui avait des liens avec l'atmosphère religieuse progressiste de 's-Hertogenbosch et les Frères de la vie commune, partageait des similitudes avec Bosch dans ses écrits critiques.

D'autre part, certains ont poursuivi une interprétation de l'œuvre de Bosch datant du XVIe siècle, suggérant que son art était principalement destiné à divertir et à captiver, à l'instar des "grotteschi" de la Renaissance italienne. Alors que les maîtres antérieurs décrivaient le monde physique des expériences quotidiennes, Bosch présentait à ses spectateurs un royaume de rêves et de cauchemars, où les formes semblaient changer et se transformer. Felipe de Guevara, dans l'un des premiers récits des peintures de Bosch, l'a décrit comme "l'inventeur des monstres et des chimères". De même, Karel van Mander, un artiste-biographe du début du XVIIe siècle, a caractérisé l'œuvre de Bosch comme une collection de fantasmes merveilleux et particuliers qui étaient souvent plus troublants qu'agréables à voir.

Ces dernières années, les chercheurs ont réévalué la vision artistique de Bosch et en sont venus à la considérer comme moins fantastique, reconnaissant que son art reflète les croyances religieuses orthodoxes dominantes de son temps. Ses représentations du péché humain, ainsi que ses représentations du paradis et de l'enfer, sont maintenant considérées comme cohérentes avec les enseignements moraux trouvés dans la littérature et les sermons de la fin du Moyen Âge. Il est largement admis que l'art de Bosch était destiné à transmettre des vérités morales et spirituelles spécifiques, tout comme d'autres figures de la Renaissance du Nord telles que le poète Robert Henryson. Ses images sont comprises comme ayant des significations symboliques délibérées et précises. Des spécialistes, dont Dirk Bax, suggèrent que les peintures de Bosch traduisent souvent des métaphores verbales et des jeux de mots de sources bibliques et folkloriques sous une forme visuelle.

Cependant, les différentes interprétations des œuvres de Bosch soulèvent des questions importantes sur la nature de l'ambiguïté dans l'art de son époque. Ces dernières années, les historiens de l'art ont souligné la présence d'ironie dans les œuvres de Bosch, en particulier dans "Le Jardin des délices", à la fois dans le panneau central représentant les délices et le panneau de droite représentant l'Enfer. Ils proposent que cette ironie permette un sentiment de détachement à la fois du monde réel et du monde fantastique peint, attirant à la fois les téléspectateurs conservateurs et progressistes.

Joseph Koerner ajoute une autre couche à la discussion en suggérant que les qualités cryptiques de l'œuvre de Bosch découlent de sa focalisation sur les ennemis sociaux, politiques et spirituels. La symbolique employée par Bosch est délibérément obscure, car elle vise à dissimuler ou à nuire à ces ennemis.

Une étude menée en 2012 suggère que les peintures de Bosch cachent également une forte conscience nationaliste, servant de critique du gouvernement impérial étranger des Pays-Bas bourguignons, en particulier de Maximilien Habsbourg. Selon l'étude, l'utilisation par Bosch d'images et de concepts en couches reflète également sa propre auto-punition, car il a accepté des commissions bien rémunérées des Habsbourg et de leurs représentants, trahissant ainsi la mémoire de Charles le Téméraire.

Débats sur l'attribution

Le nombre exact d'œuvres survivantes attribuées à Bosch a fait l'objet de nombreux débats parmi les universitaires. Seuls sept tableaux portent sa signature, et il existe une incertitude quant à l'authenticité de certaines œuvres qui lui ont été précédemment attribuées. Des copies et des variations de ses peintures ont commencé à circuler à partir du début du XVIe siècle et son style distinctif a eu un impact significatif, conduisant à une imitation généralisée par ses nombreux disciples.

Au fil du temps, les chercheurs ont progressivement attribué moins d'œuvres à Bosch, car les progrès technologiques, tels que la réflectographie infrarouge, ont permis un examen plus approfondi du sous-dessin d'une peinture. Les historiens de l'art du début et du milieu du XXe siècle, tels que Tolnay et Baldass, ont initialement identifié entre trente et cinquante peintures comme étant de Bosch. Une monographie ultérieure de Gerd Unverfehrt en 1980 lui attribue vingt-cinq peintures et 14 dessins.

Début 2016, après une étude médico-légale approfondie menée par le Bosch Research and Conservation Project, La Tentation de Saint-Antoine, un petit panneau hébergé au Nelson-Atkins Museum of Art, a été attribué à Bosch lui-même, annulant son attribution précédente à son atelier. . Le projet de recherche et de conservation Bosch a également soulevé des questions sur la paternité de deux peintures bien connues, Les sept péchés capitaux au musée du Prado et le Christ portant la croix au musée des beaux-arts de Gand, suggérant qu'elles pourraient avoir été exécutées par L'atelier de Bosch plutôt que par l'artiste personnellement.

Top 5 des oeuvres

Hieronymus Bosch, Les sept péchés capitaux et les quatre dernières choses , v. 1500. Huile sur bois, 120cm × 150cm. Musée du Prado, Madrid.

Hieronymus Bosch, Les sept péchés capitaux et les quatre dernières choses , v. 1500. Huile sur bois, 120cm × 150cm. Musée du Prado, Madrid.

Les sept péchés capitaux et les quatre dernières choses (vers 1500)

Poursuivant son exploration du thème du Jugement dernier, la peinture de Bosch dépeint les sept péchés capitaux disposés individuellement autour d'un cercle central avec le Christ sortant d'une tombe. Les quatre dernières choses - la mort, le jugement, le paradis et l'enfer - occupent les coins. Sous le Christ, un texte avertit : "Attention, attention, le Seigneur voit." Une banderole en haut cite Deutéronome 32:28, soulignant la folie de ceux qui manquent de compréhension, tandis que la banderole en bas cite Deutéronome 32:20, indiquant que Dieu se détourne d'eux. Prendre du recul par rapport au tableau révèle son symbolisme, avec un grand cercle central représentant Jésus comme l'œil qui voit tout de Dieu, entouré d'un cercle plus petit représentant les sept péchés capitaux.

La représentation des Dernières Choses reflète les étapes que l'âme est censée traverser après la mort. Par exemple, "Death" dépeint un homme mourant recevant ses derniers rites tandis qu'un squelette, un diable et un ange attendent son décès, symbolisant le coup mortel final, la lutte pour son âme et l'au-delà. Dans "Heaven", un ange protège une femme d'un diable, avec Jésus et ses anges attendant l'arrivée des justes. Dans le cercle des péchés capitaux, des scènes comme "Wrath" montrent des paysans en conflit qui s'attaquent les uns les autres, "Envy" dépeint une femme tentée par un homme riche sous le regard envieux de ses parents, et "Pride" met en scène une femme vaniteuse s'admirant dans un miroir tenu par le diable.

Le tableau est conservé au Museo del Prado à Madrid, qui le présente comme une œuvre d'art originale de Bosch. Cependant, il y a un débat autour de son attribution, bien qu'il soit généralement admis qu'il a été créé dans son atelier. Le tableau porte le nom de Bosch, mais il existe des preuves suggérant qu'un élève y a peut-être contribué, ajoutant peut-être le nom de Bosch par respect ou pour améliorer sa valeur. Compte tenu de la qualité inégale des figures peintes et de la ressemblance avec les œuvres ultérieures de Bosch caractérisées par une technique de pinceau large, comme The Haywain Triptych , le Museo del Prado suggère que Bosch a peint certaines scènes tandis qu'un apprenti travaillait sur d'autres.

Hieronymus Bosch, Le triptyque Haywain, ca. 1516. Peinture à l'huile sur panneaux de chêne, 135cm × 200cm. Musée du Prado, Madrid.

Hieronymus Bosch, Le triptyque Haywain, ca. 1516. Peinture à l'huile sur panneaux de chêne, 135cm × 200cm. Musée du Prado, Madrid.

Le triptyque Haywain (vers 1512-15)

Les portes extérieures du triptyque affichent une scène vibrante et colorée connue sous le nom de "Pèlerinage de la vie", s'écartant du style grisaille antérieur généralement vu dans les panneaux extérieurs de Bosch. La critique d'art Ingrid D. Rowland interprète la figure sur les panneaux extérieurs comme un homme ordinaire, représentant les défis rencontrés dans son voyage physique et spirituel à travers la vie. Il est souligné qu'une foi et une vigilance constantes sont nécessaires pour naviguer sur la route dangereuse de l'existence. Ce thème du pèlerinage et des dangers potentiels de la vie préfigure le déroulement du récit du péché dans les trois panneaux intérieurs.

Le premier panneau intérieur représente l'expulsion des anges désobéissants du jardin d'Eden en guise de punition pour leurs péchés. Ces anges rebelles subissent une métamorphose en figures ressemblant à des insectes, faisant écho à l'imagerie du premier panneau du Jugement dernier. Le panneau central dépeint la descente de l'humanité dans un monde pécheur sous l'œil vigilant du Christ, le Rédempteur. Au bas du cadre, des travailleurs et des parents honnêtes et humbles contrastent avec ceux qui sont consommés par la cupidité, saisissant frénétiquement le foin tout en inconscient du fait que le chariot à foin est conduit par des chauffeurs diaboliques directement en enfer. Dans le panneau final, Bosch présente sa vision inégalée de l'enfer, qui est représenté comme étant encore en construction. Les bâtisseurs du diable sont occupés à construire une tour circulaire tandis que les conducteurs de chariots diaboliques livrent les pécheurs à leur nouvelle demeure.

L'historienne de l'art Pilar Silva interprète la pièce comme une illustration de la façon dont l'humanité, quelle que soit sa classe sociale ou son origine, devient possédée par des désirs de possessions matérielles, se rendant vulnérable à la tromperie et à la séduction par le diable. Bosch suggère que renoncer aux biens terrestres et aux plaisirs sensuels est nécessaire pour éviter la damnation éternelle. La peinture offre un autre type d'exemplum, car elle se concentre non seulement sur le bien, mais aussi sur l'évitement du mal et le respect de ce principe tout au long de la vie. Alors que la plupart des érudits interprètent The Haywain Triptych en termes religieux et moralistes, l'historien de l'art Wilhelm Fränger a proposé une théorie alternative, suggérant que ces triptyques « pécheurs » ont été commandés par un culte du mystère plutôt que par l'Église catholique.

Jérôme Bosch, Adoration des Mages , v. 1485-50. Huile sur panneau, 138cm × 144cm. Musée du Prado, Madrid.

Jérôme Bosch, Adoration des Mages , v. 1485-50. Huile sur panneau, 138cm × 144cm. Musée du Prado, Madrid.

L'Adoration des Mages ( vers 1494)

Le triptyque de Bosch donne un premier aperçu de la vision brillamment originale et moralement complexe de l'artiste, telle qu'elle est représentée à travers l'histoire des Trois Rois (ou Mages) adorant l'enfant Jésus. L'enfant Jésus nu est assis sur les genoux de la Vierge Marie, tandis que les mages s'approchent avec une dignité royale. L'historienne de l'art Pilar Silva note l'influence de Jan van Eyck dans la représentation de Marie et de Jésus, tandis que Bosch met en valeur ses talents de peintre dans les robes luxueuses et les offrandes des mages. Son utilisation magistrale de coups de pinceau fins pour créer des reflets donne l'apparence de détails délicatement dessinés.

Contrairement aux récits épiphaniques typiques du XVe siècle, la peinture de Bosch comprend des paysans ou des bergers irrévérencieux et curieux (représentant les Israélites). Ils se tiennent comme des spectateurs, jetant un coup d'œil derrière un mur d'écurie endommagé ou même depuis le toit.

L'un des éléments les plus typiquement boschiens de la peinture est la figure barbue debout à l'intérieur de l'étable, derrière les mages. Silva le décrit comme l'Antéchrist, vêtu d'un manteau qui couvre à peine son corps et avec un voile transparent en dessous. Les personnages à l'intérieur de la hutte avec lui, y compris une femme ressemblant aux caricatures de Léonard et arborant une coiffe semblable aux démons dans les œuvres de Bosch, dégagent une expression grotesque et sinistre.

Dans le paysage, Silva identifie une maison avec un drapeau représentant un cygne et un pigeonnier au-dessus, indiquant qu'il s'agit d'un bordel. Elle note également un homme tirant un cheval monté par un singe, symbolisant la luxure, se dirigeant vers le bordel. Le sentiment de menace dans le tableau est encore renforcé à mi-distance, où deux armées à cheval chargent. Identifiés comme les soldats d'Hérode portant des coiffes orientales, ils sont représentés comme cherchant Jésus pour le tuer. La ville à l'horizon représente Bethléem, et Bosch laisse libre cours à son imagination en donnant aux bâtiments un aspect oriental, avec un moulin à vent placé juste à l'extérieur des murs de la ville.

Jérôme Bosch, Le Jugement dernier , v. 1482. Triptyque huile sur bois, 163,7 cm × 242 cm. Académie des Beaux-Arts, Vienne.

Jérôme Bosch, Le Jugement dernier , v. 1482. Triptyque huile sur bois, 163,7 cm × 242 cm. Académie des Beaux-Arts, Vienne.

Le Jugement dernier (1482-1505)

Dans l'église médiévale, le concept du Jugement dernier occupait une place prépondérante, inculquant aux croyants la croyance que si même Dieu ne pouvait les empêcher de pécher, la peur de la damnation éternelle dans les feux de l'Enfer le ferait certainement. Ce récit a été réitéré dans de nombreux sermons et livres, mais la vision unique de Bosch l'a toujours présenté comme un scénario apocalyptique. L'encyclopédie de l'histoire mondiale de l'art met en évidence une comparaison entre le traitement par Bosch de la création d'Eve et la composition de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, notant que si les deux œuvres ont été créées à peu près à la même époque, elles évoquent des sentiments très différents. Bosch, reflétant l'ère déclinante du Moyen Âge dans le nord de l'Europe, avait un sens aigu de la réalité de l'enfer, tandis que Michel-Ange, pendant la florissante Haute Renaissance italienne, mettait l'accent sur l'aspect humain de l'histoire.

Cette œuvre particulière, d'ailleurs la plus grande de Bosch, met en valeur le travail au pinceau distinctif de l'empâtement en relief de l'artiste, défiant la technique dominante des peintres flamands qui privilégiaient la transparence et une application douce de la peinture. Ici, l'imagination fétide de Bosch est pleinement exposée, mettant en vedette sa fascination pour le thème de la métamorphose, comme les anges se transformant en insectes, une femme aux jambes de lézard, une souris se transformant en porc-épic (ou vice versa) et une sorcière grotesque. faire rôtir des humains à la broche. Contrairement à beaucoup de ses autres œuvres, cependant, ce triptyque se concentre uniquement sur le paradis et l'enfer, négligeant de dépeindre un lieu intermédiaire comme le purgatoire, où les âmes avaient traditionnellement l'occasion de réfléchir à leurs actions avant que leur destin ultime de salut ou de damnation ne soit déterminé.

Les interprétations de l'art de Bosch varient, certains suggérant qu'il a été influencé par des idées hérétiques, d'autres proposant qu'il a canalisé les angoisses dominantes de son temps, et d'autres encore le considérant comme un "populiste" ou un artiste qui a présenté l'un des plus grands contes moraux de la Bible de une perspective absurde (une vision particulièrement favorisée par les surréalistes). Quelle que soit l'interprétation, l'histoire mondiale de l'art souligne que l'histoire familière décrite dans les œuvres de Bosch aurait été facilement comprise et le message sous-jacent cru à la fois par les paysans analphabètes et les bourgeois instruits de l'époque. Cependant, il reconnaît que certaines des images de Bosch doivent avoir été troublantes, nouvelles et angoissantes, évoquant peut-être même des sentiments de désespoir.

Jérôme Bosch, Le Jardin des délices , 1490-1510. Huile sur panneaux de chêne, 205,5 cm × 384,9 cm. Musée du Prado, Madrid.

Jérôme Bosch, Le Jardin des délices , 1490-1510. Huile sur panneaux de chêne, 205,5 cm × 384,9 cm. Musée du Prado, Madrid.

Le jardin des délices terrestres (1490-1510)

L'œuvre d'art la plus renommée de Bosch a été commandée pour célébrer le mariage de la fille du comte Henri II de Nassau, à Bruxelles. Le triptyque visait à dépeindre les "avantages et les risques" du mariage à travers une parabole biblique. Le panneau de gauche représente Adam et Eve dans le jardin d'Eden, tandis que le panneau central représente un "paradis" hédoniste. Le panneau de droite présente une représentation vivante d'un enfer flamboyant attendant les pécheurs et les impénitents. Sur le boîtier extérieur, Bosch présente l'origine du monde, en particulier le troisième jour de la création lorsque le paradis terrestre s'est formé, dans des tons de gris. Une petite figure de Dieu avec un livre ouvert est représentée dans le coin supérieur gauche, accompagnée de l'inscription latine : "Car il a parlé, et cela s'est produit ; il a commandé et cela a tenu bon."

Dans la scène du jardin d'Eden, un jeune Dieu préside au mariage d'Adam et Eve. Les environs paradisiaques sont remplis d'animaux, de créatures mythiques, d'arbres, d'eau et d'une structure fantastique flottant sur le lac. L'historien de l'art Wilhelm Fraenger note le contact physique entre Dieu, Eve et Adam, créant une connexion inséparable à travers laquelle le pouvoir divin circule, formant un complexe d'énergie magique. Dans cette perspective, la scène visualise l'union divine entre l'homme et Dieu. Dans le panneau central, Bosch illustre la progression du jardin d'Eden et le développement de l'humanité à travers des célébrations joyeuses et des activités agréables. Une fois de plus, des créatures fantastiques, des plantes, des structures et des gousses organiques entourent les personnages.

La nudité des personnages indique que la scène se déroule avant l'expulsion du paradis. Cependant, leur concentration sur l'autosatisfaction instantanée et la tentation (symbolisée par le motif récurrent de la fraise) préfigure le jugement final et la descente aux enfers. Bosch présente un paysage sombre et chaotique dépourvu de flore et de faune. Les nombreux instruments de musique symbolisent probablement diverses formes de péché, la cornemuse représentant la luxure et les plaisirs sensuels. Au centre de la scène se trouve son "homme arbre" emblématique, peut-être un autoportrait, observant le monde comme l'artiste lui-même.

Le Jardin des délices a inspiré un large éventail d'interprétations au cours des siècles. Il a été décrit comme un commentaire satirique sur la nature pécheresse de l'humanité par l'historien espagnol du XVIIe siècle José de Siguenza, et au XXIe siècle, l'historienne de l'art Pilar Silva l'a considéré comme une réflexion sur la nature transitoire de la vanité terrestre. L'historienne de l'art Claire Selvin a magnifiquement résumé la pièce, soulignant le penchant de Bosch pour l'humour et l'absurdité. Elle a souligné les poses tordues et acrobatiques des figures nues, la participation des oiseaux et des animaux aux réjouissances érotiques et la présence de coquilles et d'enceintes douillettes de formes et de couleurs variées. Même dans les scènes macabres de destruction sur le côté droit du triptyque, on retrouve la légèreté, avec des oreilles géantes brandissant des couteaux et des instruments de musique monumentaux servant d'instruments de torture. Plus de 500 ans après sa création, Le Jardin des délices continue de captiver et de divertir les historiens de l'art et les amateurs d'art, mettant en valeur l'imagination sans limites de Bosch.

Héritage

Tout au long de la vie de Bosch, ses œuvres ont été collectionnées dans divers pays européens, ce qui lui a valu une large admiration et a inspiré de nombreux étudiants et adeptes. Notamment, Pieter Bruegel l'Ancien, surnommé le "Second Hieronymus", a été grandement influencé par l'approche de Bosch en matière de peinture de paysages. Alors que l'intérêt pour l'œuvre de Bosch déclina dans les siècles qui suivirent (sauf en Espagne), il connut un regain à l'ère moderne. Son influence s'est étendue au mouvement surréaliste et à des artistes comme Max Ernst, René Magritte et particulièrement Salvador Dalí, qui a même affirmé que Bosch était le premier artiste moderne. La formation rocheuse distinctive ressemblant au visage de Dalí dans son célèbre tableau, Le Grand Masturbateur (1929), a été inspirée par une formation similaire trouvée dans le panneau de gauche du Jardin des délices terrestres. Leonora Carrington, après avoir rencontré les œuvres de Bosch au Museo del Prado en 1939, s'est également inspirée de ses compositions renommées. Dans son œuvre The Giantess (1947), Carrington a incorporé des chasseurs dans un paysage étrange mettant en vedette des poissons ailés et des marins flottant dans un ciel semblable à l'océan, rappelant les paysages représentés par Bosch.

Le critique d'art Alastair Sooke souligne la fascination durable pour le travail de Bosch, notamment en raison de son ton apocalyptique qui résonne dans le contexte des conflits mondiaux et du terrorisme international. Des références à l'art de Bosch peuvent être trouvées dans diverses formes de médias, notamment des films, des émissions de télévision, des jeux vidéo, des livres et même des collections de mode. Le critique d'art Tim Smith-Laing ajoute que peu de contemporains de Bosch, voire aucun, peuvent revendiquer une renommée aussi soutenue. Ses œuvres continuent d'attirer un large public dans les musées et son influence s'étend bien au-delà des supports traditionnels, ses images apparaissant sur des articles allant des livres, des t-shirts et des cartes postales aux accessoires comme les sacs fourre-tout, les tapis de souris et les étuis de téléphone. Il y a même des bottes Dr. Martens avec des imprimés de ses œuvres.

Résumé

Sans doute le peintre religieux le plus exceptionnellement innovant et moralement complexe du nord de l'Europe, Bosch est principalement associé à des œuvres d'art qui possèdent une qualité troublante et onirique. Malgré le nombre limité d'environ 25 pièces originales survivantes, le symbolisme cauchemardesque représenté dans ses peintures est immédiatement reconnaissable comme distinctement "boschien" et est devenu une caractéristique importante du genre grotesque. Alors que Bosch est sans aucun doute considéré comme un iconoclaste, certains historiens ont proposé que sous son imagerie troublante, l'artiste était en fait une figure profondément traditionnelle. Contrairement à un état d'esprit troublé, il a démontré une capacité de subtilité et a complété ses compositions grotesques avec des œuvres décoratives et dévotionnelles méticuleusement conçues qui incarnaient ses croyances chrétiennes profondément enracinées.

Selena Mattei

Selena Mattei