Points clés

- Art + Activisme = Artivisme : Une puissante fusion d’expression créative et de défense écologique, où l’art devient un outil de sensibilisation, d’action et de changement.

- Plus que des données, c'est de l'émotion : les rapports scientifiques informent, mais l'art fait bouger. Grâce au langage visuel, l'artivisme comble le fossé émotionnel entre les statistiques et la réalité vécue.

- De la protestation à la poésie : les œuvres artivistes vont de la confrontation au symbolique — du champ de blé urbain de Denes à la fonte des glaciers d'Eliasson — toutes exigeant un changement de perspective.

- L’art comme témoin et avertissement : des artistes comme Daniel Beltrá documentent la destruction de l’environnement avec une beauté envoûtante, exhortant les spectateurs à faire face au coût de l’effondrement écologique.

- Appel à la conscience : l'artivisme ne se contente pas de sensibiliser, il mobilise. Il invite les spectateurs à ressentir, à réfléchir et à agir.

À une époque marquée par des crises écologiques de plus en plus fréquentes et dévastatrices, un nouveau langage émerge, alliant esthétique et activisme : l’artivisme , fusion des deux termes. Il ne s’agit pas seulement de créer des œuvres engagées, mais d’utiliser la créativité comme force transformatrice, comme moyen de dénoncer, de proposer des solutions et de mobiliser la conscience collective. C’est un art qui agit, qui prend position, qui s’engage – métaphoriquement et parfois physiquement – sur la place publique pour défendre la Terre.

Le changement climatique n'est plus seulement une question scientifique ou politique : il est devenu une question profondément culturelle. Les données peuvent éclairer, mais souvent elles restent impuissantes. L'art, avec son langage émotionnel et universel, a le pouvoir de créer des liens intimes et durables. Une photographie, une sculpture ou une performance peuvent nous faire ressentir la crise, la toucher, l'intérioriser – bien au-delà des chiffres froids d'un graphique.

Mais comment cela se traduit-il concrètement ? De quelle manière l'art peut-il véritablement amplifier les efforts de lutte contre le changement climatique ?

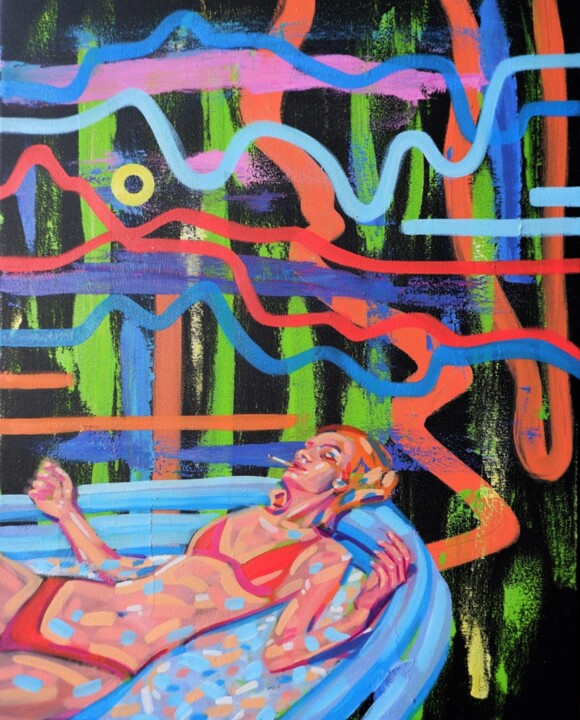

Changement climatique (2022) — Peinture de Van Lanigh

Changement climatique (2022) — Peinture de Van Lanigh

Voici trois exemples d’artistes contemporains qui, par des approches très différentes, ont transformé leur pratique créative en un engagement concret pour l’environnement.

Il y a quelque chose d'hypnotique et de troublant dans la photographie aérienne de Daniel Beltrá. Ses images, prises d'un point de vue inaccessible, nous montrent une Terre blessée : les forêts tropicales ravagées d'Indonésie, les marées noires du golfe du Mexique, la fonte des glaces de l'Arctique. Des paysages abstraits d'une beauté troublante qui, derrière leurs nuances colorées, dissimulent les traces de notre responsabilité. Sa célèbre série Spill , consacrée à la marée noire de Deepwater Horizon, est à la fois une dénonciation visuelle et une réflexion poétique. Beltrá ne crie pas ; il nous pousse à regarder et à nous demander : que perdons-nous vraiment ?

De cette vue aérienne, nous découvrons le geste radical et symbolique d'Agnès Denes, pionnière de l'art écologique et conceptuel. En 1982, dans le cœur financier de New York, elle cultive un champ de blé : Wheatfield – A Confrontation . Au milieu des gratte-ciel de Wall Street, où l'argent règne en maître, la vie pousse silencieusement. Cet humble champ, situé dans un lieu impensable, devient une puissante critique du capitalisme extractif et une invitation à repenser notre relation à la nourriture, à la terre et à l'équilibre naturel. Denes allie science, philosophie et art pour remettre en question les paradigmes dominants et proposer un nouveau modèle de coexistence entre l'homme et la nature.

Tandis que Beltrá photographie la blessure et que Denes sème l'utopie, Olafur Eliasson nous entraîne dans des expériences sensorielles qui rendent tangible le changement climatique. Avec Ice Watch , l'artiste islandais a placé des blocs de glace, vêlés du Groenland, sur les places publiques européennes, où ils ont lentement fondu sous les yeux des passants. Un geste aussi simple que puissant : ici, l'art ne se contente pas de représenter le passage du temps, il le laisse littéralement fondre entre nos doigts.

Mais qu'en pensent les artistes d'ArtMajeur ? Voici trois exemples qui montrent qu'ils ne restent pas les bras croisés : armés de leurs pinceaux, ils répondent eux aussi à l'appel de l'urgence climatique.

Changements climatiques (2023) Peinture d'Andrea Vandoni

Changements climatiques (2023) Peinture d'Andrea Vandoni

Changement climatique (2023) Peinture de René Wissink

Changement climatique (2023) Peinture de René Wissink

1. Changement climatique (2022) par Van Lanigh

Dans son style caractéristique de « métaréalisme » émotionnel, Van Lanigh dépeint une figure féminine détendue flottant dans une piscine, apparemment inconsciente du contexte turbulent qui l’entoure : des vagues colorées, des textures dissonantes et une tension visuelle qui évoque la hausse des températures, l’instabilité climatique et le chaos d’une nature hors de contrôle.

L'œuvre oscille entre contradiction et provocation : le plaisir personnel sur fond de catastrophe mondiale. C'est une allégorie de notre société qui continue de « flotter » confortablement tandis que le climat sombre dans le chaos. Le contraste entre l'euphorie chromatique et le malaise sous-jacent incite à réfléchir au décalage émotionnel entre le quotidien et les conséquences environnementales de nos actions.

2. Changements climatiques (2023) par Andrea Vandoni

Avec un style figuratif flirtant avec l'imagerie métaphysique, Andrea Vandoni peint une usine et un silo se reflétant dans une eau calme sous un ciel plombé. L'atmosphère est dense, presque toxique, et le calme apparent du paysage industriel évoque une menace silencieuse : pollution, production illimitée et inertie.

La composition rigoureuse et la palette de couleurs surréalistes, dominées par des rouges agités et des noirs profonds, renforcent l'idée d'un équilibre précaire. Ici, la beauté ne console pas : elle encadre l'abîme. C'est un cri sourd qui, par sa sobriété formelle, révèle l'absurdité d'un monde qui continue de semer la destruction dans son propre cadre esthétique.

3. Changement climatique (2023) de René Wissink

Dans un tableau inspiré des canaux d'Utrecht, René Wissink transforme un paysage urbain familier en une vision vibrante, presque apocalyptique. Les couleurs intenses, le ciel traversé de rayons de lumière et l'eau rouge du canal évoquent une beauté déformée – un monde ayant dépassé son point de bascule.

Les vélos au premier plan, symboles de durabilité et de vie urbaine paisible, contrastent avec l'arrière-plan inquiétant. C'est comme si l'artiste nous disait que même ce qui semble « vert » et vertueux aujourd'hui pourrait perdre tout son sens si nous ignorons l'urgence d'agir. Le paysage n'est pas encore détruit, mais il a déjà changé à jamais.

Trois styles, trois visions, trois interprétations d’une même réalité : celle d’une planète sous pression.

Les œuvres de Van Lanigh, Vandoni et Wissink vont au-delà de la représentation : elles dénoncent, impliquent et transforment le spectateur en acteur du message. À une époque où l'inaction a des conséquences irréversibles, l'art nous rappelle que le simple fait de regarder , s'il est fait consciemment, est déjà un premier pas vers le changement.

FAQ

1. Qu'est-ce que « l'artivisme » ?

L’artivisme est un mélange d’art et d’activisme, où les pratiques créatives servent d’outils de défense sociale ou environnementale, souvent avec un fort impact émotionnel et symbolique.

2. Pourquoi l’art est-il efficace pour lutter contre la crise climatique ?

Parce que l'art touche les gens sur le plan émotionnel. Il transcende les barrières linguistiques et idéologiques, offrant des expériences visuelles viscérales que les faits seuls ne peuvent souvent pas offrir.

3. En quoi l’artivisme diffère-t-il des messages environnementaux traditionnels ?

Alors que les messages traditionnels s’appuient sur les données et la logique, l’artivisme utilise la métaphore, l’émotion et le pouvoir esthétique pour provoquer la réflexion et inspirer l’action.

4. Les artistes individuels peuvent-ils vraiment faire la différence ?

Absolument. Des artistes comme Agnes Denes, Olafur Eliasson et des personnalités contemporaines comme Van Lanigh démontrent qu'une vision créative peut influencer le discours public, l'espace urbain et la conscience environnementale.

5. La beauté dans l’art n’est-elle pas en contradiction avec l’urgence de la catastrophe climatique ?

Pas du tout. La beauté peut être un outil de contraste ou d'ironie – comme dans les paysages surréalistes de Vandoni – ou un moyen d'attirer l'attention avant de révéler des vérités plus profondes et troublantes.

6. Où puis-je voir davantage d’œuvres d’art axées sur le climat ?

Vous pouvez explorer des plateformes comme ArtMajeur ou visiter des expositions consacrées à l'art écologique. De nombreux musées et biennales contemporains proposent désormais des installations et des performances liées au climat.

7. Que puis-je faire en tant que spectateur ?

Engagez-vous de manière réfléchie. Partagez ce qui vous touche. Soutenez les artistes éco-responsables. Laissez l'art vous guider vers des choix éclairés et une action collective ; car même le simple fait de regarder, lorsqu'il est fait avec intention, devient un geste politique.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli