Puntos clave

- Un legado de 10.000 años: el arte japonés abarca milenios, desde la cerámica prehistórica Jōmon hasta el arte digital y conceptual contemporáneo.

- Un diálogo con la naturaleza y lo espiritual: el arte japonés está profundamente arraigado en la naturaleza, el budismo y las tradiciones sintoístas, equilibrando el ritual con la emoción.

- Encrucijada cultural: Ha evolucionado constantemente a través de influencias de China, Corea y Occidente, especialmente visibles en grabados, pinturas y diseños.

- El monte Fuji como musa: desde la icónica Gran Ola y el Fuji Rojo de Hokusai hasta las serenas interpretaciones de Hiroshi Yoshida y Fujishima Takeji, el monte Fuji simboliza tanto la tradición como la transformación.

- Innovación continua: los artistas japoneses actuales combinan tradición, abstracción y lenguajes globales en medios como la instalación, la fotografía y la performance.

Si la respuesta es sí, entonces debería saber que la historia del arte japonés es una de las más complejas, sofisticadas y fascinantes del mundo. Abarca más de diez mil años, pasando por periodos de aislamiento cultural e intensa apertura, momentos de fervor religioso y siglos de estética secular, para finalmente llegar a la era contemporánea, donde coexisten el arte digital, el diseño minimalista y la reinterpretación de formas antiguas en clave moderna.

El arte japonés es, ante todo, un arte de diálogo: con la naturaleza, con la espiritualidad, con las influencias chinas y coreanas, y con el Occidente moderno. Desde el período Jōmon (c. 10 000-300 a. C.), los objetos de cerámica, las figurillas dogū y las primeras formas simbólicas expresaron una sensibilidad hacia lo invisible y el ritual. Con la introducción del budismo en el siglo VI, la producción artística se volvió monumental: esculturas de bronce, mandalas y templos de madera como el Hōryū-ji se convirtieron en vehículos de fe e instrumentos de poder político.

Fue durante el período Heian (794-1185) que el arte japonés desarrolló su propio estilo distintivo: la pintura yamato-e , los primeros emaki (pergaminos ilustrados) y una forma de pintura que priorizaba la narración emotiva y las paletas de colores sutiles. Con el auge del poder samurái y el budismo zen durante el período Muromachi, se consolidaron las formas austeras, como los jardines karesansui , los paisajes monocromáticos de Sesshū Tōyō y una estética de vacío, sugestión y gestos rápidos.

El florecimiento de la cultura urbana en el período Edo (1603-1868) propició el nacimiento del ukiyo-e , las famosas xilografías multicolores que representaban actores de kabuki, cortesanas, paisajes y escenas de la vida cotidiana. Fue en esta época que el arte japonés comenzó a influir profundamente en el Occidente moderno; basta con pensar en Hokusai, Hiroshige y Utamaro, precursores inconscientes del impresionismo europeo.

Posteriormente, a partir de la Restauración Meiji (1868), Japón se modernizó rápidamente: el arte se convirtió en un espacio de diálogo entre la tradición y la innovación. Junto a la pintura influenciada por los estilos académicos occidentales ( yōga ), surgió el movimiento Nihonga , que reinterpretó el legado clásico con una sensibilidad moderna.

En la posguerra, marcada por el trauma de la derrota y la apertura global, surgen movimientos radicales: el Gutai , el antiarte, y más tarde, el fenómeno global del Superflat de Takashi Murakami, que mezcla manga, pop art y teoría cultural.

Hoy en día, el arte japonés es un laboratorio de experimentación global. Artistas como Yayoi Kusama, Chiharu Shiota, Hiroshi Sugimoto y Yoshitomo Nara combinan la instalación, la fotografía, la escultura y la performance en lenguajes visuales profundos y universales. Al mismo tiempo, artes tradicionales como el bonsái, el maki-e y la cerámica raku continúan practicándose y reinterpretándose.

¿Eres realmente un amante del arte japonés?

Si has leído hasta aquí, es evidente que la pasión por el arte japonés corre por tus venas. ¿Pero quieres una confirmación definitiva? Sigue leyendo y déjate guiar por cinco obras maestras esenciales: obras que han marcado momentos clave en la historia del arte japonés, cada una marcada por el encuentro con Occidente.

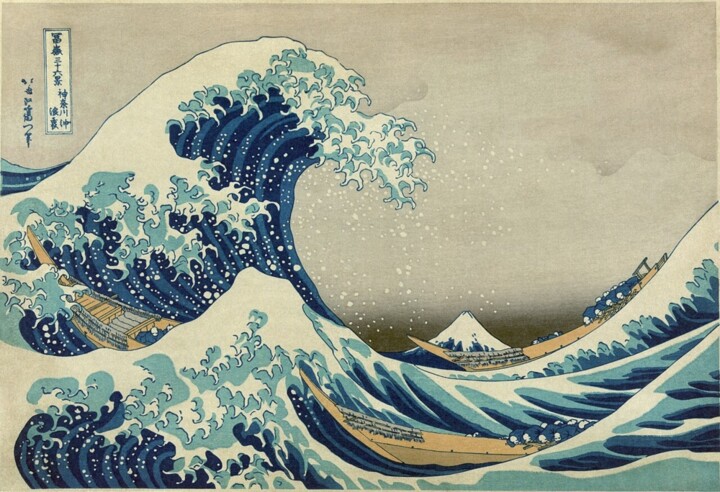

Katsushika Hokusai, La gran ola de Kanagawa, ca. 1830-1831. Xilografía en estilo ukiyo-e. Diversas copias conservadas en distintos museos.

Katsushika Hokusai, La gran ola de Kanagawa, ca. 1830-1831. Xilografía en estilo ukiyo-e. Diversas copias conservadas en distintos museos.

1. Katsushika Hokusai, La gran ola de Kanagawa

Si eres un verdadero —y quiero decir verdaderamente verdadero— amante del arte japonés, deberías poder describir La gran ola de Kanagawa con los ojos cerrados. Deberías conocer sus dimensiones exactas (25,7 x 37,9 centímetros), la técnica empleada, la xilografía ukiyo-e y quizás incluso dónde se conservan sus copias hoy en día: desde el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York hasta el Museo Británico de Londres, pasando por Melbourne, París, Turín, Génova, Trieste e incluso Verona.

Pero dado que esta obra es universalmente conocida —incluso podríamos decir que ha sido sobreexpuesta en el imaginario global—, no tiene mucho sentido volver a contarla de forma árida y textual. Es mucho más gratificante descubrir sus pliegues ocultos, las curiosidades poco conocidas y sus sorprendentes conexiones con el arte occidental.

La Gran Ola de Kanagawa , creada por Hokusai entre 1830 y 1831, es la primera y más icónica imagen de la serie Treinta y seis vistas del monte Fuji . Y, en efecto, el monte Fuji —símbolo sagrado de Japón— se yergue tranquilo en el horizonte, quieto y casi tímido, mientras la escena está dominada por una ola que parece una colosal criatura viviente, lista para devorar las diminutas embarcaciones que se encuentran abajo. El movimiento de la ola, su amplia curva, la tensión visual en esa fracción de segundo antes del desastre: todo queda congelado en un instante de dramática belleza.

Esta estampa es el resultado de una larga gestación. Hokusai había explorado el poder del mar y la presencia del monte Fuji en muchas obras anteriores. Pero esta imagen en particular, ahora casi omnipresente, nació durante un período particularmente difícil de su vida. Tenía más de 70 años, era viudo, estaba enfermo y agobiado por las deudas heredadas de su nieto. Y, sin embargo, en medio del caos y la incertidumbre, creó una imagen que habla directamente de la vulnerabilidad humana: de la frágil existencia del hombre ante el poder abrumador de la naturaleza.

No sorprende que muchos espectadores hayan visto en esta ola una mano con garras, un fantasma, un dragón o una deidad furiosa. Hokusai, quien también era un maestro de la imaginería sobrenatural, probablemente pretendía representar no solo la realidad física del mar, sino también su inquietante dimensión metafísica. Algunos incluso han sugerido que la ola, con su amenaza inminente, simbolizaba la ansiedad de Japón, que permanecía aislado del mundo, pero cada vez más consciente de la presión de Occidente sobre sus fronteras.

Y Occidente, de hecho, ya está presente en esta imagen. La Gran Ola es, sin duda, una xilografía japonesa, pero claramente emplea la perspectiva lineal, una técnica importada de los grabados en cobre holandeses. El monte Fuji, por ejemplo, se representa pequeño y distante, algo impensable en el arte tradicional japonés, donde un tema tan importante solía dominar la composición. Además, el uso del azul de Prusia, un pigmento sintético europeo recién disponible en Japón, confiere a la estampa una profundidad y una vitalidad sin precedentes. Es una obra de arte oriental que mira hacia Occidente, y quizás precisamente por eso tuvo tanta repercusión entre los artistas europeos.

En la segunda mitad del siglo XIX, cuando Japón se abrió al mundo, la ola de Hokusai llegó a las orillas del impresionismo. Monet la colgó en su estudio. Debussy la quiso para la portada de La Mer . Henri Rivière le dedicó una serie entera, Las 36 vistas de la Torre Eiffel , inspirada explícitamente en Hokusai. Y aún hoy, su impacto visual permanece intacto: la forma de la ola, su curva perfecta, su espuma irregular como dedos o tentáculos, se graba en la memoria y se multiplica infinitamente: en emojis, logotipos, grafitis, relojes, anuncios e ilustraciones.

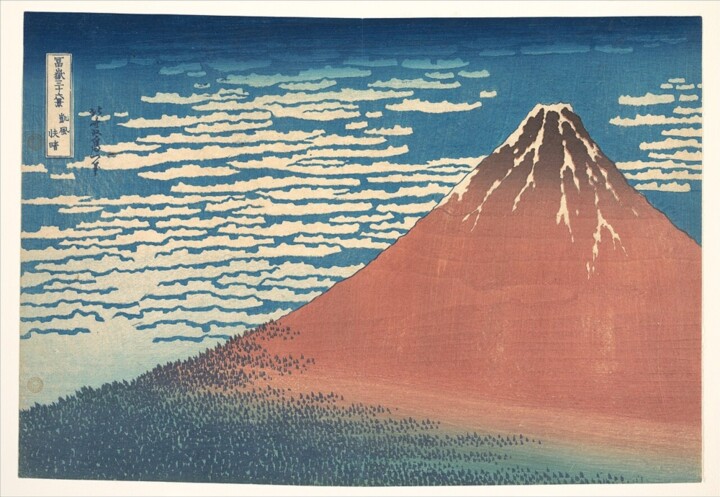

Katsushika Hokusai, Fuji rojo, 1830-32.

Katsushika Hokusai, Fuji rojo, 1830-32.

2. Katsushika Hokusai, Fuji rojo

Si La Gran Ola de Kanagawa es el dramático icono de la fuerza bruta de la naturaleza, Viento del Sur, Cielo Despejado —también conocido como Fuji Rojo— es su contraparte perfecta: silencioso, quieto, en perfecto equilibrio. Dos caras de la misma montaña, dos perspectivas opuestas de la majestuosidad del paisaje japonés.

Esta estampa, una de las más célebres de la serie Treinta y Seis Vistas del Monte Fuji , es una obra maestra de aparente simplicidad. No hay acción, ni presencia humana, ni barcos luchando contra el mar. Solo el Monte Fuji, inmenso y solitario, tiñéndose de rojo al amanecer bajo un cielo despejado, acariciado por una suave brisa. Es un momento auténtico: quienes tengan la suerte de encontrarse cerca de la montaña en una fresca mañana de principios de otoño podrán verlo con sus propios ojos. El sol naciente ilumina la ladera oriental y la ilumina con su color. En japonés, se llama Aka Fuji («Fuji Rojo»). Hokusai lo convirtió en un icono.

Pero tras esta calma superficial se esconde una refinada estructura simbólica. La montaña, perfectamente triangular, ocupa el lado derecho de la imagen como una figura solemne, casi sagrada. Las escasas nubes a la izquierda equilibran la composición, creando una tensión sutil, casi musical. Es una escena atemporal, pero llena de detalles atmosféricos precisos: la nieve persistente en la cima, las oscuras sombras del bosque en su base, los tres tonos distintos de azul y rojo que conforman la atmósfera.

Las primeras impresiones de esta obra son excepcionales y preciosas: se distinguen por un cielo más suave e irregular y un uso sobrio del color, con un delicado halo azul de Prusia alrededor del pico. Estas se conocen como las versiones del Fuji rosa : más íntimas, menos espectaculares, pero quizás más cercanas a la intención original de Hokusai. Posteriormente, a medida que aumentó la demanda, los colores se intensificaron: se introdujo el pigmento rosa de Bengala, se acentuaron las nubes, se aplanó el cielo y se recortó el verde del bosque. La belleza, en este caso, se presenta en múltiples versiones.

Curiosamente, mientras que en Occidente es La Gran Ola la que domina el imaginario cultural, en Japón es este Fuji Rojo el más apreciado, casi una imagen talismánica. Según la tradición, soñar con el Monte Fuji es señal de buena fortuna, y un Fuji rojo lo es aún más: excepcional, poderoso y de simetría impecable. Quizás por eso la estampa ha gozado de un éxito iconográfico tan duradero, encarnando un ideal de paz, equilibrio y fuerza serena.

Yoshida Hiroshi, Fuji del lago Kawaguchi, 1926.

3. Yoshida Hiroshi, Fuji del lago Kawaguchi

Si Hokusai inmortalizó el Monte Fuji en su mítica y simbólica grandeza, Hiroshi Yoshida lo revivió en una dimensión más íntima y evocadora. Su grabado "Lago Kawaguchi" , parte de la serie "Diez Vistas del Fuji" , nos ofrece una visión contemplativa, serena, casi susurrante, del volcán más emblemático de Japón. Aquí no hay olas amenazantes, ni un amanecer rojo intenso; solo la quietud del agua, la nieve derretida y un paisaje que respira suavemente.

A diferencia de los grandes maestros del ukiyo-e , Yoshida no se limitó únicamente a la tradición. Su formación incluyó pintura al óleo y acuarela occidentales, academias de arte de Tokio y museos estadounidenses. De hecho, su primer éxito internacional llegó con una exposición en el Instituto de Artes de Detroit en 1899, justo cuando Japón entraba en el siglo de la industrialización. Lo que lo hace único es su capacidad para combinar la perspectiva occidental y el claroscuro con la sutileza narrativa del arte japonés.

En esta imagen, el Monte Fuji se ve desde el lago Kawaguchi, uno de los cinco lugares emblemáticos que ofrecen vistas del volcán. Es invierno, o quizás principios de primavera: la nieve aún cubre las orillas, pero comienza a derretirse. El agua refleja el mundo circundante en suaves ondas, captando la luz de un atardecer que se desvanece del rosa al naranja. Es una escena que Yoshida podría haber presenciado en alguna de sus muchas excursiones: era un ávido montañero y caminante, y conocía el paisaje japonés no solo como artista, sino también como viajero.

Una anécdota curiosa: a diferencia de muchos de sus predecesores, Yoshida participaba activamente en cada paso del proceso de grabado. En una época en la que los artistas solían dejar el tallado de xilografías en manos de artesanos especializados, Yoshida supervisaba personalmente cada etapa, experimentando con frecuencia con diferentes variaciones de color de la misma impresión para capturar los cambios de hora del día o los estados de ánimo de las estaciones. Para él, la luz era una forma de narrar historias: un simple cambio de pigmento bastaba para transformar un paisaje en una emoción.

Yokoyama Taikan, Hojas de otoño, 1931.

Yokoyama Taikan, Hojas de otoño, 1931.

En Hojas de Otoño , Yokoyama Taikan aparta la mirada del omnipresente Monte Fuji y, en cambio, nos sumerge en una escena de pura poesía estacional. Este biombo (byōbu), con su imponente panorama de hojas de arce carmesí sobre un río azul y ondulante, no es solo una representación de la naturaleza: es la naturaleza idealizada, espiritualizada y armonizada a través de una lente única y japonesa.

Yokoyama fue una de las figuras clave en la creación y evolución del Nihonga , la forma moderna de pintura tradicional japonesa que surgió como reacción a la influencia de los estilos occidentales durante el periodo Meiji. Lo fascinante es cómo Taikan, si bien profundamente arraigado en la estética y la técnica japonesas, también se inspiró en las influencias occidentales de forma sutil e innovadora, algo que cultivó en sus viajes a Calcuta, Nueva York, Londres y París. De hecho, su encuentro en la India con Abanindranath Tagore, pionero del modernismo indio, desencadenó un singular intercambio entre Oriente y Oriente que influyó en la pintura moderna mucho más allá de Japón.

En Hojas de Otoño , no vemos nada de la tinta negra por la que Taikan se haría famoso más tarde, pero sí vemos su innovación distintiva: el "mōrō-tai", o "estilo brumoso", desarrollado junto con Hishida Shunsō. Atrás quedaron los contornos duros del yamato-e clásico. En cambio, las hojas parecen flotar, los árboles respirar y el río moverse en una delicada niebla de color degradado. Es una técnica que al principio fue criticada por falta de vigor —"borrosa y sin vida", dijeron algunos— pero que desde entonces ha sido reconocida por su poder atmosférico y su calidad onírica.

Hay una anécdota que revela la tenaz dedicación de Taikan a su oficio: durante sus viajes, a veces traía tierra, hojas e incluso fragmentos de flora local para molerlos y obtener pigmentos o estudiar la precisión del color. Para él, pintar la naturaleza no era imitación, sino inmersión. Esta atención al detalle natural, combinada con la filosofía espiritual del mono no awareness (el patetismo de las cosas), confiere a Hojas de Otoño su serena fuerza emocional.

Curiosamente, el nacionalismo de Taikan, heredado de su maestro Okakura Tenshin, lo llevó a menudo a pintar el monte Fuji como símbolo de la identidad japonesa. Pero aquí, elige un tema más sobrio: no la montaña de los dioses, sino la belleza fugaz del otoño. Y quizás esto sea aún más japonés.

4. Yokoyama Taikan, Hojas de otoño

Fujishima Takeji, Mar del Este, alrededor de 1928.

Fujishima Takeji, Mar del Este, alrededor de 1928.

5. Fujishima Takeji, Mar del Este

Para concluir este recorrido por las imágenes del Monte Fuji y el paisaje japonés, Amanecer sobre el Mar del Este de Fujishima Takeji ofrece otra interpretación de la naturaleza: ya no es mítica como en Hokusai, ni contemplativa como en Yoshida, sino profundamente europea en su aliento y construcción pictórica. Aquí, el mar y el cielo se funden en una síntesis cromática que se siente casi espiritual, donde el elemento narrativo —un solo velero— se reduce a un simple susurro, como una respiración contenida.

Fujishima, un refinado intérprete del yōga (pintura de estilo occidental), fue uno de los artistas japoneses más capaces de conectar Oriente y Occidente. Su formación en París, con Fernand Cormon y Carolus-Duran, junto con su estancia en Roma, moldearon profundamente su enfoque pictórico: luz, volumen, simplicidad, rigor. A menudo repetía a sus alumnos que el secreto de la pintura se encontraba en una palabra francesa: simplicité . Para él, pintar significaba despojarse, eliminar todo lo superfluo.

Esta filosofía se plasma a la perfección en Amanecer sobre el Mar del Este , donde la escena se construye con solo cuatro franjas de color: el mar, las nubes, el cielo y más nubes, una abstracción que roza lo informal. Si elimináramos el pequeño bote de la izquierda, la pintura casi podría considerarse abstracta. Y, sin embargo, este paisaje dice mucho: no sobre un lugar específico, sino sobre la condición humana, sobre el silencioso paso del tiempo.

Hay una anécdota fascinante detrás de esta obra: en 1928, con motivo de la entronización del emperador Shōwa, Fujishima recibió el encargo de crear una pintura para el estudio imperial. Eligió el tema del amanecer como metáfora de un nuevo comienzo. Durante la década siguiente, persiguió el sol naciente por Japón y sus territorios: desde el monte Zao en el norte hasta Yu Shan en Taiwán, desde el mar hasta los desiertos de Mongolia. El amanecer se convirtió en su tema favorito en sus últimos años, como si buscara en el eterno ritmo del amanecer la respuesta definitiva a la verdadera esencia de la pintura.

En este sentido, Amanecer sobre el Mar del Este se acerca más a Turner o Monet que a Hiroshige. Es una obra nacida de la tradición europea, pero filtrada por la mirada de un artista japonés que interiorizó profundamente Occidente sin olvidar jamás sus propias raíces. ¿Un atardecer? ¿Un amanecer? En realidad, da igual. Lo que importa es la armonía, el ritmo, el silencio que habla.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué hace que el arte japonés sea único?

Su fusión de espiritualidad, naturaleza y minimalismo, combinada con una profunda continuidad cultural y apertura a la influencia externa, le otorga una voz distintiva en el arte global.

2. ¿Por qué es tan famosa La gran ola de Kanagawa de Hokusai?

Más allá de su impactante diseño, combina técnicas orientales y occidentales, simbolizando la inquietud y la belleza de Japón frente a la naturaleza y la modernización. También ejerció una gran influencia en artistas impresionistas y modernos occidentales.

3. ¿Qué es Nihonga y en qué se diferencia del yōga?

Nihonga se refiere a la pintura de estilo japonés que utiliza materiales y métodos tradicionales, mientras que yōga adopta técnicas occidentales como la pintura al óleo y la perspectiva lineal.

4. ¿El arte japonés es sólo tradicional o también contemporáneo?

Es ambas cosas. Japón destaca por preservar técnicas antiguas (como el bonsái, el raku y la xilografía) y, al mismo tiempo, se sitúa a la vanguardia del arte contemporáneo mundial con figuras como Yayoi Kusama y Takashi Murakami.

5. ¿Qué papel juega el monte Fuji en el arte japonés?

Es un símbolo nacional, un ícono espiritual y una musa artística, presente en innumerables obras desde el período Edo hasta reinterpretaciones modernas y contemporáneas. Refleja tanto la estabilidad como la transformación de la identidad japonesa.

6. ¿Cómo influyó el arte japonés en Occidente?

Los grabados ukiyo-e inspiraron movimientos occidentales clave como el impresionismo y el art nouveau. Artistas como Monet, Van Gogh y Debussy se inspiraron directamente en la estética japonesa.

Comienza con La Gran Ola y el Fuji Rojo de Hokusai, y luego explora las serenas estampas de Yoshida Hiroshi, las atmosféricas pinturas Nihonga de Taikan y la fusión Oriente-Occidente de Fujishima. Artistas contemporáneos como Kusama y Shiota ofrecen impactantes perspectivas modernas.

Olimpia Gaia Martinelli

Olimpia Gaia Martinelli